|

|

|

|

|

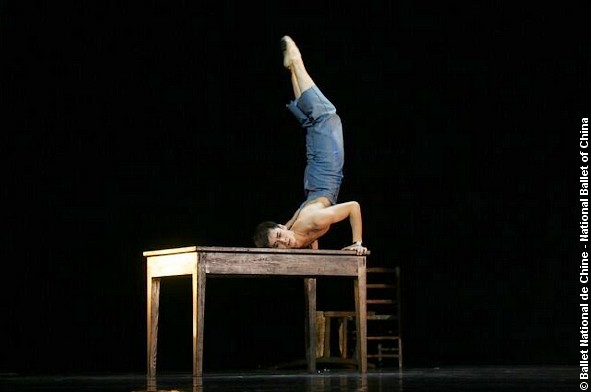

Wang Qimin et Li Jun, Etoiles du Ballet National de Chine

|

中文版 |

12 décembre

2008 : rencontre avec Wang Qimin et Li Jun

Du

19 au 21 décembre 2008, Onegin de John Cranko sera porté

à la scène par le Ballet National de Chine. Les

rôles principaux, Tatiana et Onéguine, seront

dansés par Wang Qimin, Etoile, et Li Jun, soliste principal, en

alternance avec deux autres étoiles féminines et deux

autres premiers solistes masculins. Dans l’après-midi du

12 décembre, après une intense journée de

répétition, ces jeunes stars chinoises de la danse ont

accepté d’accorder une interview à Dansomanie. Tous

deux participeront à la tournée du Ballet National de

Chine à Paris, en janvier 2009.

Quels rôles allez-vous danser à Paris?

Li Jun :

Nous allons nous concentrer sur les représentations de Sylvia.

Wang Qimin ne dansera d’ailleurs que ce rôle, en alternance

avec Jun Amanda, qui va peut-être aussi incarner Lao Si, un

personnage de serviteur, dans le Détachement Féminin Rouge.

Venir à l’Opéra Garnier a-t-il en sens particulier pour un danseur / une danseuse chinois(e)?

Wang Qimin - Li Jun : Cela nous cause évidemment du stress et nous met dans un relatif état de tension psychologique.

Pourquoi?

Wang Qimin - Li Jun :

Nous allons nous produire au Palais Garnier, dont la scène est

inclinée. Les danseurs chinois n’ont pas du tout

l’habitude de cela. Nous allons danser un ballet français,

sur une scène dont nous ne maîtrisons pas les

caractéristiques. Cela sera un véritable défi pour

nous. C’est un peu comme si nous étions arrivés au

dernier niveau de difficulté d’un jeu électronique

et qu’il faille le maîtriser coûte que coûte.

Peut-être ne devons-nous pas nous attendre à une

prestation exceptionnelle, mais ce que nous devons faire, c’est

nous adapter du mieux possible à cet environnement nouveau pour

nous, en espérant que nous nous produirons au meilleur de notre

forme.

N’avez-vous pas pu disposer d’un plateau incliné pour répéter à Pékin?

Wang Qimin - Li Jun : Les

scènes inclinées sont très rares aujourd’hui

de par le monde, on ne les trouve que dans quelques

théâtres anciens. En octobre dernier, en guise

d’échauffement avant notre venue à Paris, nous

avons donné plusieurs représentations de Sylvia

à l’Opéra National de Pékin. Peut-être

les avez-vous vues? La scène du nouvel Opéra de

Pékin est modulable, et elle avait été

réglée à la même pente que celle du Palais

Garnier. Le spectacle a tourné au gag, car les danseurs

n’arrivaient pratiquement pas à tenir en équilibre!

Mais nous ne pouvons pas monopoliser la scène de

l’Opéra National pour répéter ; nous partons

pour Paris le 2 janvier 2009, la Première aura lieu le 5, ce qui

nous laissera très peu de temps pour nous habituer à la

scène, et nous allons devoir faire face à un rude

défi. La seule chose que nous pouvons faire, c’est essayer

de nous surpasser, de donner le maximum de nous-mêmes.

Que

représente pour un danseur / une danseuse chinois(e)

l’école de ballet français? Quelles sont les

méthodes en usage en Chine pour l’apprentissage de la

danse classique? Utilise-t-on plutôt la technique russe ou la

technique française?

Wang Qimin - Li Jun : A

l’heure actuelle, le ballet évolue très rapidement,

et on pourrait dire qu’on arrive à une sorte de point de

convergence entre les différentes écoles.

L’école française, emblématique du ballet

romantique, mettait l’accent sur l’élégance

et le raffinement du travail des pieds, tandis qu’en Russie,

c’est l’expressivité du haut du corps et

l’ampleur des mouvements qui sont privilégiées.

Mais à présent, les danseurs russes portent

également une attention croissante au travail des pieds,

à l’instar des Français. Chaque école

recueille les enseignements de l’autre, en assimile les

avantages, et de ce fait on peut dire que la quête de la

perfection technique conduit les différents courants artistiques

à se rejoindre.

Lorsque nous étions élèves à

l’Académie de danse de Pékin, nous avons suivi la

méthode Vaganova. Une fois entrés au Ballet National de

Chine, nous avons dansé de nombreuses œuvres de styles

très différents : russe, français, anglais,

allemand, américain et même cubain. Par ailleurs, la

compagnie invite aussi de nombreux professeurs étrangers, qui

nous font bénéficier de leur enseignement. Il est donc

difficile de dire que nous nous sommes concentrés sur une

école, une technique particulière. Nous avons,

d’une certaine manière, fait nôtre l’essence

de l’école russe et de l’école

française, et c’est peut être l’une des

raisons du développement rapide du ballet en Chine.

Comment s’est

effectuée la transition entre l’école et la

compagnie? Cela s’est il passé

«naturellement», ou cela vous a-t-il coûté des

efforts particuliers?

Wang Qimin - Li Jun : Nous

avons eu beaucoup de chance tous les deux. Alors que nous étions

encore à l’Académie, nous avons déjà

pu danser plusieurs ballets entiers, et nous avons participé

à des concours internationaux. Cela nous a permis

d’acquérir une véritable expérience de la

scène et du spectacle, et lorsque nous sommes entrés au

Ballet National de Chine, nous avons pu nous adapter très vite

à la vie d’un danseur professionnel. La danse fait

maintenant partie de notre quotidien, comme boire ou manger. Mais tous

les danseurs n’ont pas eu les mêmes opportunités, et

certains sont arrivés dans la compagnie sans expérience

pratique, avec pour tout bagage la formation dispensée à

l’Académie ; pour eux, le temps d’adaptation a

été beaucoup plus long.

Y a-t-il

aujourd’hui une véritable «école

chinoise» du ballet classique, un style spécifiquement

chinois?

Wang Qimin - Li Jun : Non,

le ballet s’est développé tardivement en Chine.

C’est un art importé, dont l’intégration

à la culture chinoise en est encore au stade de l’enfance.

Même si nous avons tiré profit des différentes

écoles, et que nous avons pu progresser rapidement, la fusion

des cultures chinoise et occidentale demande du temps. Mais le

fondateur d’une véritable «école

chinoise» n’est sans doute pas encore né.

Mais des tentatives ont lieu : au cours des dernières

années, le Ballet National de Chine a voulu créer son

propre répertoire, avec des œuvres telles que Raise the Red Lantern, ou Le Pavillon des Pivoines.

Le reste relève de cultures étrangères ; il y a un

réel besoin de créer un répertoire chinois

spécifique, mais nous n’en sommes qu’aux

prémices.

Pour Sylvia, avec qui avez-vous travaillé? Comment avez-vous abordé le style romantique français?

Wang Qimin - Li Jun : Au

mois d’octobre 2008, Lionel Delanoë et Laurent Novis sont

venus en Chine pour nous faire répéter ce ballet. Ils

avaient déjà fait le voyage quatre ans auparavant,

lorsque l’ouvrage fut créé à Pékin.

Claude de Vulpian, était également venue, mais elle

n’est restée que peu de temps, une semaine en tout avant

les premières représentations officielles. Nous

n’avons cependant pas été confrontés, lors

des répétitions, à des problèmes techniques

insurmontables. Nous avons fait de notre mieux.

La création de Sylvia

s’intégrait à l’origine dans un programme

d’échanges culturels franco-chinois, qui

s’intitulait «2004-2005, l’année de la France

en Chine».

Avez-vous des contacts avec des danseurs, des professeurs, ou des chorégraphes français?

Wang Qimin - Li Jun : Très

rarement, en raison de la barrière linguistique. Il n’y a

que peu d’opportunités d’échanges, hormis les

contacts officiels entre compagnies. A titre personnel, nous avons eu

quelques contacts avec Luigi Bonino, en raison d’une

tournée où étaient présentés des

ballets de Roland Petit, en Europe et en Asie. C’était en

2006, et nous avons pu prendre le temps de faire connaissance.

Est-ce que le choix de Sylvia,

un ballet, qui, en France, a disparu du répertoire sous sa forme

originelle, revêt pour vous une signification

particulière? Avez-vous le sentiment, avec Sylvia, de

«restituer» au public français une partie de son

propre patrimoine culturel?

Wang Qimin - Li Jun : Comme dit, pour nous, avec Sylvia,

il s’agit simplement d’un programme officiel

d’échanges culturels. Nous n’avons pas

d’autres ambitions.

Comment le public chinois a-t-il accueilli Sylvia?

Wang Qimin - Li Jun : C’est aux spectateurs de répondre à cette question!

Li Jun : Lors des

représentations à l’Opéra National, en

octobre, j’étais moi même un soir dans la salle, et

j’ai remarqué que les spectateurs chinois

appréciaient les ouvrages dramatiques, avec une intrigue. De ce

fait, l’ouvrage a été accepté, même si

le public chinois – qui je le crois, adore le ballet – en a

sa propre compréhension.

Au

cours des dernières années, le Ballet National de Chine a

souvent collaboré avec Roland Petit, et vous-mêmes avez, en

tant qu’artistes invités, participé à une

tournée au cours de laquelle ses œuvres ont

été présentées en Asie et en Europe.

Comment, au travers de votre expérience,

caractériseriez-vous les différences entre un ouvrage de

Roland Petit et un ballet romantique français traditionnel, tel

que Sylvia?

Li Jun : Les

œuvres de Roland Petit sont d’une grande limpidité,

et elles explorent toujours de nouveaux modes d’expression de

l’amour. Elles ont, dans un cadre avant-gardiste et audacieux,

atteint une ampleur et une profondeur significatives. Ayant

dansé le Jeune homme et la Mort,

j’ai été très surpris d’apprendre

qu’il avait été créé en 1946. Il

était si en avance sur son temps ; en comparaison, ce

qu’on nous donnait à voir en Chine avait plusieurs

décennies de retard. Même maintenant, nous ne produisons

pas nous-mêmes ce genre de chorégraphies contemporaines.

J’aime danser les œuvres de Roland Petit, mais parfois,

elles m’effraient.

Le Détachement féminin rouge

est un des ballets emblématiques du répertoire chinois.

Pensez-vous qu’il puisse être compris sans trop de

difficultés par le public français? De manière

plus générale, le Détachement féminin rouge

peut-il être compris par des personnes qui n’ont

qu’une connaissance limitée de l’histoire et de la

culture chinoises?

Wang Qimin - Li Jun : Elles

le comprendront. La trame de ce ballet rappelle beaucoup

l’histoire de la Révolution française. Elle parle

de soulèvement démocratique, de liberté,

d’égalité et d’émancipation des femmes.

Tout comme les Flammes de Paris?

Wang Qimin - Li Jun : Exactement. Si le public comprend les Flammes de Paris, il comprendra le Détachement féminin rouge.

Et si vraiment il n’y parvenait pas, il pourra toujours

apprécier les performances intrinsèques des danseurs!

Pensez-vous que les ouvrages spécifiquement chinois, comme le Détachement féminin rouge,

puissent un jour, à l’instar des grandes œuvres du

répertoire français ou russe,

s’«internationaliser» et être dansés par

des compagnies étrangères, notamment occidentales?

En ce qui concerne le Détachement féminin rouge, non.

C’est une œuvre trop ancrée dans la culture

chinoise.

Mais le ballet

classique [occidental], un art «importé», a

réussi à s’implanter en Chine. Pourquoi,

inversement, le Détachement féminin rouge

ne pourrait-il pas s’internationaliser? Et d’ailleurs, la

troupe japonaise du Matsuyama Ballet l’a déjà

représenté…

C’est un cas très particulier. Le Matsuyama Ballet est une

compagnie privée, qui entretient de très bonnes relations

avec le Ballet National de Chine. Et les ex-étoiles du

Matsuyama, Morishita Yoko et Shimizu sont venus tout

spécialement travailler cet ouvrage avec le Ballet National de

Chine.

Wang Qimin & Li Jun

Entretien

réalisé le 12 décembre 2008 - Wang Quimin - Li Jun © 2008,

Enya Chen - Dansomanie

|

|

|