|

|

|

|

|

15 juin

2009 : Soirée

Balanchine

Irina

Golub et Alexandre Sergueïev dans Rubis

En prélude

à une tournée londonienne dont le

programme doit comporter un important hommage à Balanchine,

le Théâtre

Mariinsky met à l’affiche, à

l’occasion du Festival des Nuits Blanches,

une soirée entièrement

dédiée au chorégraphe et

composée d’oeuvres

variées, deux jours après avoir offert au public

l’intégralité de Joyaux.

On connaît du reste l’attachement de la compagnie

– et son talent à

l’interpréter -, depuis plus d’une

décennie, au répertoire de ce

chorégraphe, certes associé à la danse

américaine, mais né à

Saint-Pétersbourg et formé à

l’Ecole du Ballet Impérial. Le directeur

actuel, Yuri Fateev, en est de surcroît l’un des

répétiteurs

privilégiés au sein de la troupe et a notamment

permis, très récemment,

le retour au répertoire du pas de deux de Tarantella et surtout de

l’immense Thème

et Variations,

premier ballet de Balanchine remonté au Mariinsky, en 1989.

Le

répertoire balanchinien, introduit progressivement durant

les années 90

et au début des années 2000, a

contribué sans aucun doute, même s’il

reste cantonné à quelques œuvres

emblématiques, à transformer le style

et l’image de la compagnie et à lui imprimer

aujourd’hui une marque

distinctive éloignée à bien des

égards de celle du mythique Kirov.

Le riche

programme à l’affiche de ce 15 juin comprend des

chorégraphies

appartenant à différentes périodes

– en même temps qu’à

différentes

veines - de la création balanchinienne. Le ballet narratif,

présent au

travers du Fils

prodigue

(1929), y côtoie ainsi les pas de deux virtuoses les plus

fameux - de l’inusable Tchaïkovsky

Pas de deux

(1960) à Tarantella (1964) en passant par le

bouillant duo de Rubis (1967) -, sans oublier la

pièce symphonique brillante pour solistes et grand ensemble,

Symphonie

en ut

(1947), chargée de conclure naturellement la

soirée en beauté.

Le

Fils prodigue

ouvre

toutefois la soirée sans grande passion. Cette

œuvre de jeunesse de

Balanchine, encore associée à la

période des Ballets russes et à

laquelle collaborèrent notamment Boris Kochno en tant que

librettiste

et le peintre Georges Rouault pour l’élaboration

des décors et des

costumes, peine d’autant plus à retenir

l’attention, a fortiori à

séduire, que les danseurs semblent, de manière

somme toute palpable,

assez peu concernés par le ballet. Andreï Batalov,

soliste rare, ancien

lauréat de concours prestigieux durant les années

90 (il fut en

particulier l’un des rares danseurs à

être récompensé du Grand Prix au

Concours de Moscou), incarne ici le rôle du Fils prodigue. Si

sa danse

possède toute la virtuosité et la puissance

souhaitées, son jeu reste

passablement monolithique et surtout dépourvu de la charge

émotionnelle

que porte le personnage du Fils, inspiré de la parabole

évangélique. A

ses côtés, Daria Pavlenko, danseuse que l'on

qualifierait plutôt de

romantique, mal distribuée depuis son retour sur

scène en janvier

dernier, le plus souvent cantonnée à des

rôles incongrus pour son

statut d’étoile (la Danseuse des rues dans Don

Quichotte,

ou encore quelque ballet de Forsythe auquel le public local reste dans

l’ensemble indifférent), y campe le rôle

de la Sirène, mais est loin de

posséder l’érotisme glacial et

souverain qui sied au rôle et rend

l’interprétation de feu et de glace

mêlés d’une Ekaterina Kondaurova -

vue à Paris associée à

l’excellent Mikhaïl Lobukhin - si saisissante,

pour ne pas dire incontournable. Le corps de ballet, qui figure

notamment les compagnons d’infortune du Fils, semble de son

côté, à

l’instar des solistes, assumer professionnellement la

représentation,

mais de manière lointaine et sans toujours se soucier de la

coordination d’ensemble. Seul Vladimir Ponomarev,

Père qu’on croirait

tout droit sorti de quelque palimpseste biblique, parvient à

impressionner par sa stature scénique, sa justesse de ton et

son

autorité dramatique. Dans la compagnie depuis 1964, Vladimir

Ponomarev

est un danseur de caractère au statut quasi-mythique,

abonné en

priorité aux grands rôles de pantomime

qu’offrent les ballets de Petipa

: Roi, Duc, Prince, Brahmane et autres Don Quichotte... Lorsque le

rideau tombe, les artistes reçoivent de la part du public

des

applaudissements polis, quelques rappels de convention, mais

l’enthousiasme attend toujours de pointer le bout de son

nez….

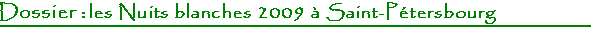

Viktoria

Tereshkina et Leonid Sarafanov dans Tchaïkovsky Pas de deux

Les

choses sérieuses débutent après

l’entracte avec une série de

pas de deux virtuoses destinés à mettre en valeur

les qualités des

étoiles et des solistes en devenir de la compagnie. De

manière

significative, la loge réservée tacitement aux

maîtres de ballet et aux

danseurs se remplit soudainement, comme pour signifier que le spectacle

est à présent digne d’un

intérêt soutenu. Et quel spectacle en effet !

Viktoria Tereshkina et Leonid Sarafanov réveillent une

assemblée en

voie d’assoupissement par une prestation qu’on

aimerait qualifier

d’anthologie, si l’on ne craignait de sombrer dans

le cliché. D’aussi

loin qu’on s’en souvienne, on n’a jamais

eu l’occasion de voir, ni de

près ni de loin, un Tchaïkovsky

Pas de deux

– classique parmi les classiques de tous les galas -

exécuté avec autant de virtuosité, de

brio, de

raffinement et d’esprit

conjugués.

Viktoria

Tereshkina dans Tchaïkovsky

Pas de deux

Viktoria Tereshkina est l’image même de la

perfection

technique mise au service du style, de

l’élégance et de la

séduction.

Virtuosité des sauts, beauté des attitudes et des

arabesques, moelleux

des développés, perfection des

équilibres, brio des pirouettes,

précision et vélocité du travail de

bas de jambe, élégance des ports de

bras et des ports de tête, qui savent se faire

séducteurs avec esprit,

tout en elle respire l’intelligence de la danse, le

contrôle absolu du

mouvement, fondu dans une musicalité savante et une

maîtrise de cet art

des ralentis et des accélérés rendu si

nécessaire dans ce pas. Rien ne

souffre ici la moindre poussière, la moindre scorie. Chez

elle, tout –

à commencer par le visage, au regard exotique et

à la chevelure de

jais, et ce sourire indicible, épanoui, discret - brille de

mille feux,

sans qu’une faute de goût ou un quelconque effet

clinquant ne vienne

entacher le geste, le mouvement, la pose. Leonid Sarafanov,

d’une

virtuosité éblouissante, sait du reste

tempérer ce goût du

spectaculaire qui est comme sa marque de fabrique, pour mettre en

valeur sa partenaire, ballerine au firmament des étoiles de

la danse.

La réaction d'un public exigeant, qui reste parfois sur la

retenue mais

acclame ici le couple avec enthousiasme, est à cet

égard éloquente...

On se dit alors que si Alina Somova - vue en d’autres lieux

dans ce

même pas de deux - est comme le joli brouillon, maladroit,

superficiel

et irritant, du Mariinsky des temps modernes, propre à

satisfaire

pleinement un public décivilisé, Viktoria

Tereshkina en est pour sa

part comme le chef d’oeuvre ultime et inimitable, celui qui

vient

malgré tout confirmer la gloire sans cesse

renouvelée d’une compagnie

légendaire.

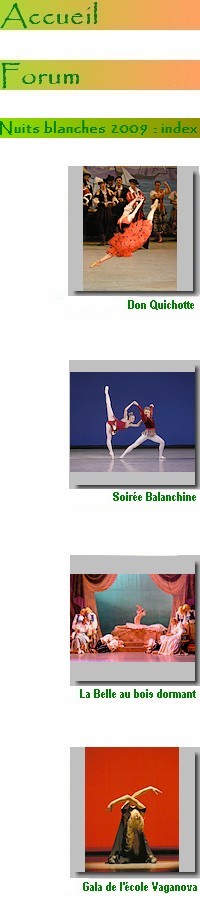

Irina

Golub et Alexandre Sergueïev dans Rubis

Avec le pas de deux de Rubis,

on redescend brutalement de quelques étages…

Après une telle

prestation, et quels que soient les mérites des danseurs, il

paraît en

effet difficile de s’imposer, de surcroît

s’agissant, comme c’est le

cas ici, d’un duo extrait d’un ballet fonctionnant

d’ordinaire comme un

tout. Irina Golub possède pourtant le glamour – en

même temps que les

lignes - qui se prête idéalement à ce

morceau inspiré du style de

Broadway et conçu comme un hommage à la danse

américaine. Sa

prestation, très technique, très

concentrée, souffre pourtant d’un

manque de fluidité qui finit par apparaître

déplacé, sinon caricatural,

en termes de style. Trop de sérieux ou trop

d’agressivité, tout semble

comme excessif dans cette exhibition virtuose : il manque ici le

relâchement, la distance et l’humour dont savent

faire preuve une

Tereshkina ou une Vishneva dans la façon qu’elles

ont d’appréhender

Balanchine. Son partenaire, Alexandre Sergueïev, brillant

danseur promis,

semble-t-il, à un bel avenir, a quant à lui la

séduction plus détendue

et n’est pas loin de l’éclipser.

L’échange ludique, teinté de

libertinage, qui constitue le duo disparaît pour laisser

place à un

schéma plus traditionnel et ennuyeux où

l’on tend à ne plus percevoir

que le côté "chirurgical" de la

chorégraphie.

Elisaveta

Cheprasova dans Tarantella

Tarantella, pastiche, sinon

parodie, du style bournonvillien, arrive ensuite avec sa

chorégraphie

impossible et son costume ridicule qui enlaidirait n’importe

quelle

beauté. Elisaveta Cheprasova en est une, mais n’a

pas de ces complexes

: elle joue le jeu avec aplomb et

générosité, et un sens de

l’humour

qui ne gâte rien, bien accompagnée par Filipp Stepin, coryphée lui

aussi, qui fait ses débuts dans ce morceau de bravoure. Le

jeune homme

est doué d’un beau ballon et d’un vrai

brio, à la Ratmansky, la jeune

fille possède une énergie et un dynamisme

réjouissants, et si le pas de

deux perd en précision et en propreté dans la

coda, et notamment dans

l'interminable série de pirouettes finales, on saluera

néanmoins la

réussite scénique réalisée

par ces deux talents prometteurs, à qui il

reste de mûrir et d’affiner une technique

déjà très solide.

Filipp

Stepin dans Tarantella

Symphonie

en Ut,

clou du

spectacle, achève enfin la soirée comme une

apothéose visuelle,

musicale et plastique - il faut bien l’avouer –

inoubliable,

essentielle. Le ballet de Balanchine, inspiré du style

impérial dans

lequel le chorégraphe avait lui-même

été formé, semble alors, par ses

fascinants ensembles géométriques et ses volutes

hypnotiques, avoir été

écrit pour se déployer dans

l’écrin majestueux du Théâtre

Mariinsky,

interprété par ce corps de ballet d'une

beauté unique qui s'y révèle

magistral. Il est par ailleurs sublimé par les tutus

étincelants,

conçus spécifiquement pour la troupe par Irina

Press, lesquels

rappellent, dans leur camaïeu de blanc, de beige, de vert et

de bleu,

les couleurs du théâtre. Dans le premier

mouvement, Alina Somova forme

néanmoins un couple insolite avec Denis Matvienko, qui a

récemment

rejoint le Mariinsky en qualité de danseur principal. Ce

dernier est

sans doute un merveilleux danseur dans un certain

répertoire, mais,

très crispé dans le haut du corps, il reste,

malgré la virtuosité

formelle de sa danse, comme étranger au style de ce morceau

balanchinien qu’il aborde ici pour la première

fois. Il est vrai qu'il

aurait pu rêver d'une partenaire - sa propre femme Anastasia,

par

exemple, qui faisait ses débuts quelques jours auparavant

dans ce

premier mouvement aux côtés d'Alexandre

Sergueïev - lui rendant la tâche

plus aisée ! Indifférente à autre

chose qu'elle-même, plus glamour que

jamais, celle-ci nous assène son style clinquant habituel,

malgré un

louable effort – bref, hélas ! - de

sobriété, auquel on pourrait

éventuellement adhérer avec indulgence si elle

faisait au moins montre

d’une technique un peu plus contrôlée,

ou un peu moins négligée - au

profit du sourire - dans le travail du bas de jambe. Finalement, cette

étrange paire, très sobrement applaudie, ne fait

que mettre en valeur

la belle harmonie et le raffinement délicat du corps de

ballet, ainsi

que des demi-solistes, Maria Shirinkina et Yana Selina, qui

s’affirment

à leurs côtés comme d'impeccables

modèles de style et

d’élégance.

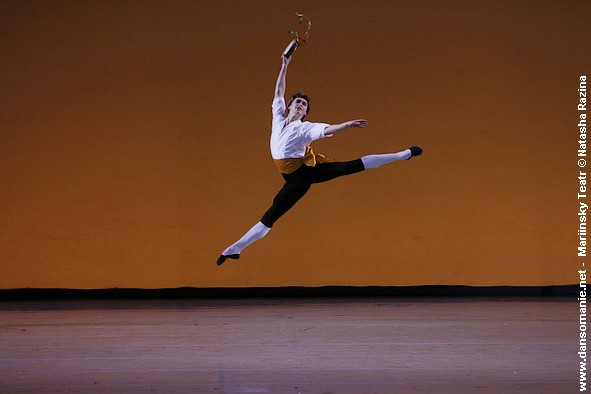

Kirill Safin et Uliana Lopatkina dans Symphonie en Ut

L’adage, interprété par Uliana

Lopatkina et Danila Korsuntsev, succède

au mouvement allegro, et prend soudain des airs de "choc des cultures"

- de choc visuel et spirituel tout simplement. Etait-on, il y a encore

quelques minutes, dans le même théâtre ?

Le corps de ballet se dissout

pour l’œil à présent, ne

laissant place qu’à Uliana, objet de tous les

regards, écrivant dans l'espace ses arabesques - "sans rien

en elle qui

pèse ou qui pose" -, admirablement soutenue par Danila, le

partenaire

attentif d’une vie, dans cet adage où,

à l’instar de celui de Diamants,

s’expriment à merveille sa sensibilité

artistique et musicale ainsi que

son sens du legato unique. Que peut-on, somme toute, encore dire sur

cette danseuse, faite de manière consubstantielle pour

danser l'adage,

qui semble user tous les qualificatifs, et dont la prestation est

acclamée religieusement par un public sachant

reconnaître en elle sa ballerine et sa

reine, à l’autorité

incontestée ? Le couple formé ensuite de

Ekaterina

Osmolkina et du bondissant Leonid Sarafanov ne paraît

guère en phase

musicalement, malgré les qualités individuelles

de l'un et de l'autre,

mais il semble a posteriori bien délicat de porter un

jugement sur ce

troisième mouvement au cours duquel la danseuse, au sourire

soudain

figé, s’est probablement blessée, comme

en témoigne son absence, ainsi

que celle de son partenaire, aux saluts. C’est à

Nadezhda Gonchar et

Kirill Safin qu’est dévolu l’ultime

mouvement, solidement et

impeccablement dansé par un couple à

l’unisson, qui a de surcroît le

mérite de nous ramener, après quelques

incongruités, à une certaine

humanité de la danse. Plus qu’une

célébration des seules solistes, la

coda finale de Symphonie

en Ut

est une ode adressée au corps de ballet, à un

corps de

ballet qui, à ce moment précis, sait encore se

montrer

étourdissant.

B. Jarrasse ©

2009,

Dansomanie

Soirée Balanchine

Direction

musicale : Boris Gruzin

Le Fils prodigue

Ballet en trois

scènes

Musique : Sergueï

Prokofiev (Op. 46, 1928-29, commande de

Sergueï Diaghilev)

Livret

: Boris Kochno (d’après la parabole

biblique)

Chorégraphie

: George Balanchine

Le

Fils prodigue –

Andreï Batalov

Le Père –

Vladimir Ponomarev

La Sirène –

Daria Pavlenko

Les Sœurs –

Anastasia Vasilets / Olga Balinskaya

Les Confidents du Fils

prodigue –

Maxim Khrebtov / Anton Pimonov

Tchaïkovsky Pas de deux

Musique : Piotr

Tchaïkovsky

Chorégraphie :

George Balanchine

Viktoria

Tereshkina, Leonid Sarafanov

Pas de

deux du ballet Rubis

(2ème volet de Joyaux)

Musique : Igor Stravinsky

Chorégraphie :

George Balanchine

Irina Golub, Alexandre

Sergueïev

Tarantella

Musique : Louis Moreau

Gottschalk

Chorégraphie :

George Balanchine

Elizaveta Cheprasova

– Filipp Stepin (début)

Symphonie en ut

Ballet en quatre mouvements

Musique : George Bizet

(Symphonie n°1 en ut)

Chorégraphie :

George Balanchine

Chorégraphie remontée par Colleen Neary

Costumes : Irina Press

Création :

Théâtre de

l’Opéra, Paris, 1947

Entrée au

répertoire du

Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg

: 9 février 1996

1-

Allegro vivo

Alina Somova –

Denis Matvienko (début)

Maria Shirinkina –

Yana Selina

Maxim Khrebtov –

Fiodor Murashov

Artistes du Ballet du

Théâtre Mariinsky

2-

Adagio

Uliana Lopatkina –

Danila Korsuntsev

Daria Pavlova –

Anna Lavrinenko

Islom Baimuradov –

Dmitry Pikhachov

Artistes du Ballet du

Théâtre Mariinsky

3-

Allegro vivace

Ekaterina Osmolkina

– Leonid Sarafanov

Xenia Dubrovina –

Elena Androsova

Anton Pimonov –

Alexeï Nedviga

Artistes du Ballet du

Théâtre Mariinsky

4-

Allegro vivace

Nadezhda Gonchar –

Kirill Safin (début)

Daria Vasnetsova –

Anastasia Petushkova

Karen Ioannissian –

Denis Firsov

Artistes du Ballet du

Théâtre Mariinsky

|

|

|