|

|

|

|

|

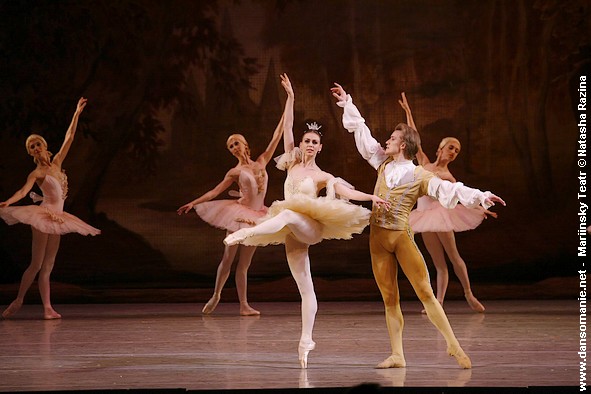

18 juin

2009 : La

Belle au bois dormant

Denis

Matvienko (Désiré) et Anastasia Matvienko (Aurore)

A l’approche de la

fête des Voiles Rouges qui

célèbre pour les habitants de

Saint-Pétersbourg la fin de l’année

scolaire, sur fond de nuit (très) blanche et

arrosée, La Belle

au bois dormant

fait son retour dans sa maison natale, au Théâtre

Mariinsky, après

quatre mois d’absence à l’affiche. En

dépit de quelques hésitations de

programmation, c’est finalement la version

révisée par Konstantin Sergueïev en 1952, qui

bénéficie des faveurs du directeur de la troupe,

Yuri Fateev, ainsi que du public local, qui a été

une nouvelle fois

préférée à celle

reconstruite récemment par Sergueï Vikharev,

d’après

l’œuvre originale de Petipa,

créée en 1890.

Pour

cette soirée unique - en raison du rigoureux

système de

programmation par alternance - et de près de 4h, la salle,

assaillie

jusqu’au dernier strapontin de fond de loge, affiche complet,

remplie

par un public incroyablement jeune et familial, comme à

l’occasion des

représentations du - déjà

très populaire - Petit

Cheval bossu,

deux fois à l’affiche durant la même

période. Il n’y a rien à faire,

les ballets narratifs enthousiasment toujours plus les spectateurs

russes que le meilleur de Balanchine…

Anastasia

Matvienko (Aurore)

Si la reconstruction de La Belle

au bois dormant

par Sergueï Vikharev constitue une spectaculaire, fascinante

et

mélancolique tentative pour retrouver une trace du faste du

ballet

impérial - un vrai fantasme d’historien et de

balletomane -, la version

de Konstantin Sergueïev, d’une plus grande

sobriété scénographique, avec

ses toiles peintes en trompe l’œil et ses tutus

monochromes, ne déçoit

pourtant nullement le spectateur exigeant et avide de "grandeur". La

noblesse de l’œuvre y est

préservée, son caractère de conte de

fées y

est pleinement rendu, avec poésie, sans sophistication

superfétatoire

ni effet clinquant, laissant toute sa place à la

beauté de la danse et

à l’exposition de

l’esthétique d’apparat qui lui est

attachée. En

outre, le ballet, d’une grande lisibilité,

s’offre au regard avec une

sorte d’évidence sereine dans cet écrin

naturel qu’est pour lui le

Théâtre Mariinsky. Le voir se déployer

dans ce cadre étincelant et sur

cette scène monumentale et légendaire

où il est né est en soi

déjà une

récompense.

Le défilé des Fées, dans le Prologue Le défilé des Fées, dans le Prologue

Denis

Matvienko (Désiré) et Anastasia Matvienko (Aurore)

Mais

trêve de politique théâtrale, revenons

à notre Belle…

On aurait pu rêver sans doute, en explorateurs avides de

"pittoresque",

d’un couple plus authentiquement estampillé

"Kirov-Mariinsky" que les

Matvienko, venus de Kiev et devenus depuis quelques années

des

danseurs

à l’aura internationale. Trop

peut-être… A

première vue cependant,

Anastasia, moins connue en Occident que son

célèbre

époux, ne se

distingue pas vraiment, ni par son physique ni par son style, des

danseuses actuelles du Mariinsky. Elle possède en outre les

lignes les

plus parfaites qu’on puisse imaginer, un pied de

rêve, une

grâce

délicate, relevée par un visage aussi glamour et

exotique

que celui de

"la" Vichneva… à un détail

près : ce

n’est pas "la" Vichneva... Sur un

plan technique, sa danse, bien que d’un raffinement

sensiblement

moins

évident que celle déployée par les

solistes

attachées historiquement au

Ballet du Mariinsky, se révèle la plupart du

temps

irréprochable,

entachée de nulle faute de goût

déplaisante, de

nulle minauderie

déplacée. L’entrée

s’avère

d’emblée séduisante : le visage est

épanoui,

rayonnant, les sauts pétillants comme la jeunesse

conquérante d’Aurore.

L’Adage à la Rose est pour sa part

enlevé avec

sérénité et un relatif

brio, avec des équilibres et des pirouettes impeccables.

Seule

la

variation de la Vision, à l’acte II, la voit

ensuite un

peu plus tendue

dans les équilibres de l’adage et les ports de

bras, qui

auraient

mérité davantage de moelleux dans

l’expression,

mais elle est

admirablement soutenue par l’impeccable partenaire

qu’est

à ses côtés

Denis Matvienko, et, au-delà, par un corps de ballet

d’une

beauté

presque irréelle. Le Grand pas, sans

s’élever

à des hauteurs inédites,

est exécuté enfin avec aisance et noblesse.

Néanmoins, au-delà de la

beauté formelle et du professionnalisme

indéniable de

l’exécution,

consciencieuse à l’extrême et

manifestement

très encadrée, on est

rapidement gêné par un certain nombre de manques

sur le

plan

dramatique, ou tout du moins par le monolithisme d’une

interprétation

qui ne semble guère évoluer ni se nuancer au fil

des

actes.

Anastasia

Matvienko (Aurore)

Son

Aurore

est juvénile et charmante, mais elle n’est que

juvénile et charmante.

Le rôle de la princesse de conte de fées est sans

doute

peu investi

psychologiquement parlant – il s’agit là

d’un

archétype -, mais, dans

le cadre aristocratique et grandiose de ce ballet, il est pourtant le

moment privilégié où peut -

où doit - se

révéler une sorte d’idéal ou

d’essence de la ballerine classique. C’est

là, au

travers de

l’exposition de ce non-personnage qu’est Aurore et

des

qualités que lui

prête l’imaginaire, que le spectateur attend de

voir

briller la

personnalité de celle qui a été

choisie pour

l’incarner, à la fois

séduisante et unique. En cela, il est peut-être

l’un

des rôles les plus

difficiles du répertoire, car il n’est au fond que

"paraître", mais un

"paraître" qu’il faut parvenir à faire

vivre et

exister durant trois

longs actes. Or, jamais on ne perçoit ici

véritablement

ce quelque

chose d’unique et d’irremplaçable

qu’ont

chacune à leur manière - qu’on

les apprécie ou non d’ailleurs –, dans

la

personnalité scénique

qu’elles exposent et les trésors de

créativité qu’elles

possèdent, des

solistes abonnées au rôle, telles que Viktoria

Tereshkina,

Olesia

Novikova, Evgenia Obraztsova ou Ekaterina Osmolkina - voire Alina

Somova, quoi qu’on puisse en dire.

Anastasia

Matvienko (Aurore)

et Denis

Matvienko (Désiré)

Aux

côtés

d’Anastasia, Denis

Matvienko, qui n’apparaît qu’à

partir du

second acte, à l’occasion de

la scène de la Chasse, s’affirme comme un Prince

des plus

convaincants

tant par son allure que par son engagement. Les soli de

l’acte II

et de

l’acte III lui sont une occasion particulière de

briller,

avec sobriété

et style toutefois, et de montrer son fabuleux sens de

l’accélération

dans les manèges, ainsi que la virtuosité de ses

tours.

Il déploie par

ailleurs des qualités remarquables de partenariat, au

service de

sa

Belle – la situation le laisse aisément comprendre

–

dans la Vision

comme dans le Grand pas. Le Prince Désiré, bien

que peu

mis en valeur

par la chorégraphie de Sergueïev, est loin de se

réduire

ici à un simple

rôle de faire-valoir décoratif. Denis Matvienko

sait lui

imprimer

diverses facettes : rêveur et distrait durant la

scène de

la Chasse, où

on le trouve comme en proie à la mélancolie, il

succombe

au trouble et

à la fascination durant la scène de la Vision,

pour

s’imposer avec une

autorité toute princière dans l’ultime

pas de deux.

Denis

Matvienko (Désiré) et Anastasia Matvienko (Aurore)

Le ballet

donne toutefois bien d’autres aliments à la vue et

à

l’entendement que ses deux solistes principaux, qui

n’apparaissent l’un

et l’autre que relativement tardivement au cours de

l’intrigue. Le

prologue sur lequel s’ouvre le spectacle est notamment

l’occasion, au

travers du défilé des Fées

auprès du berceau d’Aurore, d’admirer

les

qualités des solistes ou demi-solistes, plus ou moins

expérimentées, de

la compagnie. Parmi elles, on remarque plus

particulièrement, dans deux

registres opposés, la Fée Violente de Nadezhda

Gonchar, incisive et

tranchante comme une lame, et la Fée Canari de Valeria

Martiniuk,

délicieuse et chantante – la joie de vivre et de

danser incarnée. En

Fée Candide, vêtue d’un tutu blanc

immaculé qui lui sied à ravir, la

délicate Maria Shirinkina parvient de son

côté à conjuguer la

précision

technique et musicale et une douceur, un moelleux même,

qu’on pourrait

croire parfois perdus. La dimension à la fois virtuose et

incarnée de

la chorégraphie, au service de l’histoire, nous

semble ici

particulièrement appréciable. Les

interprètes ne sont pas uniquement

chargées d’exécuter des pas complexes,

sous la forme d’un exercice

d’école, mais aussi de figurer par un

tempérament particulier les

différents dons offerts à Aurore par les

Fées - variables d’une version

à l’autre – et

suggérés par la chorégraphie.

Lilia

Lishchuk (la Fée des Lilas)

L'interprétation de la Fée

des Lilas est confiée à Lilia Lishchuk,

récemment diplômée de

l’Académie Vaganova et dans la compagnie depuis

seulement cette saison,

qui fait ses débuts dans son premier rôle

d'envergure, choisie

manifestement pour sa silhouette longue et

élancée. Si elle

n’impressionne pas au même titre que Yulia

Stepanova, vue dans le même

rôle lors du spectacle de fin d’études

de l’Académie Vaganova,

laquelle, à peine plus jeune, est dotée

d’une technique qui semble déjà

éprouvée par des années de

scène, elle séduit toutefois par une douceur

et une sérénité toute aristocratiques

qui lui vaudront au demeurant un

beau succès lors des saluts. En contrepoint de cette figure

féerique,

incarnation des vertus traditionnelles attribuées au pouvoir

royal,

plutôt que bonne fée, au sens

étroitement moral et sentimental, le

personnage de la Fée Carabosse,

interprétée ici par un homme, tranche

parallèlement avec la vision manichéenne et

caricaturale qu’en donnent

le plus souvent les versions occidentales. Loin

d’être réduite au rôle

de la méchante fée à la Disney,

affublée de toutes les laideurs

physiques et morales, symbolisées par une cour de rats

répugnants, elle

apparaît comme un être à

l’inquiétante étrangeté,

campé avec une

ambiguïté remarquable par Roman Skripkin.

L’interprète est d’autant

plus saisissant que son allure noble et sa morgue de puissant ne

l’opposent pas fondamentalement aux personnages apolliniens

de la cour,

dont il pourrait au fond figurer la face obscure.

Denis

Matvienko (Désiré)

A la suite du moment magique

que constitue l’intermède musical,

interprété rideau fermé par le violon

d'orchestre devenu centre de tous

les regards, et en prélude au Grand pas de deux et

à l’apothéose

finale, le dernier acte présente à son tour, en

écho au défilé des Fées

du prologue, la parade attendue des personnages de contes,

conçue comme

un divertissement offert à Aurore et

Désiré, plaçant les noces sous le

signe de la féerie. Le Pas de quatre des Fées

Diamant, Saphir, Or et

Argent y brille d’entrée par sa parfaite

coordination d’ensemble et son

extraordinaire musicalité. Si Anastasia Petushkova peine

quelque peu

dans la variation solo de la Fée Diamant à donner

le change à la

vivacité éblouissante de Ekaterina Osmolkina,

prévue initialement

(laquelle, distribuée dans la même semaine dans

les rôles principaux du Réveil

de Flore

et de Don

Quichotte,

puis dans le troisième mouvement de Symphonie

en ut,

tout en préparant le rôle-titre de Shurale,

a fini par déclarer forfait…), le trio

secondaire, formé de Yulia

Kasenkova (Saphir), Anna Lavrinenko (Or) et Maria Shirinkina (Argent)

mérite pour le coup toutes les louanges. En revanche, le Pas

de deux de

l’Oiseau bleu et de la Princesse Florine, est une relative

déception, à

la hauteur de l’incongruité du couple qui

l’interprète : le jeune

Kirill Safin, qui fait là ses débuts, et

qu’on a vu excellent dans un

autre répertoire, paraît malheureusement bien trop

grand, en même temps

que trop tendu pour la circonstance, pour briller pleinement, et avec

une certaine poésie, dans les sauts et la batterie virtuose

qui

composent la chorégraphie ; quant à Anastasia

Kolegova, qui accumule

ici les effets superflus et clinquants, sa danse, à la

technique

pourtant très précise, est

dénuée de la douceur et du naturel gracieux

qui conviennent au rôle de la Princesse Florine.

Modèles de style,

d’élégance et

d’interprétation se montrent à

l’inverse Yana Selina,

Chatte blanche spirituelle, au raffinement et à la

drôlerie

irrésistibles, et Elena Yushkovskaya, délicieux

Petit Chaperon Rouge à

la grâce mutine.

Anastasia

Matvienko (Aurore)

et Denis

Matvienko (Désiré)

Ce qu’on retiendra

enfin de cette Belle,

qui demeure, inaltérable, bien au-delà des

solistes qu’un spectacle

peut convoquer - qui demain changeront -, c’est un corps de

ballet qui

se révèle à cette occasion proprement

éblouissant, miraculeux comme au

premier jour, beau comme un rêve de Pierre en un soir de nuit

blanche.

Les fascinantes architectures conçues par Petipa, tout

à la fois

réelles et irréelles, à

l’image de la ville étrange où il

choisit de

créer, se déploient de manière

hypnotique dans la Valse des Fleurs, à

laquelle se mêlent traditionnellement les jeunes

élèves de l’Académie

Vaganova, comme dans le Tableau de la Vision, tous deux

sublimés par de

subtils coloris aux résonances symboliques. Les volutes

formées par les

ensembles, déployées sur

l’immensité de la scène du Mariinsky,

s’ouvrent et se referment, se plient et se

déplient alors comme un

mirage, dans une harmonie musicale inégalée, sans

doute incomparable.

Un don à nul autre

pareil.

B. Jarrasse ©

2009,

Dansomanie

La Belle au bois dormant

Ballet

féerie en trois actes (cinq scènes) avec

un prologue et une apothéose

Musique : Piotr Tchaïkovsky

Livret : Ivan Vsevolozhsky, Marius Petipa,

d’après

les contes de Charles Perrault

Chorégraphie : Marius Petipa

(révision :

Konstantin Sergueïev)

Direction

musicale : Boris Gruzin

Le Roi –

Vladimir Ponomarev

La Reine –

Elena Bazhenova

La Princesse Aurore –

Anastasia Matvienko (début)

Le Prince

Désiré –

Denis Matvienko

(début)

Les Quatre Prétendants

d’Aurore –

Denis Firsov, Andreï Ermakov, Dmitry Pikhachov, Alexandre Sergueïev

La Fée des Lilas –

Lilia Lishchuk (début)

La Fée Tendresse –

Maria Shirinkina

La Fée

Espièglerie –

Yulia Kasenkova

La Fée

Générosité –

Elena

Yushkovskaya

La Fée Audace –

Nadezhda Gonchar

La Fée Canari –

Valeria Martiniuk

La Fée Diamant –

Anastasia Petushkova

La Fée Saphir –

Yulia Kasenkova

La Fée Or –

Anna Lavrinenko

La Fée Argent –

Maria Shirinkina

La Fée Carabosse –

Roman Skripkin

Catalabutte –

Andreï Yacovlev (1er)

Galifron –

Andreï Yacovlev (1er)

Un Serviteur –

Anatoly Marchenko

La Princesse Florine –

Anastasia Kolegova

L’Oiseau bleu –

Kirill Safin (début)

La Chatte blanche –

Yana Selina

Le Chat botté –

Fiodor Murashov

Le Petit Chaperon rouge –

Elena Yushkovskaya

Le Loup –

Anatoly Marchenko

Une Servante –

Polina Rassadina

Un Chasseur –

Grigory Popov

|

|

|