|

|

|

|

|

14 - 15

août

2009 : La

Belle au bois dormant

Evguenia

Obrazstova (Aurore)

Il y a près de dix

ans, le Mariinsky présentait en ouverture d’une

prestigieuse tournée londonienne La Belle

au bois dormant

dans la spectaculaire version de 1890 reconstruite par Sergueï

Vikharev. Comme l’apothéose d’une

décennie fantastique. On peut sans

doute affirmer aujourd’hui qu’elle constituait, en

ces années

"post-perestroïka", un essai d’une ambition folle

pour retrouver, dans

un élan de nostalgie joyeuse, la trace oubliée et

le parfum perdu de la

grandeur du Ballet Impérial. En 2009, après

moultes changements au sein

de la compagnie, le Mariinsky achevait sa saison

d’été londonienne en

proposant aux spectateurs de Covent Garden ce même ballet

dans la

version "soviétique" de Konstantin Sergueev et les

décors de Simon

Virsaladze. Retour en arrière ou choix regrettable, diront

certains, le

fameux hiatus entre les goûts dominants d’un

certain public et ceux de

l’institution est apparu, dans ce cas précis,

particulièrement

prégnant. Quoi qu’il en soit, cette Belle

de 1952, qui bénéficie ouvertement des faveurs du

directeur de la

troupe, Youri Fateev, et des danseurs eux-mêmes, fait partie

d’un

héritage et d’une tradition

profondément ancrée dans la compagnie, et

à

ce titre, mérite indéniablement de continuer

à exister – elle aussi

possède sa beauté et sa poésie propres

- en espérant cependant que cela

puisse se faire, dans le proche futur, sans exclusive.

Nonobstant

le choix d’une version du ballet au détriment

d’une autre, les représentations de cette Belle

se sont heurté à divers problèmes,

parmi lesquels le fait d’arriver en

bout de course, à l’extrême fin de la

saison et d’une tournée au

programme particulièrement serré - ce dont la

compagnie est toutefois

coutumière. Beaucoup plus gênantes restent les

coupures ponctuelles

effectuées dans la chorégraphie,

réduisant de fait une œuvre de près de

4h à une version allégée de 3h10,

apparemment justifiée par les

contraintes horaires locales. La très poétique

scène de la Chasse, à

l’acte II, était notamment privée de

ses danses collectives, limitée en

substance au solo du Prince Désiré, tandis que

l’acte III se retrouvait

tronqué d’une partie de ses précieux

divertissements. Il faut bien

avouer enfin que, envisagées globalement, tout au moins du

côté de ces

dames, les distributions, dont étaient absentes à

la fois Diana

Vishneva et Viktoria Tereshkina (cette dernière ayant

été soudainement

remplacée par Anastasia Kolegova, soliste sans doute

compétente et

consciencieuse, mais qu’on dira objectivement de second

ordre), mais

aussi Ekaterina Osmolkina (malheureusement blessée) et

Olesia Novikova

(en congé), manquaient singulièrement de panache

pour une tournée

effectuée dans un théâtre qui a connu,

et connaît encore, de

remarquables interprètes du rôle

d’Aurore.

Pour

cette Belle de fin

de saison, c’est Evgenia Obraztsova qui incarnait,

à l’occasion de la

première, la Princesse Aurore, aux

côtés d’Igor Kolb dans le rôle

du

Prince Désiré et d’Ekaterina Kondaurova

dans celui de la Fée des Lilas.

Evgenia Obraztova, par son physique ravissant et sa grâce

juvénile,

semble à vrai dire née pour

interpréter un tel rôle, un rôle qui

semble

ne reposer sur rien, ou presque rien, si l’on s’en

tient à l’aspect

dramatique, tout en représentant beaucoup, sur le plan

symbolique

autant que chorégraphique. L’épaisseur

psychologique du personnage

étant à peu près inexistante, il

s’agit ici, avant tout, de paraître

– de paraître ce que l’on est

substantiellement –, à savoir une

princesse de conte de fées évoluant dans le

contexte hautement

aristocratique d’une cour de France

rêvée et fantasmée. Il est

évident

que seule une ballerine à la forte personnalité

scénique et artistique,

peut parvenir, en plus de ses qualités techniques,

à faire exister et

tenir cette pure apparence, cet archétype

littéraire, cette essence

même de la beauté classique, durant trois longs

actes.

Evgenia

Obraztova possède sans conteste, et de manière

superlative,

l’aisance et la solidité technique

exigées par la chorégraphie ainsi

que le raffinement délicat qui sied tant au style du ballet

qu’au

caractère noble de l’héroïne.

A cet égard, elle honore pleinement la

tradition d’élégance, de perfection

méticuleuse et de pureté académique

du Mariinsky. Ses sauts sont à la fois légers et

puissants - sans ces

molles et si courantes retombées au sol de gymnaste -, ses

équilibres

durant l’Adage à la Rose ou la scène de

la Vision ne connaissent pas la

moindre hésitation et savent se faire spectaculaires sans

excès, le

travail du bas de jambe est toujours d’une impeccable

précision, les

épaulements et les ports de tête se

révèlent subtils, chargés de

nuances… L’entrée d’Aurore,

au premier acte, empreinte de vivacité et

d’allant, nous présente ainsi une princesse

joyeuse et d’emblée

conquérante, où le tempérament solaire

de la danseuse trouve à

s’exprimer avec une autorité et un bonheur

gourmands. L’acte II, situé

non plus dans le monde réel, mais dans le monde onirique

d’une forêt

magique – aux couleurs de l’automne - sur laquelle

veille la Fée des

Lilas, voit alors le personnage se teinter d’une aura de

mystère : elle

est ici la princesse endormie, irréelle et fantomatique qui

apparaît en

rêve au Prince durant un adage de toute beauté,

auquel se joignent la

Fée des Lilas et le corps de ballet, qui reste

l’un des sommets

esthétiques et émotionnels du ballet. Si la

transformation s’avère

jusque-là convaincante, l’acte III manque en

revanche d’un certain air

de grandeur dans l’interprétation. Le pas de deux

final est certes

parfaitement dansé, mais ressemble à un simple

numéro de gala, dont la

relative banalité se heurte à la

majesté imposée par les circonstances.

L’instant, qui se présente comme une forme

d’apothéose pour les héros

du conte, manque en quelque sorte de la

théâtralité nécessaire pour

exister avec éclat. Aurore reste la jeune princesse

fraîche, radieuse

et pleine de charme qu’elle était lors de son

éveil à la vie, mais

peine davantage à triompher sous les traits d’une

femme que le temps a

métamorphosée. Une certaine sophistication des

effets, au-delà de

sourires de convention quelque peu forcés,

n’aurait sans doute pas paru

superflu.

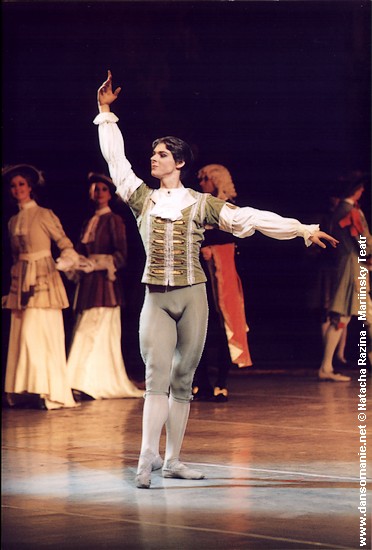

Vladimir

Shklyarov (Desiré)

En Prince Désiré, Igor Kolb se montre de son

côté un interprète puissant,

à la danse impeccable et féline, en

même

temps qu’un partenaire hors pair et d’une

générosité admirable. Ironie

du temps qui passe, il était déjà

Désiré, en 2000, ici même à

Covent

Garden, dans La Belle

de

Vikharev, alors que son nom n’était que celui

d’un tout jeune soliste

figurant dans des distributions à faire frémir de

délice et de

nostalgie... Son physique rugueux et son tempérament sombre,

presque

"intellectuel", lui permettent en outre de donner une

véritable

consistance à un rôle bien mince, tout en

échappant au syndrome des

princes trop charmants, si lisses et souriants qu’ils

finissent par en

paraître insupportables de niaiserie. Dans ce rôle

de bravoure, limité

à une certaine forme de virtuosité brillante, il

faut néanmoins se

donner la peine de voir et d’admirer aussi – une

raison de croire et

d’espérer! - Vladimir Shklyarov

(désormais principal lui aussi, il

officiait aux côtés d’Anastasia Kolegova

lors de la matinée du 15

août), d'une stature apollinienne, qui offre au public ce

petit frisson

supplémentaire conférant à une

excellente prestation un parfum

d’exceptionnel.

C’est toutefois Ekaterina Kondaurova qui, en Fée

des Lilas, a su illuminer d’un éclat tout

particulier une

représentation à certains égards en

demi-teinte, si l’on veut bien se

souvenir que c’est le Mariinsky que l’on regarde.

Si son Odette-Odile,

d’une perfection technique et d’une

beauté formelle indéniables, avait

peut-être pu laisser le spectateur sur sa faim du fait du

relatif

manque d’émotion qui s’y

reflétait, sa Fée des Lilas ne suscite en

revanche que des éloges appuyés. On ne peut

même se retenir d’un

profond sentiment de reconnaissance devant l’accomplissement

artistique

dont elle fait preuve ici, en contrepoint de l’image

résolument

moderne, glaciale et sexy, dont elle a pu être quelque peu

prisonnière

par le passé, notamment en tant

qu’interprète privilégiée du

répertoire

de William Forsythe. En Fée des Lilas, elle parvient en

effet à

conjuguer son autorité naturelle et

auréolée de mystère - cette intense

force de persuasion qui la rend si propre à

interpréter les personnages

héroïques – à une

sérénité et une douceur admirables,

révélées par une

danse infiniment moelleuse et lyrique. Pas la moindre extension

forcée

(là où Daria Vasnetsova nous aura

livré dans le même rôle un

véritable

show – franchement épuisant -,

contrôlé du reste à la perfection, mais

plus balanchinien que classiquement classique et sans rapport avec

l’image de la bienfaitrice d’Aurore), dans une

chorégraphie qui

pourrait pourtant les solliciter, une danse ample, fluide,

élégante,

dont les difficultés sont surmontées sans heurts

et avec un brio

toujours tempéré, un air de bonté

naturelle et inaltérée, sa prestation

ce soir-là n’était sans doute pas loin

de ce qu’on appelle - en langage

humain - la perfection. A cet égard, son duo avec Carabosse,

interprétée par le

ténébreux et inquiétant Islom

Baimuradov, mérite

spécialement d’être mentionné

pour son impeccable théâtralité et le

conflit moral que les deux personnages parvenaient ensemble

à suggérer.

Carabosse a d’ailleurs été

huée sans retenue par le public anglais,

conformément à la coutume locale, signe que

l’interprète avait été

à la

hauteur d’un rôle qui exige de grandes

qualités, à la fois plastiques

et de mime, pour retenir l’attention et

véritablement saisir

le spectateur, sans sombrer dans un grotesque littéral qui

n’a que peu

à voir avec le personnage tel que cette version

chorégraphique nous le

dépeint.

En marge des rôles principaux, on retiendra une

nouvelle fois, et avant toutes les autres, la prestation, digne de tous

les superlatifs, de Yana Selina en Fée Violente (on la

retrouvait

encore en Chatte Blanche dans les divertissements de l’acte

III, un

rôle comique qu’elle incarne de manière

magistrale). Par sa précision

aiguë, presque désespérante, son sens de

l’attaque et son talent à

manier avec nuance les accents musicaux, elle parvient à

métamorphoser

une simple variation virtuose en un véritable bijou

d’interprétation.

Dans un style autre, léger et aérien, en

conformité avec le tempérament

qu’elle est censée incarner, Maria Shirinkina

révèle quant à elle sa

danse pure et cristalline dans la variation de la Fée

Tendresse

(Candide), sans doute la Fée la plus remarquable avec

l’indispensable

Fée Canari de Valeria Martiniuk. On regrette de

n’avoir pu, pour cette

fois, voir cette jeune coryphée formée

à Perm en Princesse Florine, un

rôle qu’elle possède

également à son (jeune) répertoire. La

Princesse

Florine de cette première, Daria Vasnetsova

(associée au talentueux et

prometteur Maxim Zyuzin en Oiseau bleu), laisse en revanche plus

perplexe notamment quant à son adéquation au

rôle : si sa grande taille

et son autorité naturelle, doublées

d’un physique débordant de glamour,

se prêtent aisément au personnage de la

Fée des Lilas, (un rôle qu’elle

incarnait lors de la matinée du 15 août), ses

indéniables qualités

scéniques paraissent en revanche peu en phase avec la nature

profonde

du Pas de deux en question, qui exige sans doute un style plus subtil,

à la fois éthéré et

gracieux (beaucoup mieux servi de ce point de vue

par Irina Golub lors de la matinée du 15). Quant au corps de

ballet, en

dépit de la musicalité unique qu’il

parvient à conserver envers et

contre tout et qui transparaît notamment dans le Prologue

enchanteur

mettant en scène les Fées ou les volutes de la

Valse des Fleurs, il

faut bien avouer qu’en cette fin de tournée et

à l’approche des

vacances, il ne délivrait pas toujours la même

impression, à la fois

dynamique et sereine, d’harmonie classique que lors de la

représentation donnée de ce même

ouvrage il y a deux mois, durant les

Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg. Au fond, jamais il ne

nous est

apparu plus évident que c’est là-bas,

et nulle part ailleurs, que cette Belle

mal aimée, décousue et

un brin fatiguée est faite pour briller dans toute sa

plénitude. Il est

des lieux où, imperceptiblement, souffle l’esprit.

B. Jarrasse

©

2009,

Dansomanie

La Belle au

bois dormant

Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Chorégraphie : Marius Petipa, révisée

par Konstantin Sergueïev

Argument : Ivan Vsevolojsky - Sergueï Khudekov,

d'après Charles Perrault

Direction

musicale : Pavel Bubelnikov

____

Vendredi 14 août 2009,

19h30

Le

Roi – Vladimir Ponomarev

La

Reine

– Elena Bajenova

Aurore

– Evguenia Obraztsova

Le

Prince Désiré – Igor Kolb

Les

Suivants d'Aurore – Konstantin Zverev - Maxim Zuzin -

Sergueï Popov - Alexander Sergueïev

La

Fée des Lilas – Ekaterina Kondaurova

Carabosse

– Islom Baïmuradov

La Fée Tendresse –

Maria Shirinkina

La Fée

Espièglerie –

Evguenia Dolmatova

La Fée

Générosité –

Elena

Yushkovskaïa

La Fée Audace –

Jana Selina

La Fée Canari –

Valeria Martinyuk

La Fée Diamant –

Irina Golub

La Fée Saphir –

Elena Androsova

La Fée Or –

Ksenia Dubrovina

La Fée Argent –

Anna Lavrinenko

Catalabutte –

Soslan Kulaev

Galifron –

Soslan

Kulaev

Un

Serviteur – Anatoly Marchenko

Florine

– Daria Vasnetsova

L'Oiseau bleu

– Maxim Zuzin

La

Chatte blanche – Jana Selina

Le Chat botté – Fedor

Murashov

Le Petit chaperon rouge – Elena

Yushkovskaïa

Le Grand méchant loup – Anatoly Marchenko

____

Samedi 14 août 2009,

14h00

Le Roi – Vladimir

Ponomarev

La

Reine

– Elena Bajenova

Aurore

– Anastasia Kolegova

Le

Prince Désiré – Vladimir Shklyarov

Les

Suivants d'Aurore – Konstantin Zverev - Maxim Zuzin -

Sergueï Popov - Alexander Sergueïev

La

Fée des Lilas – Daria Vasnetsova

Carabosse

– Islom Baïmuradov

La Fée Tendresse –

Maria Shirinkina

La Fée

Espièglerie –

Evguenia Dolmatova

La Fée

Générosité –

Elena

Yushkovskaïa

La Fée Audace –

Jana Selina

La Fée Canari –

Valeria Martinyuk

La Fée Diamant –

Anastasia Petushkova

La Fée Saphir –

Elena Androsova

La Fée Or –

Ksenia Dubrovina

La Fée Argent –

Anna Lavrinenko

Catalabutte –

Soslan Kulaev

Galifron –

Soslan

Kulaev

Un

Serviteur – Anatoly Marchenko

Florine

– Irina Golub

L'Oiseau bleu

– Alexander Timofeïev

La

Chatte blanche – Valeria Matinyuk

Le Chat botté – Grigory

Popov

Le Petit chaperon rouge – Elena

Yushkovskaïa

Le Grand méchant loup – Anatoly Marchenko

|

|

|