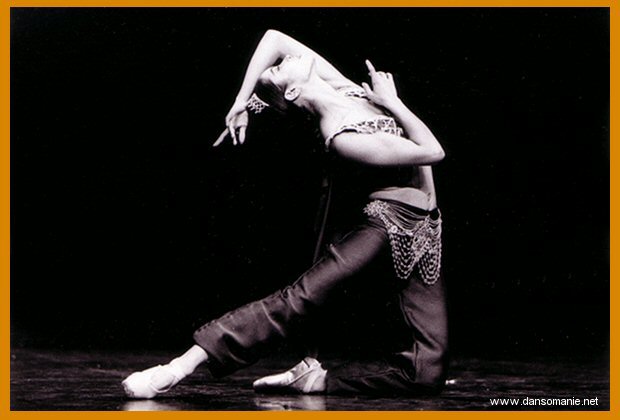

Elodie Lê Van, ancienne élève de l'Ecole de danse de l'Opéra de Paris, n'a, comme beaucoup, à l'issue de sa scolarité dans la prestigieuse institution, pas eu la possibilité d'intégrer le Corps de ballet. Mais la carrière d'une danseuse ne s'arrête pas aux grilles du Palais Garnier, et Elodie Lê Van a très gentiment accepté de faire partager aux lecteurs de Dansomanie sa déjà riche expérience professionnelle, qui l'a menée dans des compagnies réputées aux USA, en Angleterre, en Belgique et en France. Elle mène aujourd'hui la vie difficile d'intermittente du spectacle, avec la liberté, mais aussi les incertitudes qu'implique ce statut précaire.

Elodie

Lê Van : autoportrait d'une Intermittente du spectacle

Racontez-vous,

Elodie Lê Van

Je suis une élève de Max Bozzoni, avec qui j’ai travaillé avant même d’entrer à l’Ecole de danse de l’Opéra National de Paris. Ma mère était elle-même professeur de danse, mais le goût pour cet art m’est venu naturellement. J’ai commencé à travailler sérieusement à l’âge de sept ans et demi, avec M. Bozzoni, donc. Auparavant, je m’exerçais un peu avec ma mère. Max Bozzoni faisait à l’époque partie des professeurs à la mode, et beaucoup de gens prenaient des cours chez lui. J’y ai notamment côtoyé Agnès Letestu et Ghislaine Fallou. Les nouveaux locaux de l’Ecole de danse à Nanterre n’étaient pas encore construits à cette époque, et beaucoup d’élèves, alors installés au Palais Garnier, allaient prendre des cours chez lui en complément de l’enseignement dispensé à l’Ecole. Comme la plupart des petites filles qui veulent faire de la danse, je visais le plus haut, c'est-à-dire l’Ecole de danse de l’Opéra. Evidemment, je me disais que pour atteindre cet objectif, il pouvait être utile de suivre les cours d’un professeur de la Maison. Bozzoni était un pédagogue extraordinaire. Il ne donnait pas seulement un cours de danse, mais une véritable leçon de vie. Souvent, petits et grands étaient mélangés, et on apprenait beaucoup en regardant les plus âgés. A l’époque, il n’y avait pas de séparation très stricte entre les niveaux, et on pouvait se retrouver en compagnie de gens qui étaient déjà de vrais professionnels. Lors du premier cours «officiel» que j’ai pris avec Max Bozzoni, dans son studio de la rue Rodier, à Paris, nous avons dû attendre l’arrivée de Patrick Dupond. Le sens de la hiérarchie s’inculquait déjà de cette manière… Lorsque je suis entrée dans le studio, tout naturellement, je me suis placée au premier rang, tout innocemment. Soudain, M. Bozzoni me demanda ce que je faisais là : «Eh, ben, je me place» - «Mais tu ne peux pas rester là, regarde derrière toi, ce sont les élèves de 1ère division». Juste dans mon dos, se trouvait… Nicolas Le Riche! J’ai intégré l’Ecole de danse de l’Opéra à l’âge de douze ans. J’avais déjà tenté ma chance deux années plus tôt, mais on m’avait refusée en raison de ma trop petite taille. D’une certaine façon, ce fut une bonne chose que cela n’ait pas marché dès la première fois, car je n’étais pas réellement mûre. Et cet «échec» m’a de surcroît valu un engagement! Maurice Béjart était à ce moment-là de passage à Paris pour y monter le Concours. Comme mon professeur voyait que j’étais assez déçue de ne pas avoir été acceptée à l’Ecole de danse, il m’a présentée à une audition organisée par Béjart, qui cherchait une petite fille pour sa production. Et la chance a voulu que je sois prise. Ce fut une expérience assez fantastique que d’avoir pu participer à la création du Concours au Théâtre du Châtelet. Après Paris, nous sommes allés à Lausanne, puis trois semaines au Japon, avec toute la compagnie – mais sans mes parents! – alors que je n’avais que dix ans. Le spectacle a eu beaucoup de succès, et l’année suivante nous l’avons repris au Palais des Congrès, à Paris, avec pas moins de trente représentations. En 1987, j’ai finalement réussi à intégrer l’Ecole de danse de l’Opéra, en 5ème division. J’ai encore effectué mon stage au Palais Garnier, et tout de suite après, nous avons déménagé à Nanterre. C’était plutôt amusant, car, en raison de l’inauguration des nouveaux locaux, nous avons eu l’occasion de participer à de nombreuses émissions de télévision (les Enfants de la danse, le Grand échiquier…). Dans les Enfants de la danse, on me voit travailler des sauts aux côtés de Raphaëlle Delaunay. A l’origine, c’est une autre élève qui devait être filmée dans cet exercice, mais à la dernière minute, Claude Bessy est venue trouver notre professeur, Liliane Garry, pour lui demander si quelqu’un pouvait faire cela à la place de la jeune fille prévue. Mlle Garry lui à répondu : «Il y a Elodie, elle saute bien, mais elle est en-dedans». J’ai pourtant été retenue! Le filmage de cette séquence fut très spontané, et pas du tout mis en scène. Je me faisais un peu houspiller, mais Claude Bessy semblait assez contente tout de même. Il ne s’agissait a priori que d’une répétition, et soudain, Mlle Bessy s’adressa au cameraman pour lui dire : «Bon, ça va, maintenant vous pouvez filmer». La réponse fusa : «Mais, mademoiselle, c’est déjà fait!» Et c’est ainsi qu’une petite séance de travail est passée à la postérité.

A la fin de l’année, je suis passée première de ma classe en 4ème division, mais un an plus tard, au moment de monter en 3ème division, j’ai été renvoyée en raison de ma taille, jugée trop petite. Je n’avais pas trop envie de tenter le Conservatoire, où se retrouvaient beaucoup d’exclus de l’Ecole de danse, et par ailleurs, nous étions en plein mois de juillet, ce qui rendait problématique la recherche d’un établissement susceptible de m’accepter. Pour les matières scolaires classiques, je me suis donc inscrite au CNED (Centre National d’Enseignement à Distance), et pour la danse, je me suis à nouveau présentée chez Max Bozzoni. Pour préserver ma motivation, on décida alors de me faire passer des concours. J’étais encore trop jeune pour le Prix de Lausanne, et le choix se reporta sur Varna. M. Bozzoni me dit : «On va t’envoyer à Varna ; j’y ai déjà présenté Patrick Dupond et ça s’est très bien passé ; alors cette fois, ce sera à ton tour!». Je ne me rendais pas bien compte de là où je mettais les pieds, car sinon, je n’y serais sans doute pas allée. Il fallait travailler pas moins de sept variations, et une année entière n’a pas été de trop pour les préparer. Contre toute attente, je suis arrivée en finale, dans la catégorie des Juniors, avec… Agnès Letestu! C’est elle qui a remporté la médaille d’or, ex-aequo avec une Russe. Je fus classée 5ème. L’année d’après, en 1990, j’avais atteint l’âge requis pour participer au Prix de Lausanne, où j’ai obtenu une récompense, consistant en une bourse d’étude à la School of American Ballet, à New York. A priori, j’aurais plutôt souhaité l’école du Royal Ballet, mais ce fut donc l’Amérique. Chose assez incroyable, j’avais obtenu ce prix tout en ayant chuté lors de la finale. Pour préparer ces concours, j’avais beaucoup travaillé avec Christiane Vlassi, qui fut mon professeur en 4ème division à l’Ecole de danse. J’ai également suivi des cours particuliers auprès de Gilbert Meyer, alors que j’étais encore élève à Nanterre. Ce n’était pas forcément très bien vu de la direction, mais on le faisait quand même. De toutes façons, le métier auquel nous nous destinions était très dur, et il fallait bien habituer les enfants à accepter une charge de travail très conséquente. Lorsque je suis arrivée aux USA, je fus un peu déconcertée. Les effectifs des classes y sont bien plus importants (environ une vingtaine d’élèves par cours) qu’à Paris. Les méthodes de travail sont aussi très différentes. On met les pointes tout le temps, et lorsque je suis revenue en France voir ma famille à Noël, je ne savais même plus danser sur demi-pointes! Le travail des bras est aussi très particulier, les mouvements sont très rapides. A la barre, on fait beaucoup de dégagés, mais jamais de jambes sur la barre, comme ici, pour s’étirer. Par ailleurs, les Américains sont très attentifs à la musique, et font preuve d’une réelle sensibilité dans ce domaine. A l’époque, Stanley Williams [célèbre professeur de l’American School of Ballet décédé en 1998, ndlr] était encore vivant, et j’ai pu prendre des cours avec lui. L’ambiance était assez étrange, car il ne parlait pour ainsi dire pas. Mais question musicalité, c’était très bien. L’essentiel des cours se passait à la barre, et si on parvenait à faire quelques petits sauts au milieu, on pouvait s’estimer heureuse. J’étais interne, ce qui rassurait mes parents. Les chambres étaient situées juste au-dessus des studios de danse, ce qui était fort pratique. Parmi les élèves, il y avait essentiellement des Nord-Américains, mais aussi quelques ressortissants d’Amérique Latine, des Espagnols, une Suissesse et une Norvégienne. A la sortie de l’école, en général, les élèves se font soit engager à l’American Ballet Theatre ou au New York City Ballet, soit ils repartent dans leur pays d’origine. Lorsqu’en 1992, je suis rentrée en France, j’ai participé à un stage auquel assistait Robert Denvers, le directeur du Ballet Royal de Flandre. Je lui ai transmis un curriculum vitae, et un mois après, alors que je ne m’y attendais plus, il m’a fait parvenir un contrat. Je devais débuter dès le mois de janvier 1993, dans une reprise de Giselle. Les choses se sont faites avec une incroyable facilité. A Anvers, j’ai retrouvé François Petit, un danseur avec qui j’avais passé le concours de Varna, et qui exerce actuellement au Ballet de Zürich. J’espérais pouvoir danser du Balanchine, ayant travaillé ce répertoire aux USA ; le Ballet Royal de Flandre avait la réputation d’en programmer beaucoup, mais paradoxalement, nous n’en avons pas donné durant la période où j’y étais. Au bout de deux ans, sur un coup de tête, j’ai donné ma démission car j’avais le sentiment que ma carrière ne progressait pas assez vite. Je suis donc entrée en 1995 au Ballet du Capitole de Toulouse, que dirigeait déjà Nanette Glushak. Comme elle était américaine, je me disais que j’allais enfin pouvoir danser du Balanchine, et là, ce fut effectivement le cas. Nanette Glushak a fait beaucoup progresser la compagnie, et en ce qui me concerne à titre personnel, elle m’a confié des rôles intéressants dans Who cares?, Tarentella, Raymonda Variation ou Rodeo, d’Agnes De Mille, que nous avons présentés aux USA lors d’une tournée de six semaines. Ce fut une expérience fantastique. C’était assez culotté de la part d’une compagnie française de faire une tournée aux USA avec un programme exclusivement américain. Le rythme de travail était infernal. Le matin, on faisait entre une et six heures de route, en bus, on avait ensuite tout juste le temps de poser nos valises, et de nous préparer pour la représentation. Et ceci, tous les jours. Pour l’anecdote, lors des répétitions, Nanette Glushak s’était refusée à nous montrer des vidéos de ces ballets, afin de nous éviter de prendre de mauvaises habitudes, ou de reproduire servilement des tics d’autres interprètes. Je suis restée quatre ans au Ballet du Capitole. Parmi les rôles qui m’ont le plus marquée, il y a eu le pas de deux de Cité dansante, une chorégraphie de Robert Noth. Ce fut une période assez faste dans ma carrière ; nous avons abordé un répertoire très varié, Balanchine, bien sûr, mais aussi les grands classiques, Giselle, Coppélia, Casse-Noisette, Roméo et Juliette, ainsi que quelques ballets intégrés à des opérettes : La Veuve joyeuse, La Vie parisienne… C’est quelque chose que j’adore. Pourtant, l’opérette, lorsqu’elle contient des passages chorégraphiés, est souvent considérée comme un dérivatif pour danseurs ratés. A Toulouse, le directeur du Théâtre, Nicolas Joël, exigeait que les artistes du ballet participent aux productions d’opérettes, car il ne voulait pas engager de surnuméraires. J’ai quitté Toulouse en 1999, et après une période de chômage, j’ai décroché un contrat à l’English National Ballet, à Londres. Le directeur, Derek Deane, montait à cette époque là La Belle au bois dormant dans l’immense salle du Royal Albert Hall, dans une chorégraphie à grand spectacle. Engagée d’abord pour cette seule occasion, j’ai finalement passé toute la saison suivante encore à l’E.N.B. La charge de travail y est extrêmement lourde. Il faut assurer sept ou huit spectacles par semaine ; nous avons commencé la saison avec le Lac des cygnes, ce qui signifie qu’il y a trente-deux actes à danser en sept jours… Par ailleurs, une grande partie des spectacles a lieu hors les murs, en tournée. Le lundi, nous partions pour la province anglaise ; nous revenions dans la capitale le jeudi, avec matinée et soirée au menu ; même chose le samedi et le dimanche. Durant la période de Noël, nous restions à Londres pour un mois. Deux semaines durant, il fallait danser Casse-noisette tous les jours, en matinée et en soirée également. Le Royal Ballet fait d’ailleurs de même à Covent Garden. C’est évidemment très dur, mais il y a aussi des avantages. Compte-tenu du nombre très élevé de représentations, même si l’on n’avait qu’une place subalterne au sein du corps de ballet, on était pratiquement assuré d’avoir un rôle de soliste un jour ou l’autre. Nous sommes ensuite partis en tournée au Japon – pays ou je m’étais déjà rendue lorsque j’étais élève à l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris - ; là, nous ne dansions «que» quatre fois par semaine, et nous avions quasiment l’impression d’être en vacances. Après cela, j’ai commencé à ressentir une certaine lassitude ; la vie au sein d’une compagnie n’est pas toujours facile et de plus, Derek Deane avait quitté son poste au milieu de la saison, dans des circonstances un peu bizarres. Il n’a pas été remplacé immédiatement, et l’atmosphère s’est alourdie. Après un temps de réflexion – je ne savais pas alors si je voulais vraiment continuer la danse - je suis rentrée en France. J’ai passé mon Diplôme d’Etat, et depuis, je suis intermittente du spectacle. C’est une existence très différente de celle d’un salarié d’une troupe permanente. Le statut d’intermittent est stressant, car on est toujours guetté par le chômage, mais en même temps, il est stimulant car il faut en permanence se battre et se remettre en question. Dans toutes les compagnies que j’ai fréquentées, j’ai plus ou moins dansé les mêmes rôles (Giselle, Casse-noisette...). C’est certes confortable, mais finalement j’apprécie aussi le changement. La motivation commençait à me manquer, et j’allais en scène un peu comme on va faire une promenade au parc…

Lorsqu’on est intermittent, chaque jour est différent du précédent. Je suis certes de formation classique, mais j’ai aussi voulu m’essayer au répertoire contemporain ; j’ai même fait de la danse traditionnelle japonaise, lors d’une production du Coq d’or de Rimsky-Korsakov au Théâtre du Châtelet, à Paris. Les seules choses que je refuse absolument sont d’une part le cabaret – on vous oblige systématiquement à vous y déshabiller - et les plateaux-télévision, dont je déteste le style. En revanche, je collabore souvent à des spectacles lyriques, opéras, opérettes, ce qui m’a permis de rencontrer des gens dont je n’aurais jamais croisé le chemin autrement. J’ai notamment travaillé avec Karine Saporta ainsi qu’avec Blanca Li, pour Guillaume Tell, à l’Opéra Bastille en 2003. Actuellement – décembre / janvier 2007 – je participe à un spectacle pour enfants avec la compagnie Ecla-Théâtre. Il s’agit d’une adaptation de Casse-noisette, qui réunit comédiens et danseurs. C’est pour moi un réel plaisir que de me produire devant un public d’enfants. Il se produit toujours un échange intéressant entre la scène et la salle, et c’est ce qui m’a redonné la joie de danser : là, on danse pour faire plaisir aux spectateurs, et les faire rêver. Tout à fait par hasard, je me suis aussi essayée à la chorégraphie. Le Capitole de Toulouse m’avait à nouveau sollicitée pour une opérette, l’Auberge du Cheval blanc, qui comportait des parties dansées. Je ne tenais toutefois pas particulièrement à me retrouver sur scène aux côtés de mes anciennes collègues, et j’ai préféré demander à être engagée en tant qu’assistante de production, quitte à renoncer à une rémunération ; au bout d’une semaine, le chorégraphe initialement prévu est parti, et au bout du compte, c’est moi qui ai dû régler toute seule le ballet! A Toulouse, j’ai également fait un peu de régie ; l’expérience m’a beaucoup plu, d’autant que les spectacles étaient à l’époque délocalisés – pour cause de travaux au Théâtre du Capitole – à la Halle aux grains, qui offre un espace circulaire très intéressant au scénographe. Je viens également de travailler sur Falstaff, de Verdi, à Limoges, dans une production d’Adriano Sinivia en tant qu’assistante de mise en scène et chorégraphe. Nous reprendrons d’ailleurs ce spectacle en juin 2007 à Reims. Le plus dur, lorsqu’on est intermittent, c’est évidemment de ne jamais être assurée d’avoir du travail pour les mois à venir. D’ailleurs, en ce qui me concerne, je n’ai pour l’heure de contrat que jusqu’à la fin février 2007, après, je ne sais pas ce qui va se passer. Curieusement, on alterne des périodes d’inactivité avec d’autres où tout nous tombe dessus en même temps, et où l'on est obligé de refuser des propositions. Pour m’occuper un peu lorsque je suis au chômage, je suis également secrétaire bénévole de la section Ile-de-France de la Confédération Nationale de la Danse. Je me suis même laissé tenter un jour par le cinéma, et j’ai joué dans Podium, le film de Yann Moix avec Benoît Poelvoorde.

Enfin, étant comme mentionné plus haut titulaire

du Diplôme d’Etat de professeur de danse, il me reste aussi la possibilité

de donner des cours, mais une activité d’enseignant, qui implique forcément

une certaine régularité, est difficile a concilier avec les contraintes

imposés par la programmation des spectacles. Mon espoir est surtout de

pouvoir persévérer dans la voie de l’assistanat de mise en scène.

J’espère qu’une opportunité s’offrira à moi d’ici l’an

prochain.

Elodie Lê Van Entretien réalisé en décembre 2006

© Elodie Lê Van – Dansomanie

|