Samuel

Colombet, d'Avignon, et Alexis Forabosco, de Paris, ont tous

deux choisi de poursuivre leur carrière de danseur à l'étranger ; un

parcours similaire les a d'abord conduits en Allemagne, puis en

Autriche, et ils exercent aujourd'hui tous les deux leur art au Ballet

de l'Opéra de Vienne. Ils ont accepté, pour Dansomanie,

d'évoquer leur trajectoire qui les a menés jusque sur les rives du

Danube.

Samuel Colombet et Alexis Forabosco, danseurs à l'Opéra de Vienne

|

|

Samuel

Colombet :

J’ai

été formé au Conservatoire National de Danse d’Avignon, où

je suis resté jusqu’au baccalauréat. J’ai ensuite passé

des auditions et, en janvier 1996, j’ai été engagé à

Lucerne. Coup de chance, ce fut ma première audition et… mon

premier contrat. En fait, dès l’issue de la présentation, on

m’a demandé de rester, et j’ai dû m’installer en Suisse

sur- le-champ. La compagnie avait un répertoire assez

classique, les filles travaillaient sur pointes, et j’y ai

notamment dansé pas mal de Cranko. Mais il faut savoir

que dans les pays d’expression germanique, il n’existe pas

de distinction radicale entre compagnies «classiques» et «contemporaines».

On y danse de tout, partout, aussi bien du Petipa que du Mats

Ek. J’avoue ne pas comprendre pourquoi, en France, on sépare

aussi nettement les troupes «classiques» (c'est-à-dire où

les filles dansent sur pointes) et les troupes «contemporaines»,

où l’on évolue pieds nus.

J’ai

passé un an à Lucerne, puis, le directeur à changé, nos

contrats n’ont pas été renouvelés et les quatorze danseurs

de la compagnie ont été licenciés.

En

septembre 1997, j’ai réussi à entrer au Regional Theater de

Hof, en Bavière, où je suis demeuré deux ans. Ensuite, ce fut

l’Opéra de Halle, en Saxe-Anhalt, puis, quatre ans plus tard,

Graz, en Autriche. Je n’y suis resté qu’une seule année,

car le poste ne correspondait pas vraiment à mes attentes. Et

finalement, en 2004, on m’a engagé à l’Opéra de Vienne.

Dans la capitale autrichienne, la saison de ballet s’étend de

septembre à juin. Les danseurs sont recrutés sur des contrats

d’un an, tacitement reconductibles. Si, au 31 janvier de la

saison en cours, lesdits contrats n’ont pas été dénoncés,

ils sont automatiquement renouvelés pour l’année suivante.

Mais, contrairement à l’usage en vigueur à l’Opéra de

Paris, par exemple, nous ne bénéficions pas de CDI (contrats

à durée indéterminée, ndlr.), et nous demeurons toujours

dans une certaine précarité. Et l’incertitude s’accroît

lors des changements de direction : le nouveau directeur a

souvent aussi d’autres exigences, le répertoire évolue, tout

comme le profil des danseurs recherchés, et on risque évidemment

toujours d’être licenciés. L’Opéra de Vienne aura un

nouvel Intendant général (administrateur, ndlr.) – le Français

Dominique Meyer, actuel directeur du Théâtre des Champs-Elysées

– en 2010, et cela impliquera peut-être aussi quelques

bouleversements au niveau du ballet. |

|

|

|

|

Alexis

Forabosco :

Ma formation s’est déroulée à Paris. J’ai débuté

la danse à 14 ans. J’ai étudié tout d’abord au

Conservatoire National de Région (CNR, rue de Madrid à Paris,

ndlr.), puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et

de Danse de Paris (CNSMDP). Dans cet établissement, le cursus

est normalement de cinq ans, mais en 1998, au bout de ma troisième

année, je suis parti au Ballet National de Bordeaux, Charles

Jude m’ayant obtenu un contrat. Tout en étant à

Bordeaux, je suivais aussi des cours au ballet de la Scala de

Milan, ville où résidait mon amie, et où je me rendais par

conséquent fréquemment. Le directeur du ballet de la Scala, Frédéric

Olivieri, m’avait non seulement permis d’assister aux

cours de la compagnie, mais aussi de participer à quelques

tournées, en tant que surnuméraire.

Avec l’accord de Charles Jude, j’ai donc

fini par quitter Bordeaux définitivement en cours de saison, et

je suis resté six mois à la Scala. Malheureusement, à

l’issue de la saison, on ne m’a proposé qu’un nouveau

contrat de surnuméraire de neuf mois, que j’ai refusé.

J’ai donc tenté ma chance ailleurs, en passant des auditions,

et Ivan Liska m’a engagé à Munich ; j’ai pris

mes fonctions lors de la saison 2001-2002, et je suis demeuré

au Bayerisches Staatsballett jusqu’en 2006. Ce fut une expérience

très positive : le répertoire était varié, nous

disposions de moyens financiers conséquents, et Munich est une

ville très agréable à vivre. |

|

|

|

|

|

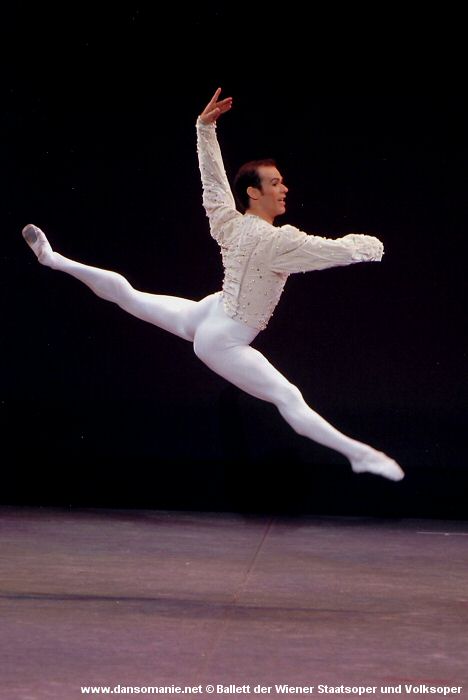

Samuel Colombet |

|

|

|

|

Samuel

Colombet :

A l’Opéra de Vienne, il existe trois niveaux de

hiérarchie : les solistes, les demi-solistes et le corps

de ballet. Avec 104 danseurs, la compagnie est l’un des plus

gros ensembles chorégraphiques d’Europe occidentale. Elle résulte

de la fusion, en 2006, de la troupe de la Volksoper (l’«Opéra-comique»

de Vienne, en quelque sorte, ndlr.) et de celle de la Staatsoper

(le «grand» Opéra, ndlr.). Mais, en raison de problèmes de

locaux, le travail demeure réparti entre deux groupes distincts

de danseurs : l’un répète à la Volksoper et interprète

surtout les ballets inclus dans les opéras et les opérettes,

tandis que l’autre se consacre plutôt au grand répertoire

strictement chorégraphique.

L’intégration des deux troupes en une seule entité

ne s’est donc pas entièrement réalisée dans les faits, même

si les danseurs anciennement affectés à la Volksoper viennent

renforcer les ex-Staatsoper lorsque nous montons de grosses

productions, telles le Lac

des cygnes. Mais les choses évoluent, et, au cours de la

saison 2008-2009, pour la première fois, le même ballet sera

à l’affiche des deux théâtres. Les danseurs de chaque

groupe seront mélangés, et pourront, si besoin est, se

remplacer mutuellement. C’est une bonne chose, car les grands

ouvrages classiques étaient jusqu’à présent exclus du répertoire

de la Volksoper. Cela induira aussi des changements d’ordre «culturel»

chez les artistes, car la Volksoper était plus ou moins considérée

comme «inférieure» à sa grande sœur. Par ailleurs, à la

Volksoper, tous les danseurs avaient un rang égal, alors qu’à

la Staatsoper la hiérarchie était traditionnellement plus

marquée, même si les danseurs de corps de ballet pouvaient

aussi occasionnellement être distribués sur des soli. |

|

|

|

|

|

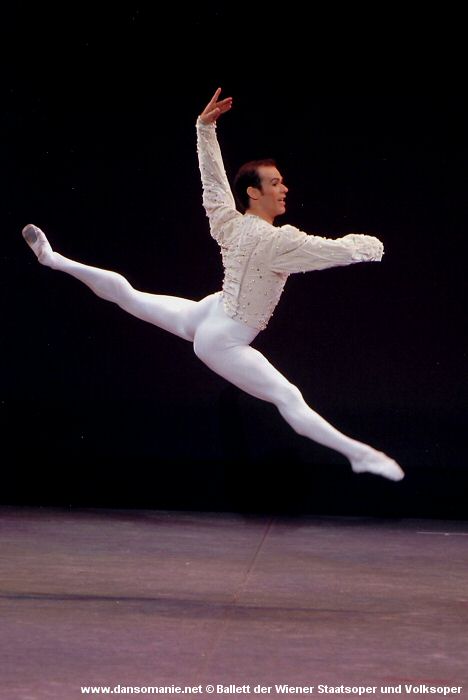

Alexis

Forabosco |

|

|

|

|

Alexis

Forabosco :

Justement,

moi qui suis dans le corps de ballet, j’ai par exemple pu

danser l’un des Trois Jeunes Hommes dans Manon, de MacMillan. La variation est très compliquée, et

j’ai pris beaucoup de plaisir à en dominer les difficultés.

De manière générale, on pourrait dire que tous les soli sont

intéressants, car pour un danseur, il est toujours motivant de

se retrouver sur le devant de la scène. De plus, lorsqu’on

est distribué sur un solo, on bénéficie lors des répétitions

de corrections personnalisées qui nous permettent de

progresser, et le travail en est d’autant plus valorisant.

Le

répertoire du ballet de l’Opéra de Vienne comporte beaucoup

d’ouvrages russes, mais MacMillan – son Mayerling sera bientôt à l’affiche – ou Cranko – dont

nous avons donné Onéguine

et Roméo et Juliette

y sont aussi présents. La saison 2008-2009 marquera la première

entrée au répertoire d’un ballet de Roland Petit, La

Chauve-souris ; néanmoins, ce sont toujours les chorégraphes

d’Europe de l’Est qui se taillent la part du lion.

Lors des premières d’une production importante, il est fréquent que

des solistes étrangers renommés soient invités. Pour la Bayadère, on avait fait venir Léonid Sarafanov. Par chance,

Sarafanov a pu rester un peu plus longtemps, et nous

avons pu, en sus des classes, faire du travail intéressant avec

lui. |

|

|

|

|

|

Samuel Colombet

(à gauche) dans Max und Moritz (chor. Ferenc Barbay

& Michael Kropf) |

|

|

|

|

Samuel

Colombet :

Pour

moi, l’une des expériences les plus marquantes fut Mokka,

une chorégraphie de Myriam Naisy (chorégraphe française

née à Grenoble, ndlr.) sur des musiques de Paolo Conte.

Myriam Naisy s’est montrée assez exigeante dans le

choix des interprètes, et j’ai de ce fait été très flatté

et heureux que d’emblée, elle ait voulu travailler avec moi.

Autre

beau souvenir, Tabula rasa,

un ballet écrit spécialement pour nous par András Lukács,

un danseur hongrois de la compagnie. András Lukács s’est

montré d’une grande patience, et les répétitions ont été

très agréables.

Enfin,

tout récemment, on m’a confié, dans Max

und Moritz, de Ferenc Barbay

et Michael Kropf, le rôle de la Veuve Bolte, où je dois

me travestir et monter sur pointes. Là aussi, le travail a été

très intéressant. Pour ce même ouvrage, il m’a par ailleurs

fallu prendre des cours de claquettes!

[Max et Moritz sont deux personnages comiques de bande dessinée, nés

en Allemagne en 1865 sous le pinceau de Wilhelm Busch. Ils sont

l’équivalent germanique de Zig

et Puce, ndlr.]

Au cours du mois de mai 2008, nous aurons aussi une soirée «Jeunes Chorégraphes»,

au cours de laquelle je vais faire mes débuts de créateur. Je

vais y monter une pièce pour quatre danseuses, intitulée Lieder für vier Frauen. C’est pour moi un sacré défi car je

n’ai aucune expérience dans ce domaine, mais en tout cas, le

travail préparatoire s’est avéré très intéressant. Tout

d’abord, on m’a demandé de présenter un projet détaillé,

avec esquisses de costumes, dessins techniques, etc. A partir de

cela, on a discuté de ce qui était réalisable ou non. J’ai

pu choisir mes interprètes, et, au fil des répétitions, il

m’a fallu adapter les pas de danse à leurs aptitudes propres. |

|

|

|

|

|

Alexis

Forabosco (de face) dans In Your Eyes my Face Remains (chor.

András Lukács) |

|

|

|

|

Alexis

Forabosco :

Personnellement,

je ne me sens pas une âme de chorégraphe, je suis un interprète

avant tout. C’est certainement très intéressant de monter

une chorégraphie, mais je

ne me sens pas capable de me lancer dans une telle aventure.

Comment je me suis adapté à l’Autriche ? En fait, le plus

difficile fut mon arrivée en Allemagne. Une fois la langue maîtrisée,

les choses sont devenue beaucoup plus aisées. J’ai appris

l’allemand sur le tas, tout comme l’anglais d’ailleurs! Ce

serait stupide de ne pas vouloir parler la langue du pays qui

vous accueille. Il faut faire cet effort. Les Français ont des

préjugés contre l’allemand, mais c’est une langue «carrée»

que j’apprécie beaucoup ; maintenant, même avec des

amis francophones, il m’arrive, sans m’en rendre compte,

d’insérer des mots d’allemand dans la conversation. |

|

|

|

|

Samuel

Colombet :

A l’école, j’avais fais anglais-espagnol…

Alors, j’ai acheté une méthode d’allemand, mais cela n’a

pas été très efficace. Comme Alexis, c’est sur le tas que

j’ai véritablement appris la langue. En plus, je me suis

retrouvé dans le groupe des «ex-Volksoper», essentiellement

germanophone, donc je n’avais pas le choix. A la Volksoper,

les cours ont généralement lieu en allemand, tandis qu’à la

Staatsoper, c’est l’anglais qui est privilégié. Mais pour

les répétitions, de toutes manières, l’allemand prédomine,

quel que soit le lieu. Donc, je m’y suis fait, au point que

maintenant, il m’arrive d’aider les collègues lorsqu’une

traduction est nécessaire! |

|

|

|

|

Samuel

Colombet & Alexis Forabosco :

Aujourd’hui, il faut viser toute l’Europe, et

les jeunes artistes français doivent être conscients qu’il

n’y a pas que l’Opéra de Paris, même si c’est une

compagnie magnifique. En Allemagne, on trouve de très

nombreuses compagnies, qui offrent des débouchés aux danseurs,

leur permettent de travailler avec des chorégraphes intéressants,

dans des répertoires originaux et variés. |

Samuel

Colombet & Alexis Forabosco

Entretien

réalisé le 29 mai 2008

© Samuel Colombet & Alexis

Forabosco – Dansomanie

|