|

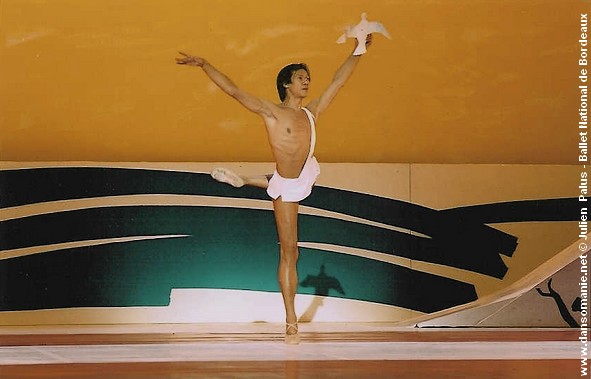

Charles Jude, directeur

du Ballet de l'Opéra National de Bordeaux

09 juin

2008 : conversation avec Charles Jude

Charles Jude, ancien danseur Etoile de

l'Opéra National de Paris - il fut

nommé en 1977 dans Ivan

le Terrible, de Youri Grigorovitch -, préside

aux destinées du Ballet de l'Opéra National de

Bordeaux depuis 1996. Formé à la danse par

Alexandre -"Sacha" - Kalioujny, il eut également la chance

de connaître Serge Lifar, et fut le témoin des

derniers instants de Rudolf Nouréev, dont il est en quelque

sorte le "fils spirituel".

Charles Jude a accepté de nous recevoir, pour

évoquer tout d'abord le souvenir de ces maîtres,

puis pour détailler son action à la

tête du Ballet de Bordeaux au cours des douze

années écoulées, et nous faire part de

ses projets d'avenir.

Premiers pas avec Alexandre

Kalioujny

C’est avec Alexandre Kalioujny

que j’ai débuté la danse ; à

l’époque, il enseignait au conservatoire de Nice.

C’est lui qui m’a mis le pied à

l’étrier. En fait, je n’avais aucune

envie de faire de la danse. C’est mon père qui

m’a inscrit au cours, sans me demander mon avis. Il tenait

à ce que ses enfants aillent au conservatoire pour y

pratiquer une discipline artistique.

Alexandre Kalioujny a bien vu que la danse ne

m’intéressait pas ; il me semble

d’ailleurs que lui-même s’y

était mis assez tard. Auparavant, il avait

été un sportif de haut niveau. Pour me

décider, il m’a emmené sur un stade,

m’a fait courir, sauter, et m’a expliqué

que la danse, c’était aussi un sport de

compétition ; j’ai été

sensible à cette comparaison, et j’ai fini par

aimer la chose… !

En 1971, je suis monté à Paris. Alexandre

Kalioujny avait dit à mes parents qu’il y avait

une audition à l’Opéra, et ils

m’y ont envoyé. J’ai

été pris. Par la suite, Alexandre Kalioujny a

été nommé professeur des Etoiles,

à l’Opéra, ce qui m’a permis

de continuer de travailler avec lui, jusqu’à son

décès.

Alexandre Kalioujny avait un tempérament de

créateur. Ses cours étaient

véritablement chorégraphiés. Il avait

l’intelligence de mettre les difficultés

techniques en perspective, en situation, dans un

enchaînement. Il utilisait rarement les

«entre-pas». Les difficultés se

succédaient les unes aux autres, et il fallait

impérativement que chaque figure soit

exécutée parfaitement faute de quoi, en

l’absence de pas de liaison permettant de reprendre un

élan, la suivante ne passait pas non plus… La

réalisation de tels enchaînements demandait une

très grande concentration.

Ma sœur, Marie-Josèphe, elle, a appris le piano et

a fait une carrière de concertiste. Il nous est

arrivé de travailler ensemble, notamment pour les Quatre

tempéraments et Sonatine, de Balanchine. Nous avions aussi

participé au tournage d’une émission

télévisée, à Nice,

consacrée à la Sonate au clair de lune de

Beethoven.

Pour ce qui est de créer véritablement quelque

chose ensemble, pourquoi pas, mais il faudrait qu’elle me

dise ce qu’elle a envie de jouer, qu’elle me fasse

parvenir un enregistrement, et que je puisse mettre des pas dessus. Le

problème, c’est que ma sœur est toujours

par monts et par vaux, elle donne beaucoup de récitals

à l’étranger, et il est difficile

d’arriver à bloquer une période

suffisamment longue pour que nous puissions travailler en commun.

Mais nous aurons au moins l’occasion de nous retrouver le 4

juillet prochain, pour un gala de bienfaisance au profit

d’une association caritative, Prisma. Isabelle

Juppé sera la marraine de cette manifestation. Ma

sœur y jouera en compagnie d’un autre pianiste de

renom, Michel Béroff, et j’y participerai

moi-même avec quelques danseurs de la troupe du Grand

Théâtre.

Serge Lifar,

l’héritage

C’est Serge Lifar qui

m’a enseigné la chorégraphie de

Giselle. Quand j’ai abordé Albrecht, Alexandre

Kalioujny a demandé à Lifar de me transmettre le

rôle, et de me montrer le style. Par la suite, j’ai

eu l’occasion de danser de nombreux ballets de Lifar, comme

Suite en blanc, Phèdre ou Icare.

Lifar, que j’ai eu la chance de bien connaître,

était quelqu’un de passionnant et de

passionné, qui a toujours cultivé un

côté «star» : il voulait

être vu. Dans la danse, pour lui, le plus important,

c’était l’esthétique et le

rythme. Il avait véritablement le rythme dans le sang.

Lorsqu’on est jeune, et qu’on est un simple

interprète, on fait ce que le maître demande, sans

se poser trop de questions. Une fois qu’on est

passé de l’autre côté de la

barrière, et qu’on est face à

d’autres danseurs, auxquels il faut donner des directives, on

mesure l’importance de la tâche qui nous incombe

pour transmettre un répertoire, un style. Il nous faut faire

partager aux jeunes générations cet

héritage que nous avons nous-même reçu

des mains du maître.

Pour l’hommage que nous avons rendu à Serge Lifar

en 2001, j’avais fait venir Cyril Atanassoff, pour

qu’il fasse partager son expérience aux danseurs

bordelais. Lui-même avait beaucoup travaillé sous

la direction de Lifar. Le but de cette production était de

mettre en perspective Lifar interprète, au travers

d’Apollon musagète et du Fils prodigue, que

Balanchine avait chorégraphiés pour lui, et Lifar

chorégraphe, avec Icare et Suite en blanc.

Bordeaux, 1996 - 2008

A mon arrivée à

Bordeaux, en 1996, le ballet n’avait pas à

proprement parler de répertoire. Le

précédent directeur, Paolo Bortoluzzi,

privilégiait essentiellement le répertoire

contemporain. Lorsque Thierry Fouquet – le directeur

général de l’Opéra de

Bordeaux – m’a demandé de prendre en

mains la compagnie, mon premier souci a été de

reconstruire un vrai répertoire, qui allie classicisme et

néoclassicisme tout en ménageant une place pour

des commandes à des chorégraphes actuels.

En France, la danse classique n’est guère

à l’honneur en dehors de Paris, si ce

n’est à Bordeaux ou à Toulouse.

J’ai donc voulu prendre exemple sur Rudolf Nouréev

et sur l’Opéra de Paris, où existe

encore un vrai répertoire, et qui est en quelque sorte le

«temple» de la danse académique, tout en

ayant su s’ouvrir à la création

contemporaine, et ceci dès l’époque de

Rolf Liebermann qui, dans les années 1970, avait

fondé le GRCOP (Groupe de Recherche

Chorégraphique de l’Opéra de Paris),

dont la direction fut confiée à Carolyn Carlson.

Le Ballet de Bordeaux est l’une des principales compagnies

françaises ; nous le devons au soutien d’Alain

Juppé, le maire de la ville, de Thierry Fouquet, le

directeur du Grand Théâtre, et du

Ministère de la Culture ; mes demandes pour obtenir des

danseurs en nombre suffisant pour remonter un répertoire

digne de ce nom ont été satisfaites, et nous

disposons aujourd’hui de 38 artistes permanents, auxquels

viennent s’ajouter une quinzaine de surnuméraires

qui complètent l’effectif des grosses productions.

Les grands ouvrages classiques sont exigeants, et si l’on

n’a pas les moyens humains requis, il vaut mieux

s’abstenir de monter des ouvrages tels La Belle au bois

dormant ou Le Lac des cygnes.

Je peux dire que je me sens bien à Bordeaux. J’ai

la chance de travailler dans un théâtre

historique, j’ai de bon danseurs et on me donne les moyens

nécessaires pour mener la politique artistique que je

souhaite. Comme vous me demandez si la saison 2008-2009 sera un dernier

feu d’artifice, ou une ouverture sur de nouvelles

perspectives, je peux donc vous répondre que ce sont de

nouveaux horizons qui s’ouvrent à nous,

évidemment. Depuis dix ans, la compagnie a prouvé

sa valeur, et a obtenu une reconnaissance sur le plan national et

international. Nous allons porter à la scène des

ouvrages de grands chorégraphes actuels, tels Kylian ou

Forsythe, ce qui accroîtra notablement la

notoriété et la stature de la compagnie. Ceci, je

n’en doute pas, va permettre au Ballet de Bordeaux de se

mesurer aux grandes troupes internationales. Cela a de

surcroît un effet d’entraînement : plus

la renommée d’une compagnie augmente, et plus elle

attire de bon danseurs qui, à leur tour, contribuent

à l’amélioration du niveau

général du corps de ballet.

Il y a certains grands chorégraphes auxquels

j’aimerais passer des commandes, en vue de les

créer des œuvres nouvelles à Bordeaux :

John Neumeier, par exemple, qui est quelqu’un

d’extraordinaire. Carolyn Carlson a

déjà créé pour nous, et

nous avons pu monter des pièces de Paul Taylor,

José Limon ou David Parsons.

Grâce à Rudolf Nouréev, j’ai

eu la chance de connaître beaucoup de grands noms de la

danse. Cela m’a permis de nouer des contacts, et de les

aborder plus facilement lorsqu’il s’est agi de leur

commander des ballets nouveaux, ou d’en faire entrer

d’anciens au répertoire du Ballet de Bordeaux.

En revanche, je ne pense pas qu’il y ait encore beaucoup de

ballets oubliés qu’il faille faire

renaître de leurs cendres. En matière historique,

je m’en suis pour l’essentiel tenu au grand

répertoire du dix-neuvième siècle.

Nous avons bien sûr remonté une version de

Giselle, ainsi que Le Lac des Cygnes ou La Belle au bois dormant. Mais

des ouvrages tels que le Lac des Cygnes exigent aujourd’hui

une très grande scène, et c’est

pourquoi nous utilisons plus volontiers le Palais des Sports pour de

telles productions.

Le Ballet Biarritz, autre compagnie d’importance en

Aquitaine, est tout à fait complémentaire du

Ballet de Bordeaux. Thierry Malandain fait du très bon

travail avec sa troupe ; c’est également

quelqu’un qui est issu d’une formation classique,

d’ailleurs. Au début de la saison à

venir, il sera invité à Bordeaux pour y

créer Valses. Le travail de Thierry Malandain est reconnu au

niveau national et international, et nos deux compagnies

possèdent chacune leur identité propre dans la

région.

Reconstruire les classiques :

Nouréev, pour l’exemple

Rudolf Nouréev a toujours voulu

revisiter les ballets de Petipa en préservant

l’essentiel de la chorégraphie originelle.

Lorsqu’il a créé Cendrillon –

qui n’est pas une œuvre de Petipa - ex nihilo,

j’ai pu voir comment il procédait, notamment pour

le découpage musical et la transposition du texte

littéraire en mouvements de danse. Nouréev aimait

beaucoup le cinéma, et chaque fois qu’il inventait

un ballet, il travaillait comme un réalisateur de film ou un

cameraman. Mais s’il n’hésitait pas

à resituer l’argument dans une autre

époque, un autre univers, il demeurait fidèle au

thème d’origine, et ne commettait jamais de

trahison. Lorsque j’ai monté ma

Coppélia, j’ai suivi la même

démarche. J’ai ancré

l’histoire dans le milieu du cinéma, aux

Etats-Unis, dans les années cinquante, avec une

Coppélia devenue Marylin Monroe. Je voulais retrouver

l’esprit des comédies musicales de cette

époque. Je savais que Nouréev

était en admiration devant Fred Astaire. Je n’irai

pas jusqu’à dire que j’ai voulu lui

rendre un hommage explicite, mais cette Coppélia constitue

le prolongement logique de ce que Nouréev m’a

appris en matière de composition d’un ballet.

Nouréev me disait toujours qu’il

«fallait utiliser toute la magie du plateau». Un

chorégraphe se doit de connaître toutes les

ressources qu’offrent les équipements techniques

d’un théâtre (éclairage,

machinerie…) pour faire naître cette magie.

Aujourd’hui, la vidéo vient

compléter les moyens à notre disposition, et

beaucoup de ballets y font maintenant appel, en matière de

scénographie.

Pour la version de Roméo et Juliette que nous

créerons au cours de la saison prochaine, je me suis

imposé un respect rigoureux de l’œuvre

de Shakespeare. L’histoire de Roméo et Juliette

est si intemporelle, d’une construction si

évidente, que je n’ai pas voulu la transposer.

Elle demeurera donc située dans l’Italie de la

Renaissance, dans une atmosphère où alterneront

exubérance et noirceur. Et la musique de Prokofiev

relève, à elle seule, de la narration! Je

préserverai donc le contexte historique d’origine,

mais en revanche, la chorégraphie proprement dite sera

actuelle. A chaque personnage sera associé un style

chorégraphique différent, de manière

à bien marquer le caractère propre des

rôles.

Pour la scénographie de Coppélia,

j’avais fait appel à un illusionniste,

Gérard Majax. J’aime bien travailler avec des

magiciens, qui acceptent de mettrent leurs tours au service de mes

chorégraphies. Je ne vais pas vous dévoiler les

détails, mais il y aura à nouveau des effets de

magie dans Roméo et Juliette. J’ai toujours

été fasciné par la magie. Mais

l’artifice doit être employé a bon

escient, intégré à

l’œuvre, il doit surprendre le public, tout en lui

paraissant naturel.

Charles Jude

directeur… et danseur?

Lorsque j’ai

créé Coppélia, je n’ai pas

voulu interpréter tout de suite le rôle de

Coppélius. Je n’avais pas le temps de le

travailler sérieusement, et j’ai

préféré attendre.

Je ferai peut être de même pour Roméo et

Juliette. Je ne danserai pas ce ballet immédiatement, mais

peut-être à l’occasion d’une

reprise. Le rôle qui m’attire le plus, ce

n’est d’ailleurs pas celui de Roméo,

c’est plutôt Tybalt. Mais rien n’est

sûr ; je sais aussi qu’il faut

à un moment ou à un autre laisser la place

à des jeunes, qui ont leur carrière à

faire.

De toute façon, je continue de

m’entraîner, si ce n’est quotidiennement,

du moins régulièrement. C’est un besoin

physiologique, mon corps le réclame. Cela aussi me vient de

Nouréev qui, lorsqu’il n’assurait pas de

représentation, se faisait toujours une obligation de

prendre son cours. Cela maintient les sens en éveil. Et un

créateur chorégraphique se doit de ressentir

lui-même les mouvements, s’il veut être

capable de les montrer aux autres.

De Bordeaux, et

d’ailleurs

Le Ballet de Bordeaux s’ouvre

aussi au monde extérieur en invitant des solistes qui

n’appartiennent pas à la troupe. Nous avons

déjà eu par exemple Delphine Moussin ou

Mélanie Hurel, de l’Opéra de Paris.

Lors d’une tournée au Japon, j’ai

rencontré Mathias Heymann, qui m’a

impressionné et que j’aimerais beaucoup faire

danser à Bordeaux. Dernièrement, j’ai

invité Giuseppe Piccone [danseur italien qui a

exercé notamment à l’English National

Ballet et à l’American Ballet Theatre, ndlr.] qui,

lui aussi, est un très grand artiste. Il reviendra la saison

prochaine, certainement pour Roméo et Juliette, et aussi, je

l’espère, pour Coppélia. Je sais

qu’il a envie de s’installer à Bordeaux,

et je souhaiterais, petit à petit,

l’intégrer dans la compagnie. Mais il y a toujours

de délicates questions de planning à

régler, car tous ces danseurs ont d’autres

obligations et des contrats dont il faut tenir compte.

En tout état de cause, la venue de danseurs extérieurs

à la compagnie est une chose bénéfique pour nous.

Ces artistes parlent ensuite de leur expérience autour

d’eux, et attirent d’autres éléments de

valeur à Bordeaux. Nous avons ainsi recruté Oksana

Kucheruk, originaire de Kiev, et qui est vraiment extraordinaire.

Horizon 2013

Pour ce qui est de l’avenir

immédiat, il y a la restructuration de la salle Franklin

[ancienne salle du Jeu de Paume, puis casino, utilisée

depuis le XIXème siècle comme lieu de

répétition pour l’orchestre, ndlr.].

L’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine va

déménager dans un nouvel auditorium, tandis que

le ballet disposera de la salle Franklin, transformée en

studios de danse. Nous pourrons ainsi inviter plusieurs

chorégraphes simultanément, qui auront chacun un

lieu de travail qui leur sera propre ; jusqu’à

présent, nous n’avions qu’une seule

salle de répétition, mais dès

l’année prochaine, cela aura changé.

Par ailleurs nous avons de grands projets pour 2013 ; Bordeaux

s’est portée candidate au titre de

«Capitale Européenne de la Culture» pour

cette année-là, et si notre dossier est retenu,

ce sera aussi une opportunité pour le ballet. Nous voudrions

mettre cette manifestation à profit notamment pour

fêter le centenaire du Sacre du printemps, et inviter des

compagnies étrangères de renom.

Charles Jude

Entretien

réalisé le 9 juin 2008 - Charles Jude © 2008,

Dansomanie

|

|