|

|

|

|

|

Bayerisches Staatsballett (Munich)

13 octobre 2009 : 100 Jahre Ballets Russes (Les 100 ans des Ballets Russes)

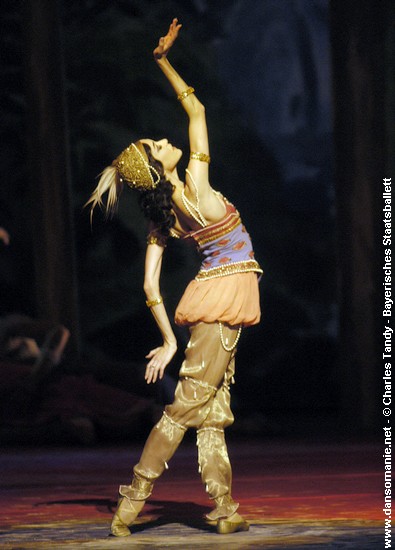

Lucia Lacarra (Zobeïde) - Marlon Dino (L'Esclave doré) dans Schéhérazade (chor. Michel Fokine)

En

ce mardi 13 octobre 2009, le Bayerisches Staatsballett reprenait pour

la deuxième année consécutive sa soirée 100 Jahre Ballets russes,

conçue comme un hommage à cette vague de nouveauté chorégraphique qui

déferla sur l’Europe en 1909, hommage doublé d’une réflexion sur les

héroïnes « pathétiques » du ballet classique.

Cette date marquait également le grand retour de l’étoile Lucia

Lacarra, tenue plusieurs mois éloignée de la scène pour cause de

blessure. Interprétant le rôle principal de Schéhérazade,

le célèbre ballet de Fokine (représenté sur la scène du Nationaltheater

de Munich dans une scénographie aussi proche des origines que

possible), elle a su rassurer ses admirateurs par une danse assurée et

maîtrisée sans difficultés visibles ; quant à sa technique toujours

excellente, elle vient compléter une présence en scène à la force

émotionnelle indéniable, notamment vers la fin du ballet : lorsque

Zobéide apprend la mort de son amant, le désespoir sincère et juste qui

semble envahir Lucia Lacarra franchit aisément le « quatrième mur »

séparant les danseurs du public. L’étoile rompt ainsi avec le jeu

quelque peu détaché – le public peinant alors à concevoir l’ampleur de

la passion dévorante de Zobéide pour l’Esclave doré – qui caractérisait

son partenariat pourtant complice avec l’impressionnant Marlon Dino. La

danse puissante et la carrure imposante de ce dernier lui permettent

d’offrir une interprétation sauvage, sensuelle, mais jamais racoleuse

du rôle créé par Vaslav Nijinski. A noter également la force de sa

présence (imposée dès son entrée fracassante) et la qualité de sa

saltation, aux sauts d’envergure et aux réceptions moelleuses, qui

participe à la dimension féline de ce personnage, bienvenue face à la

séduction envoûtante de la reine du harem.

Marlon Dino (L'Esclave doré) - Lucia Lacarra (Zobeïde) dans Schéhérazade (chor. Michel Fokine)

Le corps de ballet de la compagnie bavaroise fut d’une assez belle

facture, même si l’on pouvait remarquer çà et là quelques imprécisions

et mauvais placements (en plus de la chute malencontreuse d’une jeune

servante) ; on regrettera cependant un certain manque généralisé

d’audace et d’effronterie qui n’aurait pas dépareillé – bien au

contraire ! – dans cette peinture d’un harem aux mœurs légères.

L’on pourra appliquer le même commentaire aux les trois Odalisques

qu’incarnaient soir-là Ekaterina Petina, Daria Sukhorukova et Zuzana

Zahradnikova : la technique est précise, maîtrisée et incisive, les

ensembles sont plus que corrects… mais les variations manquent d’un

grain de folie sensuelle qui eût été ici approprié, absence soulignée

par la précipitation parfois évidente des danseuses vis à vis de

certains accents, ce qui ajoute dès lors une sécheresse perceptible à

leur interprétation par ailleurs intéressante.

Paradoxalement, le travail de la compagnie paraît plus abouti dans Les Biches,

de Bronislava Nijinska, une pièce de 1924 pourtant plus anecdotique,

tant sur le fond historique que chorégraphique. Nous sommes loin des

transgressions symboliques et si scandaleuses pour la vieille Europe

qu’offrait L’Après-midi d’un faune ou même, à une moindre échelle, la Schéhérazade

présentée en ouverture de cette soirée : en pleines Années Folles, la

question est ici de savoir ce qu’il se passe entre les jeunes filles

gentiment délurées et les trois athlètes qui surgissent dans cette

maison très féminine comme des renards joueurs dans un poulailler

plastiquement très élégant (les couleurs pastels de Marie Laurencin

sont un plaisir pour les yeux).

Marlon Dino (L'Esclave doré) - Lucia Lacarra (Zobeïde) dans Schéhérazade (chor. Michel Fokine)

Cyril Pierre, Javier Amo Gonzalez (excellent) et Gregory Mislin

étaient ce mardi les trois hommes de la situation, assumant avec brio

le comique de la chorégraphie qui les faisaient fanfaronner en shorts

bleus et socquettes blanches. Leurs pas de trois furent dans l’ensemble

homogènes et les ensembles harmonieux, mais l’on pouvait déceler chez

Cyril Pierre une certaine raideur dans les réceptions qui tranchait

avec l’exceptionnel ballon de Javier Amo Gonzales ; le travail de la

petite batterie (primordial pour les variations des trois athlètes) se

voyait donc légèrement déséquilibré. Cyril Pierre regagnait cependant

l’estime du public en se montrant un partenaire très attentif et

précieux pour Daria Sukhorukova, la première soliste issue du Théâtre

Mariinsky, qui faisait là des débuts très réussis dans le rôle de la

Dame en bleu (en lieu et place de la française Séverine Ferrolier,

annoncée dans un premier temps). La jeune femme fait preuve dans ce

rôle d’indéniables qualités, révèle une paire de jambes de toute

beauté, interminable et racée, et insuffle à ce personnage aux premiers

abords très froid une noblesse et une majesté somptueuses, au travers

d’une danse toutefois sobre et sans superflu. Contrepoint de cette Dame

en bleu, la Maîtresse de maison incarnée par l’étoile brésilienne

Roberta Fernandes délivre sur scène une folle énergie tout à fait à

propos, faisant preuve de beaucoup d’allant, de dynamisme, voire même

de « bagou » ; ce, malgré une chorégraphie quelque peu ingrate qui ne

laisse que peu de place à la virtuosité ou même au lyrisme, qualités

souvent fort appréciées du public.

Ilana Werner et Maira Fontes composent de très plaisantes

Demoiselles en gris, complices et joyeuses. Les deux jeunes femmes font

montre d’une technique très propre et d’un répondant quasi naturel, à

l’entrain communicatif et souriant. De même, les danseuses du corps de

ballet se jouent de ces Biches

légères avec un plaisir visible, leur enthousiasme et le bon niveau

général de la compagnie participant à la bonne humeur ambiante – ce qui

aide à escamoter le manque de profondeur de la pièce (sans faire

oublier cependant quelques approximations un peu gênantes lors de

certains ensembles).

Marlon Dino (L'Esclave doré) - Lucia Lacarra (Zobeïde) dans Schéhérazade (chor. Michel Fokine)

Pour clore cette soirée-hommage, le Ballet de Bavière propose Once upon an ever after…une

pièce de Terence Kohler sous forme de bilan chorégraphique du travail

classique, plus précisément une sorte de réflexion sur les héroïnes «

pathétiques » des ballets canoniques : d’où notamment des citations et

reprises des personnages d’Aurore, Giselle, Odette / Odile…

La pièce s’ouvre sur une introduction néo-classique sobre ; les

danseurs sont en justaucorps noir sur fond noir, et se meuvent avec

chacun une gestuelle différente, mais bien identifiable pour les

balletomanes… ici nous avons les battements d’ailes d’Odette, là les

ports de bras de Coppélia, ailleurs les mains croisées de Giselle, plus

loin la pantomime d’Albrecht. Cette première scène annonce la couleur :

Terence Kohler pose son sujet d’une manière simple, sans trop de

prétentions apparentes, tout comme il le refermera dans le dernier

mouvement.

Le premier personnage qui fait son apparition sur scène est – sans

doute pas par hasard – Giselle, suivi de près par son amant. Ilana

Werner interprète une jeune paysanne plutôt touchante, sincère dans une

interprétation relativement épurée. Nul doute que la version classique

pourra par la suite convenir à cette jeune membre du corps de ballet,

surtout lorsqu’elle aura gagné en maturité. La chorégraphie reste assez

simple, la seule difficulté à laquelle a été confrontée la danseuse a

été d’arracher les pétales de sa marguerite sans trop d’encombres (le

tissu étant visiblement trop épais pour pouvoir tirer délicatement

dessus) ! Allen Bottaini est convaincant dans le rôle d’Albrecht,

notamment lors de la scène suivante, lorsqu’il est tourmenté par des

Wilis au look New-Age ; Myrtha est interprétée par une Roberta

Fernandes aux airs de banshee échevelée, qui tire de nouveau sur la

corde de la folie (une folie certes bien différente de celle des Biches)

dans une chorégraphie essentiellement composée de courses. Cette vision

de l’histoire de Giselle sera à peine plus longue, même si l’on

recroisera le couple Giselle / Albrecht par la suite, et laisse une

impression de superficialité… N’était-ce pas un peu trop facile de ne

jouer que sur l’explicitation de la folie des Wilis, sans creuser plus

avant ?

Cette impression de facilité subsistera tout au long de la pièce,

malgré quelques trouvailles comiques – ah, cette Aurore aux jambes

faibles qui réapprend à marcher après cent ans de sommeil ! – et une

compagnie très en forme : le morceau de bravoure pastichant Balanchine

est très bien assumé par l’ensemble de la troupe, qui se joue du tempo

très rapide avec une vélocité d’exécution, une technique et une

harmonie presque idéaux, même si on eût aimé voir plus d’insolence et

de provocation dans les déhanchés (tout comme manquait cette pointe

d’effronterie au tableau oriental de Schérérazade).

Il est dommage que cette réflexion sur l’Héroïne ne s’aventure pas dans

des sentiers un peu moins battus, et fait finalement preuve d’une

timidité assez dommageable, cachée derrière des audaces scénographiques

pas toujours très heureuses (pour l’exemple, les fleurs en néon

représentant la forêt de la Belle au bois dormant donnent plus une impression de touche pop-art que d’un véritable postulat de recherche du décor).

Lucia Lacarra (Zobeïde) dans Schéhérazade (chor. Michel Fokine)

Nour el Desouki tire son épingle du jeu grâce à son interprétation du

Prince Désiré, tout à fait dans la lignée des princes classiques : les

lignes sont belles, les intentions nobles et les gestes propres et

assurés. L’on remarque aussi Marlon Dino, qui une fois de plus se

montre excellent partenaire et fait honneur à son Odette, Daria

Sukhorukova qui travaille le Cygne sous une forme très lyrique. Après

avoir mis en valeur ses jambes dans le ballet de Nijinska, c’est cette

fois son travail du haut du corps, notamment des bras (passage obligé

pour toute danseuse se frottant au Cygne) sur lequel se concentre

l’attention. Elle réussit l’épreuve avec un brio que l’on était en

droit d’attendre d’une ancienne soliste du Théâtre Mariinsky, et nous

offre une interprétation d’Odette délicate et fluide, à l’expressivité

tout en retenue ; c’est à peine si l’on note de temps à autre une

pointe de maniérisme dans le placement des mains. Face à elle, Odile

est esquissée (Terence Kohler n’accorde qu’un temps très limité à la

mise en place de ce personnage) par Elena Karpuhina, déjà remarquée

dans le corps de ballet des Biches. Cette petite danseuse, dont le

physique rappelle en plusieurs points celui d’Evgenia Obraztsova, ne

démérite pas et dote son Cygne noir d’une technique alerte et d’une

énergie ciselée, sans tomber dans la démonstration de sentiments.

Si le Bayerisches Staatsballett, avec son hommage aux Ballets

russes, nous permet d’assister à une soirée tout à fait satisfaisante

(et plus encore), l’on regrettera ces infimes détails qui auraient pu

faire de cette soirée un moment véritablement enthousiasmant. On

constatera cependant avec plaisir l’excellent niveau de la troupe,

niveau qui ouvre un éventail non négligeable de possibilités

chorégraphiques et qui montre que Londres, Paris ou la Russie ne sont

pas les viviers privilégiés des grandes compagnies européennes.

Anna Imbert © 2009, Dansomanie

Schéhérazade

Musique : Nicolaï Rimsky-Korsakov

Chorégraphie : Michel Fokine

Zobeide : Lucia Lacarra

L'Esclave doré : Marlon Dino

Shahriar : Cyril Pierre

Le Chah Zeman : Norbert Graf

Premier eunuque : Vincent Loermans

Les Odalisques : Zuzana Zahradníková, Daria Sukhorukova , Ekaterina Petina

Les Biches

Musique : Francis Poulenc

Chorégraphie : Bronislawa Nijinska

La Maîtresse de maison : Lucia Lacarra

La Dame en bleu : Marlon Dino

Trois Athlètes : Cyril Pierre

Once Upon An Ever After

Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Chorégraphie : Terence Kohler

Giselle : Ilana Werner

Myrtha : Roberta Fernandes

Aurore : Séverine Ferrolier

Variation II : Zuzana Zahradníková

Odette : Daria Sukhorukova

Albrecht : Alen Bottaini

Siegfried : Marlon Dino

Désiré : Nour El Desouki

Variation I : Lukáš Slavický

Rothbart : Vincent Loermans

Bayerisches Staatsballett

Bayerisches Staatsorchester

Dir. Valery Ovsianikov

Mardi 13 octobre 2009, Nationaltheater, Munich

|

|

|