|

|

|

|

|

Royal Ballet (Londres)

31 janvier

2009 : The Seven Deadly Sins - Carmen - Danse à Grande Vitesse

La reprise de The Seven Deadly Sins

a de quoi surprendre tant les critiques plutôt négatives

avaient fusé lors de sa création il y a deux ans.

Pourtant, Will Tuckett ne semble pas avoir grandement retouché

la chorégraphie, toujours aussi linéaire et

répétitive ; seule Martha Wainwright se voit correctement

sonorisée et l’on se demande si, après

s’être plaint de son inaudibilité, on ne

préférait finalement ne pas l’entendre… Mais

à présent que l’histoire est intelligible, on

réalise mieux qu’on assiste à une comédie

musicale plutôt qu’à un ballet, et vu sous cet

angle, cela fonctionne plutôt bien, grâce à une

narration efficace et suffisamment courte pour ne pas lasser. On peut

néanmoins demeurer perplexe quant à la présence de

cette œuvre en un tel lieu. Les quatre autres chanteurs

d’ailleurs, sans doute mieux dotés vocalement, profitent

allégrement de cet artifice pour dynamiser l’ensemble et

apporter richesse à la couche sonore qui égale celle

visuelle peinte par le décor et les lumières. Quant

à la chorégraphie? C’est un peu le

problème…

Martha Wainwright et Zenaida Yanowsky dans The Seven Deadly Sins, chor. Will Tuckett

La matinée voyait la prise de rôle de Kristen McNally qui,

si elle n’a pas la précision de Zenaida Yanowsky, a un

certain aplomb lui permettant de surfer sur tous les hommes du ballet

avec un sourire ébahi, dans le style très naïf qui

sied à la personnalité d’Anna II. Elle manque

toutefois de l’autorité et de la présence de la

créatrice du rôle, qui officiait le soir, même si

celle-ci n’est pas encore très affûtée

physiquement. Pour son retour sur scène après une absence

de près d’une année, Zenaida Yanowsky

confère au personnage une variété

d’attitudes et donc de nuances avec une conviction que Kristen

McNally a pour sa part un peu de mal à restituer.

The Seven Deadly Sins

est donc à prendre pour ce qu’il est, une succession de

performances de danseurs émérites, en premier lieu celle

de Laura Morera, stupéfiante d’aisance, incarnant une

strip-teaseuse en talons aiguilles qui ne la gênent pas pour

faire des jetés à la hauteur de ses déhanchements

provocateurs. C’est également le cas du diaphane Edward

Watson, figure pâle de l’amoureux dans tout son clinquant,

qui a peaufiné son personnage de l’amant en

détresse - les rôles heureux ne lui conviennent pas et

tout semble avec lui conduire à la même inexorable fin, ce

qui le rend toujours éminemment sympathique.

Après quelque lutinage à trois en compagnie de Gary Avis,

Anna finalement lui échappe et c’est l’occasion de

montrer son art du drame, inégalé au Royal Ballet,

à l’aide notamment de quelques extensions bien

élégantes. Enfin un peu de danse! Thiago Soares, en homme

maléfique, est le seul autre changement de distribution entre la

matinée et la soirée et s’il semble mieux se

délecter de son rôle de patron du strip-club que Bennet

Gartside, c’est peut-être parce que celui-ci est

déjà tout à son Escamillo... Seven deadly sins?

La différence entre Mats Ek et Will Tuckett, ou entre Carmen et The Seven Deadly Sins,

se marque d’emblée par le poids que le

chorégraphe d’un Bizet un peu arrangé apporte aux

mouvements. Si Will Tuckett raconte simplement une histoire - un peu

désordonnée, sans véritable ligne

chorégraphique, mais avec un visuel tape à

l’œil -, Mats Ek fait du Mats Ek : une typologie

reconnaissable - gestes, cris, mouvements de groupe familiers du

chorégraphe se déclinent allégrement -, qui aide

à trouver ses marques. Lorsqu’il dérive vers les

gestes abstraits et le kitsch, il y a toujours un groupe de personnages

qui surgit pour mettre en oeuvre quelques mouvements plus classiques

qui recadrent l'ensemble - souvent des hommes en grands

jetés traversent la scène, de manière simple,

rapide, efficace.

Tamara Rojo et Thomas Whitehead dans Carmen, chor. Mats Ek

Au

regard du précédent ballet et de la faible Anna II,

Carmen apparaît comme la femme forte dans laquelle Tamara Rojo

glisse sa splendeur et sa malice. La Carmen

de Mats Ek ne roule pas les cigares, elle les fume !!! et Tamara Rojo

passe son temps à tirer sur l’objet (qui semble

dégoûter Viacheslas Samodurov) avec une joie immense,

courant elle aussi de bras en bras mais pas en victime, en gardant

toujours les commandes.

Les hommes ici sont faibles et les femmes dirigent. C’est la

surprenante Lauren Cuthbertson qui porte Thomas Whitehead, son

José, non le contraire, et les mouvements ne sont guère

attribués en fonction des genres, ce sont plutôt les

costumes qui désignent les sexes. Don José est donc un

pauvre garçon, tout de gris vêtu face aux couleurs fluo

des filles en robe et d’Escamillo, le matador doré. Mais

celui-ci n’est pas un toréador resplendissant, c’est

un bonbon absurde et ridicule, et Carmen lui tire le sexe tout

comme elle a arraché le cœur de José.

Les mouvements sont tendus, syncopés et caractérisent les

personnages. M est carrée et s’immisce là où

José ne l’attend pas, mais où il trouve très

logiquement sa place. Lorsqu’ils dansent ensemble, ils sont

synchrones, ils se ressemblent : la danse est tendue, sèche et

pleine d’arrière-pensées. Alors pourquoi

José est-il attiré par Carmen? Carmen brille de tous ses

feux, c’est la tentation, la faille, le doigt planté dans

la paume de la main qui fait mal et transforme Thomas Whitehead,

habitué des rôles torturés, en maniaque

sanguinaire. En face, Tamara Rojo n’est pas si insouciante, elle

sait faire pleuvoir les injures grossières (on sait que les

danseurs de Mats Ek parlent, voire hurlent, la vie n’est pas

simple!), exhale son hispanité et son humanité face

à la froideur de M, l’inquiétante non-rivale…

Avec DGV : Danse à Grande Vitesse,

on pénètre dans un autre univers où

l’imaginaire se laisse porter dans des vagabondages à

l’infini. A l’opposé de Mats Ek, Christopher

Wheeldon crée des œuvres dont l'art pour l’art est

la finalité. Chaque mouvement, chaque pose pourraient se

décomposer comme les images d’un film qu’on

n’a pas encore assemblé, mais qui au son de la musique de

Michael Nyman atteignent la fluidité du 25 images par seconde.

Dans des justaucorps minimalistes aux teintes sobres, les corps

disparaissent en silhouettes dans les tableaux, comme des touches

d’un pinceau très fin.

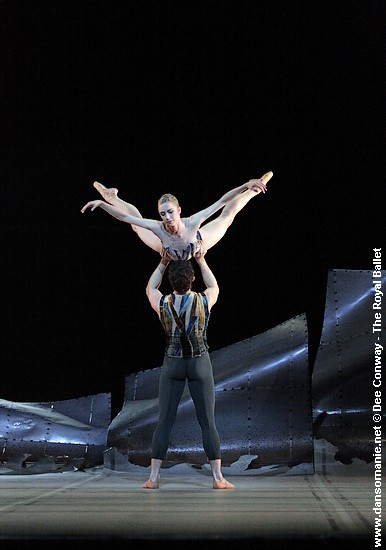

Nathalie Harrison et Garry Avis dans DGV, chor. Christopher Wheeldon

DGV,

créé en 2006, marquait une étape dans

l'œuvre de Christopher Wheeldon qui prend alors une ligne

directrice très précise et très reconnaissable.

Elle s’oriente vers une fascination pour des mouvements dans

l’espace et des constructions très architecturales de ses

chorégraphies de groupe. L’œuvre de Christopher

Wheeldon est une succession de scènes, comme si chaque attitude

pouvait se figer à jamais, et pourtant, tout

s’enchaîne et se lit dans une continuité

étonnante. Avec douze couples étirant leur grandeur sur

le plateau, DGV est une

œuvre monumentale, comme la musique de Michael Nyman jouée

merveilleusement par l’orchestre du Royal Ballet, comme le

décor de Jean Marc Puissant - une bordure de métal aux

pièces mal ajustées en fond de scène

d’où apparaissent ou s’enfuient de temps en temps

les danseurs -, monumental, sobre et surtout très efficace.

DGV,

inspiré par le TGV et surtout la MGV, la "Musique à

Grande Vitesse" de Michael Nyman, est justement

l’antithèse de la grande vitesse, même s’il

évoque des pertes de sensations et de notion du temps. La

chorégraphie, toute en nuances, réitère

constamment l’envol, la suspension, le décalage, comme le

ballon, et se décline autour de quatre couples principaux

virevoltant sur une incroyable musique obsessionnelle qui emporte tout

avec elle. Quatre couples esquissent des pistes, des humeurs et

des ambiances - le dynamisme, la lenteur, l’isolement… -

et interagissent de manière asynchrone. Des assemblages fugitifs

en fond de scène, derrière les parties basses du

décor, et des démultiplications de gestes rendent

les danseurs gigantesques, alors qu’ils sont presque à nu

dans l’immensité de la scène. Christopher Wheeldon

a le don, comme souvent les grands, de réaliser un art

d’une esthétique sophistiquée dans un minimalisme

surréel.

Maraxan © 2009,

Dansomanie

The Seven Deadly Sins

Musique : Kurt Weill

Chorégraphie : Will Tuckett

Anna I : Martha Wainwright

Anna II : Kristen McNally (matinée) / Zenaida Yanovsky (soirée)

Strip club owner : Bennet Gartside (matinée )/ Thiago Soares (soirée)

Stripper : Laura Morera

Motel Man : José Martin

Director : Gary Avis

Fernando : Edward Watson

Edward : Eric Underwood

Carmen

Musique : Rodion Chédrine d'après Georges Bizet

Chorégraphie : Mats Ek

Carmen : Tamara Rojo

José : Thomas Whitehead

Escamillo : Bennet Gartside

M : Lauren Cuthbertson

The Gypsy : Jonathan Howells (matinée) / Brian Maloney (soirée)

The Officer : Viacheslav Samodurov

DGV : Danse à Grande Vitesse

Musique : Michael Nyman

Chorégraphie : Christopher Wheeldon

Avec :

Cindy Jourdain – Ryochi Hirano

Laura Morera – Steven McRae

Melissa Hamilton – Rupert Pennefather

Mara Galeazzi – Sergei Polunin

(Matinée)

Lauren Cuthbertson- Eric Underwood

Leanne Benjamin – Edward Watson

Nathalie Harrison – Gary Avis

Mara Galeazzi – Sergei Polunin

(Soirée)

The Royal Ballet

Orchestra of The Royal Opera House, Covent Garden

Dir. Daniel Capps

Samedi 31 janvier

2009, Royal Opera House, Londres

|

|

|