|

|

|

|

|

Ballet National du Rhin (Mulhouse - Strasbourg - Colmar)

09 novembre

2008 : Des Ordres / Désordres, au Théâtre Municipal de Strasbourg

Une

valse à trois temps…toujours les mêmes et pourtant

si différents, si singuliers. Cette année, Bertrand

d’At, directeur de la danse du Ballet du Rhin, a choisi comme

incipit de nous dévoiler un triptyque de

chorégraphes contemporains dont le travail s’inscrit

parfaitement dans cette nouvelle mouvance à laquelle le Ballet

du Rhin aspire. Ce spectacle intitulé Des Ordres / Désordres est composé de trois pièces (Retour à Dogville - Immanence - Flockwork)

qui plongent le spectateur dans un univers parfois

théâtralisé composé de mouvance, de langage

gestuel, et d’une recherche de la pureté absolue du

mouvement où le langage du corps reprend tout son sens.

Dans Retour à Dogville,

Hervé Maigret nous propose une relecture chorégraphique

du très surprenant opus cinématographique de Lars von

Trier, Dogville. Ce jeune

chorégraphe, accompagné de ses collaborateurs Nathalie

Licastro et Stéphane Bourgeois avec lesquels il a

travaillé de nombreuses années au Centre

Chorégraphique de Nantes et fondé sa compagnie nc25,

tente de recréer par le biais de l’art

chorégraphique l’atmosphère très

particulière du film. Le ballet est une succession de

scènes de la vie quotidienne dans les années 1960,

au sein d‘un village perdu aux confins des Etats-Unis vivant en

complète autarcie et relié au monde au moyen d’un

transistor. Le décor disposé en arc de cercle

évoque des tranches de vie, des espaces intérieurs, et

représente successivement une salle de cinéma, une salle

à manger, une salle de classe, une épicerie, un bar, une

cuisine, une chambre à coucher dont les murs sont réels

pour les acteurs et fictifs pour les spectateurs, offrant à

ceux-ci, au moyen de la disposition panoramique, la possibilité

de laisser errer le regard à leur gré. Ce

kaléidoscope est pourtant rythmé par un fil conducteur

qui est l’apparition du premier personnage, le balayeur : sous

l’influence du transistor, il actionne la cloche au centre de la

scène et là, commence la plongée dans

l’inconscient, dans une sorte de quatrième dimension. La

cloche sonne le glas, et l’on bascule alors dans un univers

obscur de rêve où tout est possible, même le pire.

Jonathan Freches et Virginie Bigois dans Retour à Dogville (chor. Hervé Maigret)

Le

spectateur assiste alors à la mise en place d’une

étrange dualité : d’un côté, on a un

couple en crise qui se dispute et de l’autre côté,

un couple d’amoureux qui n’aura de cesse de s’enlacer

et de s’embrasser tout au long du ballet. La scénographie

du ballet fait alterner, par une savante alchimie, une danse

théâtralisée et une focalisation - un plan

rapproché sur un groupe de protagonistes -, notamment au moyen

des éclairages. L’expression «mettre en

lumière» prend ici tout son sens. Chaque groupe de

danseurs semble vaquer à ses occupations sans porter

intérêt de ce qui peut se passer autour de lui,

jusqu’au moment où Miss Grey, actionnant la cloche

à son tour lors de son très sensuel solo, réveille

les autres danseurs qui la rejoignent et l’accompagnent dans une

aliénation collective, une danse de Sabbat

matérialisée par des mouvements robotisés et

stéréotypés. La conséquence de ce retour

des hommes à l’état primitif sera le viol de Miss

Grey. La tension atteint alors son paroxysme, on bascule dans le

«désordre», dans l’irréparable.

Malgré ce qui se passe sous leurs yeux, les autres protagonistes

continuent leurs activités dans un décor à peine

éclairé, comme pour matérialiser leur

indifférence. Puis la cloche retentit à nouveau, comme

pour espérer un retour à la normale. La

frénésie est passée, mais peut-on en sortir

indemne? Les parties dansées sont sublimées par le

très bon jeu de scène, notamment lors du pas de deux

adultérin entre le mari et l’institutrice qui rompt le

cours du ballet et est d’une sensualité exacerbée.

Cette délicieuse parenthèse faite dans un presque silence

évoque toujours et encore cette échappée de la

conscience humaine, cet espoir d’un au-delà meilleur,

différent, comme ce puzzle musical qui compose la musique du

ballet et dont le transistor est l’objet sacralisé. On

soulignera la très belle interprétation d’Emilie

Krieger dont les talents de danseuse sont à l’égal

de ses talents de comédienne.

Le second ballet, Immanence, est une création d’Andonis Foniadakis. Il a lui aussi créé sa propre compagnie, intitulée Apotosoma,

après avoir travaillé avec Béjart et Teshigawara,

et développe une danse essentiellement dirigée vers la

recherche du geste parfait, du geste pur. Par conséquent, il

propose un ballet difficile où la virtuosité des danseurs

est une réalité incontestable. Dans un premier temps, la

chorégraphie présente un seul danseur accompagné

par une musique composée de longs moments de silence. Il est

ensuite rejoint par deux autres danseurs et finalement par trois

danseuses. Le ballet est une succession de mouvements d’une

fluidité extrême, avec une gestuelle langoureuse qui

dépasse les limites du corps et des membres pour atteindre un

infini. On entre dans un univers d’abstraction absolue où

les mots sont insensés, inutiles. Comment expliciter

l’inexplicable, le sensationnel?

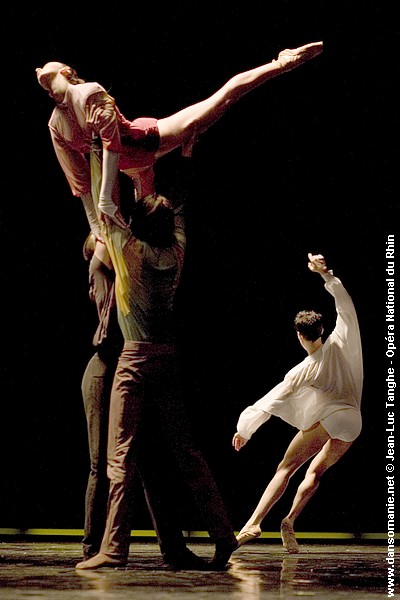

Immanence (chor. Andonis Foniadakis)

On se

retrouve à la genèse du mouvement, à la

quintessence de toute création. Y a-t-il quelque chose à

comprendre alors? Le décor - un simple éclairage qui

souligne par contraste l’obscurité de la scène - et

les costumes épurés nous laissent dans

l’expectative. Dans les méandres de l’inconscient,

de l’animalité, les mouvements deviennent des

impulsions électriques qui ne s’apaisent qu’une fois

les corps réunis dans les différents pas de deux. Lorsque

le rythme du ballet ralentit, le geste se décompose avec une

langueur délibérée, en opposition avec une musique

conceptuelle à la limite de l’audible. Tout au long du

ballet la scansion du mouvement est en parfaite opposition avec la

musique. En définitive, Immanence est une manifestation de la

pensée à travers la perfection gestuelle.

Le dernier ballet, Flockwork,

d’Alexander Ekman, est quant à lui une parenthèse

humoristique où la danse est à la fois le moteur et

l’accessoire de la pièce. Inspiré par Mats Ek et

Jiri Kylian, ce chorégraphe a d’abord créé Flockwork

pour le Nederlands Dans Theater II en 2006. Lorsque Bertrand d’At

l’a invité à travailler avec le Ballet du Rhin, il

a décidé de retravailler son ballet en

réactualisant les différentes données symboliques

enrichies par la personnalité des danseurs du Ballet du Rhin. La

scénographie est composée d’un jeu d’ombres

et de lumières, où le noir et le blanc aussi bien dans

les décors que dans les costumes participent à la

sobriété de l’ensemble et se révèlent

d’une efficacité hors norme.

Flockwork (chor. Alexander Erkman)

Dire que la danse en est l’élément moteur serait

mentir, car c’est avant tout une mise en scène, une

savante alchimie au sein d’un univers dans lequel le spectateur

adhère sans conteste dès l’ouverture du ballet. Le

caractère burlesque est relevé à la fois par le

comique de situation, par l’incongruité des décors

et par le jeu des interprètes qui, tout en étant

d’une jeunesse remarquée, en devient remarquable par la

qualité de leur appropriation de la pièce. Le public

bascule du statut de spectateur à celui d’acteur, lorsque

les danseurs l’apostrophent, le considèrent et

l’intègrent à l’action. Les jeux de

lumière, ceux des «dans’acteurs», et ceux des

décors participent à cette communion qui, malgré

l’omniprésence de l’opposition noir/blanc,

opère une fusion où les corps mélangés se

font objet de décor. Les corps-décors décorent,

jouent avec les éléments de décor,

entraînant le spectateur dans un tourbillon final qui

surenchérit par l’ajout d’un ultime

élément : l’image. De la chorégraphie

initiale naît une graphie ultime et innovante des corps dans

l’espace. Tout concourt à faire de cette pièce un

bijou inestimable où le spectateur prend

énormément de plaisir. On retrouve également une

caractéristique, chère à Bertrand d’At, qui

est de faire des danseurs des machinistes, des acteurs à part

entière de la scénographie : on se souvient notamment de

son Roméo et Juliette ou de son Mandarin Merveilleux

où les danseurs interagissent sur les éléments de

décor. Ce ballet exprime la parfaite corrélation entre

plusieurs arts visuels, formant ainsi une pièce

équilibrée et très plaisante qui a

enchanté le public. Cette pièce clôture un

triptyque de très grande facture. L’interprétation

à la fois dansée et jouée des artistes a

été saisissante de qualité et le choix de Bertrand

d’At de réunir trois pièces si divergentes, mais

motivées par la seule notion de plaisir à partager avec

le spectateur, est une réussite.

Isabelle Schermesser © 2008,

Dansomanie

Retour à Dogville

Chorégraphie : Hervé Maigret

Assisté de Nathalie Licastro, Stéphane Bourgeois, Didier Merle

Conception sonore : Jérémie Morizeau

Scénographie : Cyrille Bretaud

Costumes : Hervé Maigret, Cyrille Bretaud

Lumières : Nathalie Ringeisen

Immanence

Chorégraphie : Andonis Foniadakis

Assisté de Claude Agrafeil

Musique : Julien Tarride

Costumes : Andonis Foniadakis

Assisté de Marion Schmid

Lumières : Nathalie Ringeisen

Flockwork

Chorégraphie, décors, vidéo musique et conception sonore : Alexander Ekman

Assistantes à la chorégraphie : Claude Agrafeil, Célia Amade

Costumes : Alexander Ekman, Joke Visser

Lumières : Tom Visser

Ballet de l’Opéra national du Rhin

Théâtre Municipal de Strasbourg

Dimanche 09 novembre 2008, 15h00

|

|

|