|

|

|

|

|

Royal Ballet (Londres)

14 novembre

2008 : Voluntaries, The Lesson et Infra, au Royal Opera House

Avant le marathon de décembre et son incontournable Casse-noisette,

le Royal Ballet présente actuellement pour cinq soirées

une nouvelle triple affiche avec une création de son

chorégraphe résident, Wayne McGregor, qui, depuis sa

nomination, avait surtout produit ailleurs… Pour accompagner cet

opus, la compagnie a choisi de remettre sur la scène Voluntaries (1973) de Glen Tetley et, afin de contraster sans doute, The Lesson (1963) de Flemming Flindt, inspiré de la pièce d’Eugène Ionesco.

La Leçon

est un ballet difficile à insérer dans un programme et,

coincé entre deux longs entractes, il fait fonction de grande

pause qui permet de s’aérer du caractère

obsessionnel des deux autres pièces. Ce n’est pas

qu’on se détend avec le ballet de Flemming Flindt, car,

dès l’apparition décalée d’Edward

Watson, la tension monte. Il réalise en quelque vingt minutes,

une phénoménale composition, arrachant les rires

dès son arrivée ; d’abord agité de tics, il

plonge dans l’angoisse au fur et à mesure de son escalade

vers la folie meurtrière. Son visage émacié, ses

cheveux rebelles, son regard perçant conviennent parfaitement

à ce rôle de psychotique ; la manière dont il

écrase la scène de sa présence est conforme

à ses talents d’acteur maintes fois loués dans ce

type de rôle. Il sait à la fois rendre l’aspect

névrotique du personnage, mais aussi l’inscrire dans un

esprit d’humour noir qui ne franchit jamais les limites du drame.

Un grand travail d’acteur, soutenu par l’excellente

Elizabeth McGorian en pianiste tout aussi névrosée et

très présente. Les deux éclipsent un peu la jeune

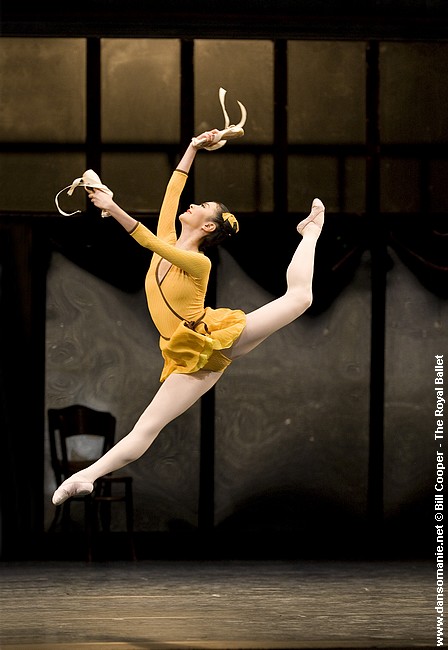

Yuhui Choe, tendre victime moins poison que certaines autres

interprétes du rôle. De la danse "pure", il y en a peu

pour servir l’aura des interprètes, des explosions du

professeur soulignant quand même l’élévation

du danseur, et la maîtrise de Yuhui Choe qui lui permet de rendre

les passages les plus torturés où le professeur la

martyrise de manière assez spectaculaire. C’est un peu

cette tension entre le jeu de l’acteur et tout ce qui n’est

pas habituel dans le ballet classique qui fait le charme de cette

œuvre qui a le bon goût de ne pas être longue

ou redondante.

Yuhui Choe (l'Elève) dans The Lesson (chor. Flemming Flindt)

Il y a maints points communs entre les deux autres ballets qui figurent au programme. Voluntaries, de Glen Tetley, ouvrait la soirée de manière très solennelle, sur le Concerto pour orgue

en sol mineur de Francis Poulenc. L’ouvrage aspire à une

certaine plastique, magnifiée notamment par des costumes simples

mais saisissants : des justaucorps en lycra blanc parsemés de

pois multicolores sur le haut du corps ou les jambes dans un cas, des

tee-shirts et des slips tricolores, noirs, gris ou blancs (seule Lauren

Cuthbertson porte une jupette et Eric Underwood, torse nu, un pantalon)

dans l’autre. Cette mise en valeur des corps des danseurs aux

lignes ascétiques tourne vers une certaine androgynie qui, mise

à part les nombreux portés (à la russe dans Voluntaries, au niveau de la taille, et d’ailleurs plutôt manipulations, dans Infra)

se retrouve dans une chorégraphie plutôt

athlétique, même si les filles ont des pointes dans les

deux œuvres. Les lignes effilées font alors partie

intégrante de la chorégraphie de Glen Tetley qui utilise

largement ces corps pour créer des dessins dans l’espace.

Les pas de deux sont très divers et les couples sont aussi bien

mixtes, féminins ou masculins. La répétition est

aussi de mise, comme une obsession de la perfection du geste, comme un

écho à la musique également. Evidemment, Max

Richter n’est pas Francis Poulenc mais l'ambiance est tout aussi

morose. On retrouve chez Wayne McGregor ce goût pour le

mélange des musiques électroniques, très avant

garde, et le classique pur, qui s’exhale dans la composition de Max

Richter, des sons un peu venus d’ailleurs à la Mogwai,

quelquefois mêlés à des bruits de voix, des

saturations très «noisy» avant de reprendre le

rythme des violons et violoncelles, le Max Richter Quintet assurant la

représentation.

Le décor est également minimaliste, un cercle en relief

au style pointilliste pastel rappelant la tenue des danseurs dans Voluntaries,

une fine projection de dessins de personnages marchant au-dessus des

danseurs dans Infra, composition minimaliste de l’artiste Julian

Opie. Il y a aussi cette scénographie très poussée

qui vit à côté de la chorégraphie comme un

élément déterminant du visuel. Dans les deux

oeuvres, on construit des lignes, on organise l’espace par des

placements et des poses sur scène très

déterminantes dans la réussite esthétique de ces

ballets abstraits. Si Voluntaries

construit une géométrie par addition des corps, Infra

porte la marque des contorsions d’une chorégraphie

où un seul corps suffit et plusieurs donnent le tournis. La

principale différence se situe au point de vue du vocabulaire

chorégraphique, même si, là encore, Glen Tetley

s’inscrit dans son époque comme Wayne McGregor dans la

sienne.

Sergeï Polunin dans Voluntaries (chor. Glen Tetley)

Voluntaries

est une ode aux portés et aux arabesques, aux pirouettes et aux

grands jetés dont l’agencement semble uniquement

préoccuper le chorégraphe. Les entrées de groupes

sont souvent fracassantes et spectaculaires. Celles des couples plus

douces et discrètes. Federico Bonnelli et Leanne Benjamin font

à nouveau cause commune en alternance avec un trio, formé de Mara

Galeazzi, Sergei Polunin et Thiago Soares, tous très en verve. Les

deux premiers, souvent seuls, se déplacent lentement dans

l’espace, comme pour y laisser des marques invisibles - les jambes

de Leanne Benjamin développant de multiples arabesques -, qui les

conduisent vers un retour au centre récurrent, devant le rond

gigantesque qui constitue l’unique décor du ballet. Les

tableaux sont rythmés par les différents groupes de

danseurs et par les variations de lumière, mais la

chorégraphie reste assez similaire et la musique de Francis

Poulenc a du mal à maintenir l’attention.

Chez Wayne McGregor, l’utilisation de la répétition

est tout autre car elle se fond dans la musique, elle-même

répétitive, voire obsessionnelle. Elle est un écho

aux mouvements du corps électrisés typiques du

chorégraphe et qui sont presque per se son unique moyen

d’expression. Avec Infra,

Wayne McGregor apporte une pierre décisive à son style

chorégraphique si particulier dont il instaure

définitivement un vocabulaire que l’on retrouve de ballet

en ballet. Si le chorégraphe a souvent dans la construction de

ses oeuvres un propos très précis, celui-ci n’est

pas toujours lisible dans les mouvements proposés par les

danseurs. Dans Infra,

contrairement à ses précédents opus, il

s’affranchit du geste pur pour dire quelque chose de

manière pas très évidente, mais qui le distingue

de Qualia ou Chroma, ou encore de Genus et d'Entity, plus récents.

Eric Underwood et Melissa Hamilton dans Infra (chor. Wayne McGregor)

Le ballet s’ouvre sur Edward Watson, égérie du chorégraphe, danseur au corps «mcgregorien»

par essence, dont les mouvements de tête de dos montrent

qu’il observe et réfléchit. Ce thème est

repris notamment lors d’un long passage où il se confronte

à lui même, réitère des gestes, presque de

mime, compulsifs vers la fin du ballet, alors que Leanne Benjamin et

Mara Galeazzi dansent en duo sur le devant de la scène. On peut

voir à travers les couples qui se forment et se

déforment l’écho de ces personnages qui marchent

au-dessus de la scène, des rencontres qui commencent ou se

terminent : Ricardo Cervera et Lauren Cuthbertson devisant au milieu de

la scène, en visible désaccord, puis se tenant par la

main, Edward Watson passant de Leanne Benjamin à Marianela

Nuñez, paroxysme du couple androgyne, où la silhouette

diaphane d’Edward Watson se confond avec celle de

l’athlétique danseuse. Un passage très

structuré voit les six couples du ballet prendre place tour à

tour dans des rectangles blancs dessinés sur scène

pour une chorégraphie endiablée, asynchrone et

terriblement envoûtante. Lorsque l’écran

s’éteint, la scène se remplit de personnages qui

semblent en être descendus, des gens habillés en civil

traversent la scène comme les bonshommes de Julian Opie

précédemment, emmenant avec eux les danseurs.

Avec Infra, Wayne McGregor

ouvre une porte vers une autre dimension de son œuvre, tout en

établissant concrètement un vocabulaire qu’il est

sans doute le seul à pouvoir utiliser de la sorte. Il construit

en tout cas une œuvre qui, portée par le Royal Ballet mais

s’étendant maintenant au-delà de la compagnie, prend

forme et marquera distinctement ces années.

Maraxan © 2008,

Dansomanie

Voluntaries

Chorégraphie : Glen Tetley

Leanne Benjamin, Federico Bonelli

Mara Galeazzi, Sergei Polunin, Thiago Soares

Helen Crawford, Melissa Hamilton, Hiraku Kobayashi, Emma Maguire, Sian Murphy, Samantha Raine

Ryochi Hirano, Kenta Kura, Brian Maloney, Ernst Meisner, Johannes Stepanek, Thomas Whitehead

The Lesson

Chorégraphie : Flemming Flindt

The Teacher : Edward Watson

The Pupil : Yuhui Choe

The Pianist : Elizabeth McGorian

Infra

Chorégraphie : Wayne McGregor

Leanne Benjamin, Yuhui Choe, Lauren Cuthbertson, Mara Galeazzi, Melissa Hamilton, Marianela Nuñez

Ricardo Cervera, Ryochi Hirano, Paul Kay, Eric Underwood, Jonathan Watkins, Edward Watson

|

|

|