|

|

|

|

|

Ballet du Capitole de Toulouse

01 novembre 2008 : Coppélia au Théâtre du Capitole de Toulouse

Le Ballet du Capitole a ouvert sa saison 2008-2009 par une reprise très attendue de Coppélia, présentée au Théâtre du Capitole de Toulouse les 30, 31 octobre et 1er novembre derniers.

Spectacle brillant placé à mi-chemin entre rêve et

réalité, cette nouvelle chorégraphie du ballet,

réalisée par Nanette Glushak d’après la

version du chorégraphe cubain Enrique Martinez -

créée à l’Académie de Musique de

Brooklyn le 24 décembre 1968 et restée longtemps au

répertoire de l’American Ballet de New York - avait

été présentée pour la première fois

par le Ballet du Capitole, à Toulouse, le 16 mai 1997. Pour ce

qui est de l’actuelle reprise, Nanette Glushak associée

à Michel Rahn avait souhaité mettre davantage en valeur

le corps de ballet et renouveler le langage chorégraphique dans

le sens d’une plus grande exigence technique : elle a pleinement

atteint les objectifs qu’elle s’était fixé,

offrant au public toulousain quatre représentations de

très grande qualité.

Evelyne Spagnol (Swanilda) - Breno Bittencourt (Franz)

Depuis la première de Coppélia

le 25 mai 1870 au Théâtre Impérial de

l’Opéra, salle Le Peletier, jusqu’à nos

jours, en passant par sa reconstitution par Pierre Lacotte le 18

décembre 1993 au Palais Garnier, le célèbre

ballet n’a pratiquement connu aucune rupture dans la

continuité de sa transmission. Toutefois, depuis quelques

années, la beauté de la musique de Delibes, la

qualité littéraire du conte d’Hoffmann,

L’Homme au sable, le charme du livret de Charles Nuitter et

Arthur Saint-Léon et l’exceptionnelle invention

chorégraphique d’Arthur Saint-Léon, sur lesquels il

se fonde, ont suscité de très nombreuses relectures de

l’œuvre. Certains chorégraphes contemporains ont mis

à jour et développé des thématiques

sous-jacentes à l’intrigue (mythe de Pygmalion, par Roland

Petit, à Marseille en 1975, image de la poupée Barbie,

par Maguy Marin, à Lyon en 1993), modifié de

manière significative la structure de l’œuvre

et accentué sa dimension fantastique (création

d’un rôle fascinant d’étoile, pour un

Coppélius maléfique, par Patrice Bart, au Palais Garnier

en 1996), plus simplement transposé l’œuvre

dans un tout autre contexte que celui du livret d’origine (une

petite ville des États-Unis animée par des

«marines», au début des années cinquante, par

Charles Jude à Bordeaux en 1999) ou encore, très

récemment, au début de 2008, opté pour un parti

pris de fantaisie tonique (tel Jo Strømgren avec le Ballet de

l’Opéra national du Rhin à Strasbourg, ) ou de

fantaisie débridée (tel Cisco Aznar avec le Ballet du

Grand Théâtre de Genève, à Paris au

Théâtre national de Chaillot, et à Lyon).

La chorégraphie d’Enrique Martinez,

remaniée par Nanette Glushak et Michel Rahn, n’est pas,

quant à elle, de cette veine audacieuse ou iconoclaste. Elle

peut être qualifiée de classique et de conforme à

la tradition, dans la mesure où l’argument n’a pas

été modifié, où danse et pantomime

s’équilibrent, où le caractère expressif du

pas de deux et des variations est contrebalancé par la

vivacité et la couleur des ensembles et où les danses de

caractère sont traitées avec le relief saisissant

qu’elles exigent. L’originalité de la

création du chorégraphe cubain réside dans

une vision sereine et optimiste de l’œuvre, devenue, sous

sa signature, une amusante comédie, teintée

d’esprit populaire, marquée

d’étrangeté mais dénuée de toute

implication dramatique ou fantastique -, en quelque sorte un hymne

radieux à la jeunesse et à la vie.

Pascale Saurel dans la Mazurka

La

structure du ballet, dans la version Martinez, est en trois actes.

Après le prélude introductif confié à

l’orchestre, l’Acte I présentait successivement la Valse, la Mazurka, la Ballade de l’Épi, le Thème slave varié, la Czardas

et le Final. On a pu regretter que les danses n’aient pas

toujours été données dans leur

intégralité : ainsi, le public a-t-il été

privé de la quatrième variation pour clarinette soliste

du Thème slave et

n’a pu de ce fait apprécier cette musique

pénétrante, de caractère alangui, sur laquelle se

développe habituellement un magnifique solo où Franz,

déjà amoureux, exprime la fascination et l’attrait

qu’exerce sur lui la poupée Coppélia, assise

immobile à la fenêtre de la maison de vieux magicien.

Après l’entracte symphonique, l’acte II se composait

de la Musique des automates, de la Chanson à boire, de la Valse de la Poupée, du Boléro, de la Gigue

et des diverses scènes qui précèdent ou suivent

ces pages célèbres. Quant au IIIème acte, il

reprenait presque intégralement le IIIème acte

d’origine [dont on se souvient qu’il avait

été imaginé par Delibes, en conclusion à

son œuvre, comme un somptueux spectacle de noce paysanne

où les villageois figuraient des allégories des travaux

et des jours, mais auquel le compositeur avait dû rapidement

renoncer, car ce divertissement avait été jugé

trop long et surtout dépourvu de ressort dramatique], faisant se

succéder la Fête de la Cloche, la Danse des Heures, la Variation de l’Aube (ou l’Aurore), la Variation de la Prière, le grand Pas de deux (ou la Paix), la Danse de la Guerre (ou La Discorde et la Guerre), une variation - interpolée - de Franz, la variation de Swanilda et enfin le Final.

Pour les quatre représentations du ballet, deux distributions

avaient été prévues. Malheureusement, dans la

première distribution, le public toulousain ne put revoir en

Swanilda la première soliste Maria Gutierrez à laquelle

il est très attaché. Malencontreusement blessée

dans un accident de la circulation, elle dut être

remplacée. De plus, dans la seconde distribution, la

demi-soliste Maria Lucia Segalin, malheureusement blessée au

pied, ne put, elle non plus, être distribuée en Swanilda.

Ces circonstances fâcheuses ont malgré tout connu une

issue favorable puisqu’Evelyne Spagnol a pu sauver la situation,

assumant à elle seule le rôle de Swanilda dans les quatre

représentations. Les spectateurs ont ainsi pu retrouver celle

qui avait été première soliste à Toulouse

jusqu’en 2002 et qui vient de quitter le Ballet de Zurich. Elle

s’est montrée une artiste d’une très grande

sûreté technique, endurante et engagée, aussi

souveraine dans le Pas de deux du III, que précise dans la Valse de la poupée ou brillante dans le Boléro et la Gigue

du II. Son mime avait beaucoup de vivacité et elle campait une

Swanilda pleine de détermination. Elle fit aussi merveille dans

les déboulés du Final.

Breno Bittencourt, premier soliste, était Franz dans la

première distribution. Sa maîtrise technique prodigieuse

a, une nouvelle fois, ravi le public. Il campait un Franz plein de

vitalité, visiblement séducteur et plutôt

décidé à en découdre avec Coppélius.

Son élévation est étonnante. Ses tours en

l’air (dont un, quatre) et ses grands jetés furent

impressionnants, en particulier dans l’avant-dernière

variation du Thème slave et dans la Variation interpolée

du III. Il formait avec Evelyne Spagnol un couple

équilibré, complice dans la Ballade de

l’Épi. Il fut aussi, dans la Czardas, le partenaire

fougueux de Gaëlle Riou, danseuse au talent prometteur à

qui était également confiée la Variation de

l’Aube.

Breno Bittencourt (Franz) - Evelyne Spagnol (Swanilda)

Kazbek Akhmedyarov, premier soliste nouvellement engagé au

Ballet du Capitole, était Franz dans la deuxième

distribution. Merveilleusement doué, le jeune Kazakh

s’est fait remarquer autant par sa technique impeccable que par

son expression inspirée et sensible. Il campait un Franz

juvénile, aimant s’amuser, quelque peu naïf,

tantôt amoureux ou volage, tantôt viril mais sans

agressivité. Son mime fut poétique (en particulier dans

le I), et l’on pouvait lire, dans ses entrechats et ses

brisés volés, la joie désinvolte de Franz au

début de l’action. Il vola littéralement au dessus

de l’établi de Coppélius (dans le II) et se montra

d’une virtuosité spectaculaire dans le tour de force

conclusif de la Variation interpolée du III. Il fut aussi

le partenaire énergique de Paola Pagano dans le couple soliste

de la Czardas de la deuxième distribution.

Michel Rahn, chorégraphe, professeur et assistant-directeur du

Ballet du Capitole, était un Coppélius extraordinaire.

Son mime complexe et très fouillé rendait compte de

toutes les facettes du personnage, tour à tour vieillard fragile

et pitoyable, être ridicule, fantasque, en butte aux moqueries et

aux méchancetés de la jeunesse, inventeur

impénitent amoureux de sa créature, bafoué,

jaloux, dupé et trouvant pour finir une consolation dans

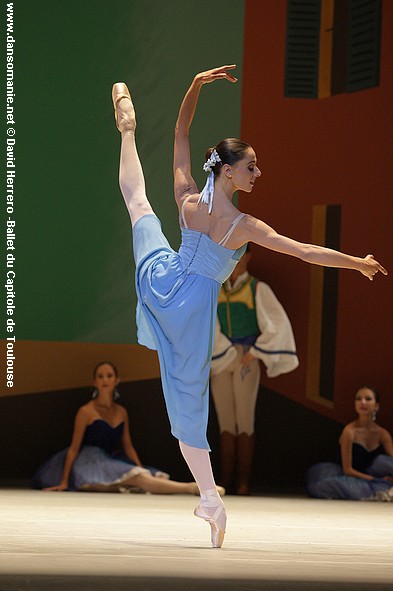

l’argent qu’on lui donne… Paola Pagano,

première soliste, dansait la Variation de la Prière.

Très grande, vêtue d’une vaporeuse robe bleu

ciel, l’artiste a impressionné et ému par sa

concentration. La noblesse de ses ports de bras suscitait

l’admiration.

Magali Guerry, soliste, dansait la Variation de l’Aube

dans la deuxième distribution. Elle charma par la

légèreté et la vivacité raffinées de

sa prestation. Coppélia, la poupée immobile,

habillée d’une robe rouge ou dénudée en

maillot blanc, était remarquablement incarnée par Sonia

Le Puil, jeune danseuse encore étudiante dans une école

de l’agglomération toulousaine et servie par un physique

des plus agréables. Les Amis de Franz, bons vivants, et les

Amies de Swanilda, malicieuses ou effrayées, faisaient montre de

belles qualités techniques et d’un réel engagement.

Paola Pagano dans la Variation de la Prière

Les

Automates du II étaient incarnés par six artistes pleins

d’entrain et de fantaisie appartenant au corps de ballet,

différents d’une distribution à l’autre. Leur

intervention dynamique sur la Musique des Automates était

cependant de courte durée puisqu’Evelyne Spagnol (en

Swanilda substituée à Coppélia) dansait

elle-même, déguisée, le Boléro de l’Espagnole puis la Gigue

de l’Écossaise. Ce fut enfin un réel plaisir de

voir les ensembles bien réglés du III, la nature

poétique de la Danse des Heures contrastant avec le caractère belliqueux de la Danse de la Guerre.

Dans cette production, on pouvait admirer les ravissants

costumes dessinés par Bruno Schwengl. Inspirés du

folklore, les costumes nationaux étaient d’un blanc

éclatant rehaussé de rouge, de vert et aussi de

jaune. Les tutus longs portés par les Heures nocturnes

étaient d’un bleu nuit scintillant, d’un très

bel effet. Les décors réalisés eux aussi par le

décorateur autrichien, très réussis,

évoquaient successivement la place du marché d’une

petite ville de Galicie, l’atelier de Coppélius et une

vaste esplanade de cette petite ville. Dans son travail, Bruno Swengl a

eu recours à l’illusion plaisante du décor dans le

décor et a utilisé de belles images

stylisées et symboliques de l’Horloge et de la Cloche. Les

lumières d’Allain Vincent étaient vives dans le I,

claires dans le III, sombres et mystérieuses dans le II,

accompagnant parfois d’un éclat blafard le personnage

fantasque de Coppélius.

Une formation orchestrale composée de musiciens appartenant

à l’Orchestre national du Capitole de Toulouse et de

musiciens extérieurs (puisque la phalange toulousaine

était en tournée), placés sous la baguette

précise et vigoureuse du chef mexicain Enrique

Carreón-Robledo, a magnifiquement servi la partition de Delibes,

lui restituant ses rythmes variés, ses couleurs instrumentales

contrastées, son élégance et son humour. Le tempo

était en général rapide, même dans les pages

purement symphoniques (Prélude, Entracte) et,

nécessité chorégraphique oblige,

laissait très peu de place aux effets de rubato qui

contribuent d’ordinaire à accentuer le «charme

slave» de cette musique de ballet. Une mention

particulière doit être adressée à Blagoja

Dimchevski, violon solo, qui a conféré à la Ballade de l’Épi

un caractère de simplicité émouvante,

à Charlotte Bletton et Cécile Robillard,

flûte et flûte piccolo, à Joseph-Marie Fillatreau,

Florent Tisseyre et Gilles Rancitelli, percussions, qui, par leur

habileté virtuose, ont donné à de nombreux

passages de l’œuvre et en particulier à la Musique

des Automates et à la Valse des Heures, une poésie et un

éclat incomparables.

Evelyne Spagnol (Swanilda)

Cécile Tarot © 2008,

Dansomanie

Coppélia

Chorégraphie : Enrique Martinez, adaptée par Nanette Glushak et Michel Rahn

Musique : Léo Delibes

Décors & costumes : Bruno Schwengl

Eclairages : Allain Vincent

Swanilda : Evelyne Spagnol (matinée / soirée)

Franz : Kazbek Akhmedyarov (matinée) / Breno Bittencourt (soirée)

Coppélius : Minh Pham (matinée) / Michel Rahn (soirée)

Coppélia : Sonia Le Puil (matinée / soirée)

La Poupée chinoise : Vladimir Bannikov (matinée) / Frédérik Sellier (soirée)

La Poupée arabe : Guillaume Ferran (matinée) / Fabien Cicoletta (soirée)

L'Arlequin : Raphaël Paratte (matinée) / Hugo Mbeng (soirée)

L'Espagnole : Darya Kojevnikova (matinée) / Leire Cabrera (soirée)

L'Ecossaise : Estelle Fournier (matinée) / Ina Lesnakowski (soirée)

Le Prêtre : Patrick Segot (matinée / soirée)

Variation de l'Aube : Magali Guerry (matinée) / Gaëlle Riou (soirée)

Variation de la Prière : Lucille Robert (matinée) / Paola Pagano (soirée)

Mazurka : Nuria Arteaga - Raphaël Paratte (matinée) / Pascale Saurel - Davit Galstyan (soirée)

Czardas : Paola Pagano - Kazbek Akhmedyarov (matinée) / Gaëlle Riou - Breno Bittencourt (soirée)

Danse des Heures : Nuria Arteaga

Danse de la Guerre : Vladimir Bannikov

Ballet du Capitole de Toulouse

Orchestre du Capitole de Toulouse

Direction musicale : Enrique Carreon-Robledo

Samedi 1er novembre 2008, 15h00 (matinée) et 20h00 (soirée), Théâtre du Capitole, Toulouse

|

|

|