|

|

|

|

|

English National Ballet

Du 02 au 05 juillet

2008 : Festival Ballet au Royal Festival Hall

Festival Ballet

fêtait le retour de l’English National Ballet au Royal

Festival Hall qui lui fut jadis associé lorsque la compagnie s’appelait encore

London Festival Ballet. Cette triple affiche pariait sur la diversité avec,

pour débuter, A Million Kisses to my Skin, une chorégraphie de David

Dawson dynamique et jouissive, très moderne tout en utilisant un vocabulaire

classique dépouillé et régénéré dans une construction étourdissante sur le Concerto

n°1 pour clavier et orchestre en ré mineur, puis, un opus plus lent et plus

sombre de Wayne Eagling - des impressions et sentiments retenus sur les Rückert

Lieder de Gustav Mahler chantés par Elizabeth Sikora -, et, pour terminer,

l’hommage à l’académisme avec Etudes d’Harald Lander, l’une des

signatures de la compagnie.

Mais

diversification ne signifie pas antinomie et les deux premiers ballets ont un

parti pris esthétique qui rejoint un peu la perfection stylistique et la

composition carrée du dernier. Les scénographies sont très travaillées et la

succession de tableaux dessinés au millimètre d’Etudes répond

parfaitement aux courses folles organisées dans le moindre détail d'A

Million Kisses ou les déplacements raisonnés de Resolution.

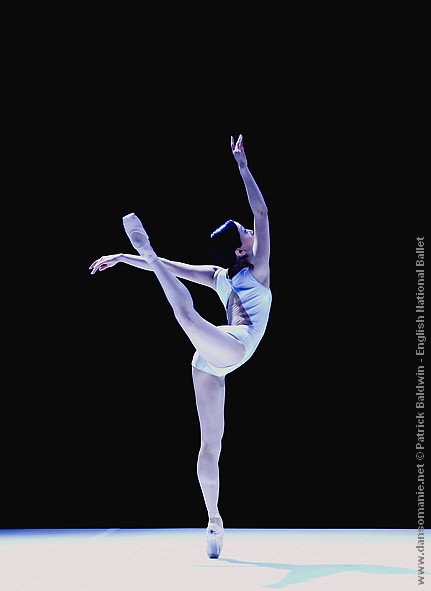

Jenna Lee dans A Million kisses to my skin, chor. David Dawson

Le carré

de sol blanc cerné de verticalité noire d'A Million Kisses accueille des

danseurs en blanc qui se jouent des lumières à l’horizontale en détachant leur

silhouette sur le fond noir, ou en projetant à la verticale leur ombre sur le

sol. Ils ne sont que vitesse et lyrisme, dans une démonstration de vélocité -

et par conséquent de virtuosité - et une recherche frénétique du mouvement

perpétuel, incarnation de l’hésitation, de l’accord ou du refus, les corps se joignant

et se repoussant. Un passage lent central oppose à ce tourbillon enivrant une

douceur suave, comme un ralenti des mouvements précédents, plus lisibles. Les

ombres se meuvent fébrilement comme à la poursuite de leurs propriétaires,

démultipliant les effets. Thomas Edur et Agnes Oaks irradient un lyrisme absolu

dans leur partenariat fusionnel et d’une perfection glacée, avant d’être

rejoints par leurs "faux doubles", Elena Glurdjidze et César Morales,

dans un jeu de synchronies et d’asymétries, puis enfin, par le troisième

couple, Erina Takahashi et Fernando Bufalá pour la première, Anton Lukovkin

pour les autres représentations.

La dynamique du ballet repose sur de constants mouvements,

relancés par des successions de mini voire micro tableaux avec des sorties et

entrées de scène spectaculaires. Il y a une très belle distribution des

partenariats, entre les danseurs et danseuses, du solo au trio en passant bien

sûr par les traditionnels duos et mouvements de groupe, en particulier un

sextuor de femmes très brillant, dans tous les sens du terme.

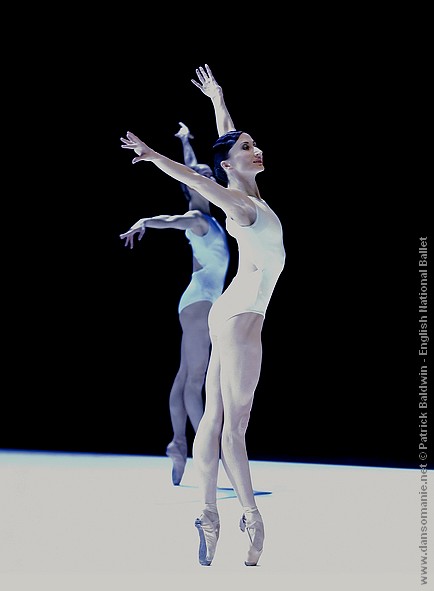

Erina Takahashi dans A Million kisses to my skin, chor. David Dawson

Le

malaise de Fernando Bufalá le soir de la première, après la blessure de Dmitri

Gruzdyev, a malheureusement entamé l’intégrité du ballet pour les soirées

suivantes, Anton Lukovkin appelé à le remplacer le matin de la deuxième

représentation n’ayant pu répéter assez longuement. Ce ballet étant

excessivement demandeur en matière de

placements, de coordination et de désynchronisation savante, il entraîne une

exigence ultime pour les partenariats, les accroches entre les danseurs se

devant d’être extrêmement millimétrées dans l’espace et dans le temps. Ainsi,

certaines apparitions du troisième homme ont été supprimées, notamment le

frénétique trio masculin, réduit à un duo entre Thomas Edur et César Morales,

qui clôt le premier mouvement de la partition de Bach. En revanche, Thomas Edur

a parfois effectué les parties de son cadet lorsque sa propre présence n’était

pas nécessaire sur scène. Cette entaille à l’œuvre n’était cependant pas

visible pour qui ne connaissait pas le ballet, la maestria des danseurs et la

profusion de pas jubilatoires ayant pallié les mouvements absents.

Daria Klimentova dans A Million kisses to my skin, chor. David Dawson

Le ballet

se sert à merveille des individualités présentes : la souplesse et la

vitesse de César Morales, la puissance et l'abattage d'Asta Bazevičiũte, Jenna

Lee ou Laura Bruña - grandes danseuses qui impressionnent dans les grands jetés

et les pirouettes -, la dynamique électrique d'Elena Glurdjidze ou la précision

d'Erina Takahashi.

A Million Kisses to my Skin fait appel aux

ressources ultimes des danseurs et a le charme fou des moments enivrants où le

risque de la rupture absolue déclenche l’adrénaline chez le spectateur. Point

de danger ici, mais des conduites aux frontières du possible, des mouvements où

le centre du corps devient un objet laxe piloté par des membres inférieurs et

supérieurs très marqués dans des hyper-extensions, des envolées dans certains

portés - rares d’ailleurs, sauf dans le mouvement lent -, des pirouettes

ultra-rapides, une recherche d’angles et de moments d’équilibres saisissants,

soulignés esthétiquement par un très beau travail du haut du corps. Le ballet

ne frôle jamais l’anarchie, car à chaque fois que les mouvements sont au comble

de l’exaltation, David Dawson y réinsère de la synchronie, en particulier par les

bras et les alignements, ce qui est très spectaculaire. La musique de Bach,

nourrie sans cesse par un orchestre très mordant, contribue à faire monter

tension et excitation, la chorégraphie dialoguant avec elle étroitement pour la

nier ou l’épouser, comme elle joue de l’hésitation dans les rapports entre les

danseurs. L’équilibre entre la frénésie des mouvements et leurs soudaines

synchronies, ou tout simplement l’immobilisation des danseurs relance

constamment le ballet, les pirouettes courant après le piano, les sauts des

danseurs sur les envolées de violons... Cette pièce de David Dawson est un des plus grands

frissons du ballet contemporain.

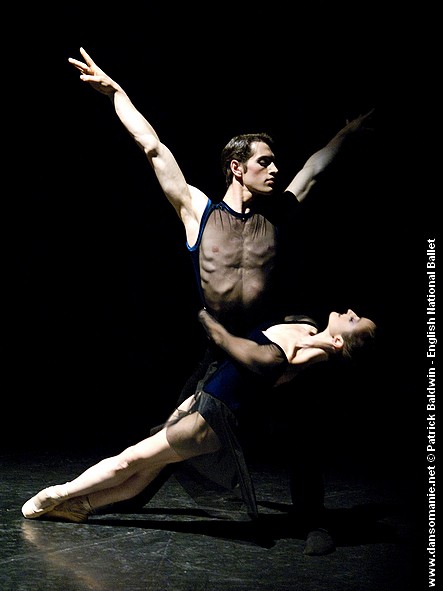

Adela Ramirez et James Forbat dans Resolution, chor. Wayne Eagling

Resolution

est l’inverse de la jouissance procurée par l’œuvre

de David Dawson. La création de Wayne Eagling est un ballet hermétique, surtout

si l’on n’accroche pas aux lieder de Mahler, car il colle parfaitement à cette

musique et ne possède pas une expressivité indépendante de celle-ci. Le

parti-pris esthétique est assez réussi : des costumes très élégants jouent

sur le sombre et la transparence pour les jupes des femmes et les tee-shirts

des hommes, tandis que les jambes voilées des filles et les bras nus des

garçons apportent une touche de clarté dans la scénographie. Des rais de

lumière très légers sur les danseurs tracent des impacts sur la scène plongée

constamment dans une pénombre qu’accentue parfois des fumigènes (un peu trop

sonores d’ailleurs, la musique de Mahler et le chant de la cantatrice étant

parfois couverts).

Adela Ramirez et James Forbat dans Resolution, chor. Wayne Eagling

Il est

très difficile de chorégraphier sur une ambiance et Wayne Eagling échoue là où

Christopher Wheeldon, par exemple, excelle à insuffler un contenu cohérent dans

un cadre esthétique contraignant. Le choix de courts lieder rend la tâche plus

compliquée étant donné que les changements de tableaux empêchent le spectateur

de s’installer dans le ballet. Il n’y a pas de force conductrice et peu de

lyrisme dans une chorégraphie axée sur les placements et d’innombrables portés

modernes, dont certains déjà très vus… Peut-être y a-t-il une profusion inutile

de pas, car la musique appelle plutôt à la rareté, à l’espace, voire au vide.

Dans cette ambiance, les galipettes de Medhi Angot sont hors de propos.

James Forbat, Fernanda Oliviera et Young Jae Jung dans Resolution, chor. Wayne Eagling

Le ballet

commence sur un quatuor féminin qui constitue peut-être le mouvement le plus

réussi, avec des attitudes et des synchronies élégantes et simples. Puis, les

couples se forment, le nombre de mouvements s’intensifie, et même le pas de

deux central réunissant Begoña Cao et Arionel Vargas échoue à communiquer quoi

que ce soit.

Le pas de trois masculin qui termine l’œuvre voit Medhi

Angot trituré sous toutes les coutures par Zhanat Atymtayev et Arionel Vargas.

Il saura désormais ce que c’est qu’être une ballerine dans nombre de ballets

contemporains, car il pose rarement le pied à terre - et rarement de manière

autonome -, et se retrouve constamment en l’air, dans des portés pas toujours

très réussis sur un plan esthétique. L’ensemble est très oppressant, et si

Wayne Eagling, qui a expliqué par

ailleurs que cette partie lui a été inspirée par une maladie entraînant la

dégénérescence musculaire, souhaitait instaurer ici le malaise, il engendre

plutôt le scepticisme.

Etudes doit être pris pour ce qu’il est, une construction de pas classiques

sans grand intérêt artistique, mais qui, après Resolution, apparaît

comme un élément de clarté et de jubilation… Le crescendo dans le spectaculaire

fonctionne parfaitement et la compagnie se montre très au point dans

l’exécution.

Zdenek Konvalina, principal au Ballet National du Canada,

appelé à la dernière minute pour remplacer Dmitri Gruzdyev afin que Fernando

Bufalá ne fasse pas toutes les représentations, a dû également pallier la

défection de ce dernier, et danser tous les soirs aux côtés de César Morales,

l’incontournable pirouetteur, et Arionel Vargas, le danseur romantique. Ayant

fait cette saison ses débuts dans Etudes au sein de sa compagnie

d’origine, il était donc porteur d’une fraîche expérience des exploits

techniques requis pour l’occasion.

Zdenek Konvalina dans Etudes, chor. Harald Lander

Suite aux remaniements de distribution, Zdenek Konvalina a

donc eu la surprise d’avoir comme partenaires Elena Glurdjidze et Sarah

McIlroy, alors qu’il n’était prévu au départ qu’il ne danse qu’avec Daria

Klimentová et Erina Takahashi. Les interactions ne sont pas nombreuses, puisque

le danseur romantique est Arionel Vargas pour toutes les représentations, mais

toutes ces danseuses possèdent des personnalités et des gabarits différents, ce

qui pour lui ajoutait une pression supplémentaire. Les jeunes femmes ont su

cependant le mettre à l’aise et rayonner à ses côtés, notamment le soir de la Première où Fernando

Bufalá a déclaré forfait à quelques minutes de l'entrée en scène, alors même

que Zdenek Konvalina n’était pas supposé pas danser avec Elena Glurdjidze.

Arionel Vargas, lui, connaît ses ballerines et sa

participation, dans le rôle du danseur romantique, est irrésistible de douceur

et de légèreté, malgré son grand gabarit et son mime exemplaire.

Elena Glurdjidze dans Etudes, chor. Harald Lander

Trois

ballerines se sont donc succédé dans Etudes et leurs qualités très

différentes ont enrichi le plaisir de les voir croiser leurs talents. Sarah

McIlroy, peut-être la plus concentrée sur un plan technique, s’approprie

parfaitement son rôle de démonstratrice, certaines attitudes sont impérieuses,

grâce à une envergure sereine, un port altier, et un travail du haut du corps

superbe. Elle est, tout comme Elena Glurdjidze, très à l’aise dans les passages

avec les garçons auxquels elle ne cède en rien en matière de dynamisme et de

puissance. Erina Takahashi se montre la plus délicate parmi ces ballerines et

elle excelle dans le pas de deux romantique. Elle vole littéralement dans les

bras d’Arionel Vargas, puis ensuite dans ceux de César Morales, tandis que le

solo sur pointe, d’une rare perfection, révèle une légèreté et une précision

qui sont un régal. Il est parfois difficile dans les ballets de trouver une

raison à l’exécution de ces séries sur pointe - vraiment limite - qui tuent

souvent la cohésion dramatique de l’histoire, mais dans Etudes, elles

trouvent leur justification. Elena Glurdjidze se montre également très

spectaculaire dans cet exercice, mais son travail est beaucoup plus en force,

alors qu’Erina Takahashi vit sa danse avec légèreté, communiquant un plaisir

visible. C’est elle qui s’affirme sans conteste comme la Prima Ballerina de

ces représentations.

Etudes, chor. Harald Lander

Comme la

saison assez brillante de la compagnie l’a montré, le corps de ballet se révèle

particulièrement en forme. Il a parfaitement maîtrisé les difficultés de

synchronisation d’ Etudes, tout comme il a merveilleusement rendu son

esthétique. On ne peut pas évoquer ce ballet sans parler de ce qui fait

l’existence même d’une grande compagnie, en l’occurrence un corps de ballet

cohérent et lumineux, chez les filles comme chez les garçons. C’est

actuellement l’une des caractéristiques de l’English National Ballet. Certes,

il travaille sur un répertoire limité, mais il possède cette qualité de

présenter constamment un groupe de danseurs de haute tenue.

Maraxan © 2008,

Dansomanie

A Million Kisses to my Skin

Asta Bazevičiũte (2 & 3/07), Jenna Lee (4 & 5/07),

Laura Bruña Rubio, Elena Glurdjidze, Daria Klimentová, Agnes Oaks, Erina

Takahashi

Fernando Bufalá (2/07), Anton Lukovkin (3-4 & 5/07),

Thomas Edur, César Morales

Resolution

Begoña Cao, Fernanda Oliveira, Adela Ramirez, Adrienne

Schulte

Medhi Angot, Zhanat Atymtayev, James Forbat, Young-Jae

Jung, Arionel Vargas

Etudes

Elena Glurdjidze (2/07), Sarah McIlroy (3 & 5 /07

matinée & 4/07), Erina Takahashi (3 & 5/07 soirée)

Zdenek Konvalina, César Morales & Arionel Vargas

|

|

|