|

English National Ballet

Du 13 au 22 juin

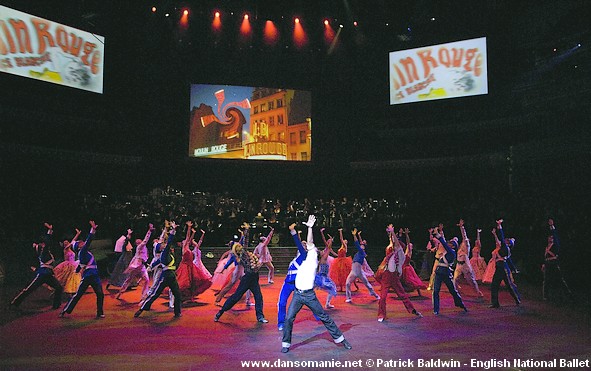

2008 : Strictly Gershwin, de Derek Deane, au Royal Albert Hall

Parler de

Strictly Gershwin, la nouvelle production in-the-round de l’English

National Ballet, ce serait dans l’idéal avoir la capacité d’appréhender un

monde artistique dans toute l’étendue de son vaste horizon, ce serait aussi

pouvoir apprécier une musique spécifique et ancrée dans une époque, des modes

d’expression divers porteurs de marques socioculturelles, tout en sachant

évaluer la capacité à restituer une ambiance qui n’est plus. Sinon, la question

qui se pose est : une compagnie classique de ballet peut-elle donner un spectacle

sur une musique de Gershwin? Derek Deane sait, depuis le Melody In the Move de

Michael Corder, que les danseurs de la compagnie ont le

« groove » ; la réponse est donc certainement oui - bien que

cela paraisse compliqué -, mais sans doute pas dans les contours abordés au

Royal Albert Hall par le chorégraphe. On s’interroge d’abord sur le besoin de

s’entourer de «divertissements divertissants» : s’il ne s’agit pas de

convoquer la grande messe pour une «exceptionnelle extravaganza», peut-être est-ce

pour faire découvrir le ballet à un plus large public - mais là, c’est un échec

si l’on observe les comportements des spectateurs parlant et baillant pendant

les intermèdes classiques – à moins que

le but ne soit, plus prosaïquement, de remplir le Royal Albert Hall et de

réunir des fonds…

Quoi

qu’il en soit, le rendez-vous annuel au Royal Albert Hall dans les luxueuses élucubrations

«in-the-round» de Derek Deane a cette année tourné à l’ennui. Peut-être est-ce

un effet de génération ou simplement d’habitude, mais si le ballet est

quelquefois délicieusement glacé dans un hiératisme d’un autre âge, il n’en

demeure pas moins dangereusement hermétique à certains modes d’expression, même

s’il dispose par ailleurs d’un vocabulaire d’entrée qui facilite le passage

entre les vagues musicales. Or, le pari n’a pas été poussé à l’extrême, et en

s’entourant de diversions, la pure essence du ballet s’en trouve atteinte,

diminuée par la mise en exergue d’une précision et d’une clarté singulières au

milieu d’une profusion d’effets superflus qui, en offrant un accès facile,

singularisent le plus abscons. Le traitement des lumières est à cet égard très

significatif : les danseurs évoluent souvent dans la pénombre et les

visages des solistes fixés dans des halos de lumière soulignent plus des

attitudes que des mouvements. De plus, faire reposer l’ensemble sur la musique

de Gershwin comme élément fédérateur aurait nécessité peut-être des choix

sonores plus homogènes, mais surtout une implication plus dynamique (plus interactive)

de l’orchestre ou du pianiste solo, autre invité de marque. Or, les musiciens

sont loin, loin des danseurs, loin des spectateurs… et la musique reste une

annexe au visuel qui n’offre pas la continuité dramatique nécessaire pour

vraiment tenir le public en haleine deux heures et demi durant.

Derek

Deane est sans doute sincère, mais in fine, le grand spectacle attendu

fait quand même un peu cheap, à l’image des projections de photos

évoquant les maîtres et leurs muses sur des écrans géants pendant les

performances. La chanteuse est, paraît-il, une légende… Emergeant comme

d’outre-tombe dans un halo de strass, isolée, elle n’est clairement pas de la

fête, sursautant même lorsque Friedemann Vogel lui propose son bras pour la

conduire au centre de la scène, comme s’il avait envahi son espace… Les

danseurs de claquettes ont l’air sympathiques mais ne sont pas si exceptionnels

que cela et, lorsque la compagnie délivre elle-même une version de "Lady

Be Good" tout aussi honorable que celle des spécialistes invités, leur

présence laisse perplexe. Surtout, les deux danseurs de salon sont hors

contexte, car lorsqu’on leur fait côtoyer l’excellence, ils n’existent tout

simplement pas. Sans juger de leurs qualités dans cette discipline, ils ont

échoué à provoquer l’admiration - ne serait-ce qu’en faisant reconnaître leur

spécificité -, et par là même à justifier leur présence dans le spectacle.

Est-ce

par impossibilité de se dégager de son hexis corporel, ou bien Derek

Deane a-t-il voulu que cette différence danseurs classiques / danseurs de salon

se perçoive dans la succession des numéros ? Nous les danseurs de ballet,

gracieux, minces, précis et classieux, eux les entertaineurs, brusques, épais,

patauds et un rien vulgaires ? Ou bien, nous les entertaineurs, vifs,

brillants, dilettantes et généreux, eux les danseurs de ballet, sérieux,

linéaires, sobres et coincés ? Bref, les deux mondes ne se mélangent pas et la

vision frontale de Daria Klimentová en tutu au bout des bras de Dmitri Gruzdyev

laisse planer dans le camp des balletomanes une ombre d’infinie majesté au

milieu de la scène lorsqu’elle contemple les autres couples prosaïquement

terrestres dans le final de "’S Wonderful" Mais là où on

aurait pu tirer parti des extrêmes, on se complait dans le juste milieu.

Compromis ou manque d’inspiration ? Derek Deane ne montre pas beaucoup

d’originalité dans ses pas de deux confiés pour la première à Thomas Edur et

Agnès Oaks - les danseurs principaux invités mais "résidents" de la

compagnie - ou à Friedemann Vogel, du Ballet de Stuttgart, partenaire tour à

tour d’Elena Glurdjidze ou de Daria Klimentová. Guillaume Côté, du Ballet

National du Canada, et Tamara Rojo - ancienne danseuse de la compagnie du temps

de la direction de Derek Deane, maintenant au Royal Ballet -, ne sont pas mieux

servis, même s’ils se voient attribuer les moments les plus classiques dans

"An American in Paris" et surtout dans "Rhapsody In

Blue".

Les duos

connus, ou improvisés pour l’occasion, restent cependant peu inspirés dans les

passages classiques : "The Man I Love" n’est pas vraiment

extraordinaire et il est surtout bien trop court pour installer une ambiance,

même si l’on reconnaît l’osmose du couple phare de la compagnie (Thomas

Edur/Agnès Oaks), "Summertime",

son pendant dans la deuxième partie, interprété par Daria Klimentová et

Friedemann Vogel, est trop axé sur des portés et des attitudes peu originales,

le vocabulaire classique ne se pliant guère que dans ses pas les plus convenus

aux musiques choisies. Il manque ici et la profondeur et le raffinement, et à

l’occasion des changements de distributions - les danseurs invités étant cette

fois remplacés par les danseurs de la compagnie -, le spectacle, impersonnel,

ne s’enrichit pas de nouvelles dimensions.

Peut-être

est-ce plutôt dans les morceaux où la compagnie se meut en grappe que l’on

retrouve un peu de ce qui fait le charme du ballet - mais sans être justement

du ballet -, dans les gestes précis et synchronisés dans "Shall We

Dance", écho de Fred Astaire et Ginger Rogers, mené par Elena

Glurdjidze sur pointes et Friedemann Vogel - ou César Morales et Erina

Takahashi en fin de semaine -, aux côtés d’un corps de ballet très extatique

qui démontre qu’il n’est nul besoin d’être spécialiste de la danse de salon pour faire swinguer une salle, ou

encore dans le numéro de claquettes de Kerry Birkett et ses camarades, court

mais efficace.

Le

spectacle est toutefois marqué par des changements de rythme annoncés d’emblée

avec une classe d’environ dix minutes, clin d’œil triste à "Etudes"que

la compagnie reprend la semaine prochaine au Royal Festival Hall de

Londres. Le public, d’abord amusé puis

médusé après s’être un peu

chauffé avec

l’introduction entraînante de l’orchestre, prend

alors conscience de la

réalité. Dans l’immense Royal Albert Hall, quinze

couples de danseurs se

livrent ainsi à une démonstration de leurs exercices

quotidiens, d’abord au son

du piano, dans un crescendo pas suffisamment rapide pour

détendre l’atmosphère,

et en rendent alors plus d’un perplexe. Même si

l’idée d’imposer dès le début

une ligne - ici, on est au ballet - pouvait séduire (les

balletomanes), elle

divise définitivement le public de manière pratique,

comme la distribution

l’avait partagé sur un plan conceptuel. Or, pour les

amateurs de ballet, Derek

Deane ne réussit pas à trouver le point

d’achoppement même dans cette classe

qui s’étire en longueur de barre sans barre et

pratiquement sans milieu.

Les

danseurs sont souvent pris dans une course à la recherche de lignes et d’effets

qui seront bien visibles de partout, ce qui nuit à la cohérence chorégraphique,

par ailleurs un peu pauvre. Le pari de combler l’espace que cette immense arène

dessine en permanence ne se gagne pas par le nombre, il devrait l’être par les

émotions, la passion, la tension, le rythme, comme paradoxalement des ballets a

priori peu adaptés à cette configuration in-the-round ont pu le faire par le

passé, notamment Roméo et Juliette ou Le Lac des cygnes.

Le corps de ballet masculin est ainsi particulièrement sous-employé au service

d’une chorégraphie du reste très répétitive pour les jeunes femmes.

Seul "Rhapsody

in Blue" offre tour à tour à Guillaume Côté ou Friedemann Vogel une

occasion de briller, ce dernier peut-être un peu plus fluide et aérien avec

Daria Klimentová comme partenaire. Friedemann Vogel est sans doute d’ailleurs

le seul invité à avoir pu, grâce à une dynamique très extériorisée, imposer une

réelle figure de soliste à travers les différents rôles qu’il a abordés. Il

faut enfin souligner le bon esprit des danseurs de la compagnie qui, sur

pointes, en chaussures à talons, en claquettes, ou même en rollers et à

bicyclette, ont fait preuve d’une adaptabilité remarquable au service d’un

spectacle en marge du répertoire.

Maraxan © 2008,

Dansomanie

|

|