|

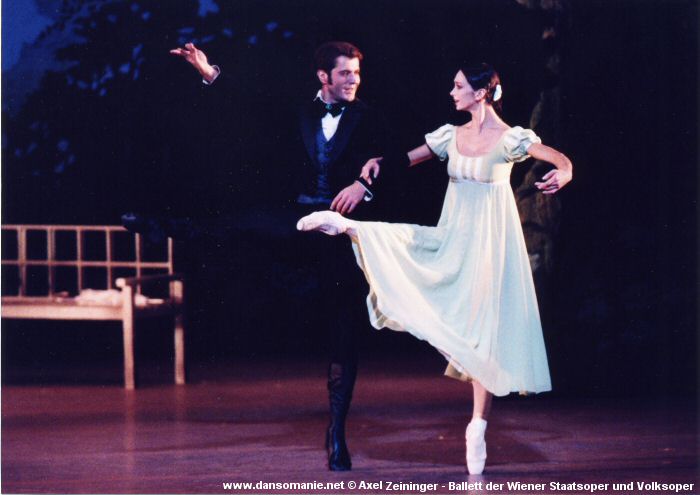

La reprise d’Onéguine, de John Cranko, entré au répertoire de la compagnie il y a deux ans, constituait l’un des faits marquants de la saison 2007-2008 du ballet de la Wiener Staatsoper. En 2009, ce sera au tour de l’Opéra de Paris de s’approprier cet ouvrage désormais «classique», et la tentation était donc grande de se rendre dans la capitale autrichienne, afin de disposer d’un point de référence récent en matière d’interprétation. Créé en 1965 puis largement remanié en 1967, Onéguine peut à juste titre être considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du ballet «à histoire» de la seconde moitié du XXème siècle. L’argument en est bien évidemment emprunté à Alexandre Pouchkine, dont le célèbre roman en vers constitue un modèle d’efficacité dramatique et de finesse dans la caractérisation psychologique des personnages. Cranko a fort judicieusement élagué l’œuvre originelle, afin de préserver la lisibilité de la chorégraphie, tout en en respectant scrupuleusement la trame narrative. Il en résulte une chorégraphie percutante et émouvante, qui ne comporte quasiment aucun temps mort. Par ailleurs, le beau dispositif scénique réalisé par Elisabeth Dalton, ne vient pas perturber l’attention par une excessive profusion de costumes et de frou-frou, tout en préservant un sentiment de richesse, voire d’opulence que requiert le contexte aristocratique de l’action.

Paradoxalement, il faut se féliciter que John Cranko, pour son Onéguine, n’ait pas décidé de retenir la musique de l’opéra éponyme de Tchaïkovsky. La réutilisation à d’autres fins de ce monument de l’art lyrique serait nécessairement apparue comme une mutilation, un blasphème presque, tant la géniale partition est indissociable du texte de Pouchkine et des inflexions de la langue russe. L’emploi d’extraits de divers autres ouvrages de Tchaïkovsky (Les Saisons, Les Caprices d’Oxane, Francesca da Rimini s’avère ainsi légitime et judicieux, même si les adaptations orchestrales de pièces pour piano (op. 9, 19, 51 et 72) réalisées par feu Kurt-Heinz Stolze pèchent souvent par une excessive lourdeur et de maladroites et pompeuses doublures entre les cuivres et les cordes. L’orchestre de l’Opéra de Vienne, placé sous la conduite d’András Déri, n’était pas irréprochable non plus, avec notamment un troisième acte assez laborieux. Mais, foin de digressions, place à la danse. Pour la première, la

direction du Wiener Staatsballett avait réuni, dans les rôles

principaux, trois vedettes internationales de haut vol, Polina

Semionova (Tatiana), Tamás Solymosi (Onéguine) et Vladimir

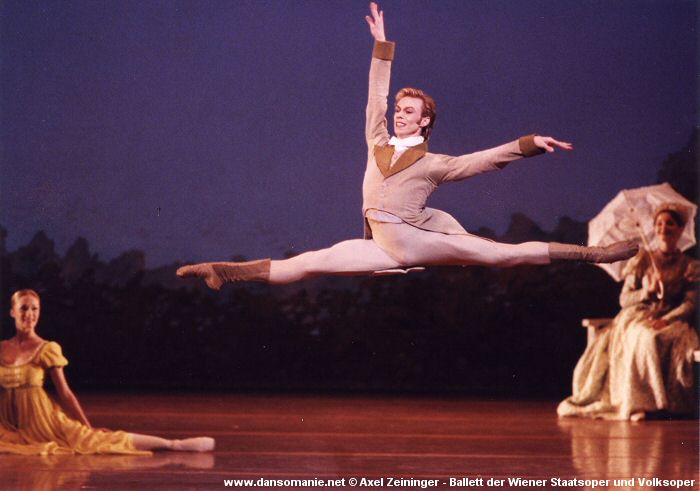

Malakhov (Lenski). M. Malakhov est apparu un peu en retrait

de sa réputation prestigieuse, faisant montre d’une certaine fébrilité

dans sa grande variation du deuxième acte ; les équilibres et les

redoutables pirouettes-arabesques notamment, révélaient quelque

instabilité. Rappelons toutefois que Vladimir Malakhov relève

d’une grave blessure qui lui a valu récemment une double opération

au genou droit, évidemment passablement malmené par ce genre

d’exercice. Dans le Pas de deux de l’acte I, où il fut parfait, M. Malakhov

a pu fort heureusement compter sur la sollicitude de Maria Yakovleva,

Olga remarquable, qui, grâce à des impulsions savamment dosées, a su

alléger la tâche de son partenaire dans les portés. Il convient également

de souligner l’expressivité et la beauté des ports de bras de Mlle Yakovleva

– soliste du ballet de l’Opéra de Vienne -, une artiste de très

grande tenue.

En Tatiana, Polina Seminova bouscule clichés et opinions convenues, et campe une héroïne à la psychologie complexe et à l’humanité poignante. Irréprochable sur le plan technique, elle s’avère aussi une actrice de première force. Le troisième acte notamment fut pour elle l’occasion de réaliser des prestations d’anthologie, tout d’abord aux côtés de Grémine, incarné par Wolfgang Grascher, puis dans le finale, d’Onéguine. Dans le rôle-titre, le Hongrois Tamás Solymosi s’est d’emblée placé à la hauteur de sa partenaire d’exception : véritable force de la nature et porteur très sûr – qualité hautement appréciable dans un ouvrage aux envolées périlleuses –, il est aussi un danseur au style noble et élégant, aussi à l’aise en cavaleur impénitent (Onéguine jeune, acte I) qu’en amoureux éconduit et désespéré («dix ans après», au troisième acte). Plus prosaïquement, on admire également sa remarquable rapidité de giration, notamment dans les pirouettes du pas de trois qui conclut le second acte (duel avec Lenski). A ces solistes prestigieux, le corps de ballet a su fournir un écrin de qualité, même si la chorégraphie de John Cranko ne fait pas des ensembles une priorité absolue. Les lignes sont propres et l’utilisation de l’espace bien maîtrisée. La Mazurka de l’acte II, où les danseurs doivent évoluer sur un plateau rendu assez exigu par le décor et les accessoires divers, - d’où de réels risques de collision - est révélatrice de leur professionnalisme. Tout au plus peut-on leur reprocher de danser un peu «petit» et, de ci – de là, de ne pas donner aux mouvements toute l’amplitude que l’on attendrait. Une chute malencontreuse dans les spectaculaires diagonales de grand écarts (portés) du finale du premier acte les avait il est vrai peut être incités à une certaine prudence. Cet incident marginal n’enlève rien aux mérites d’une troupe qui, depuis sa récente fusion avec celle du Volkstheater (l’équivalent viennois de l’Opéra-comique à Paris), a considérablement renforcé son effectif et ambitionne légitimement de s’élever au niveau des meilleures compagnies germaniques et internationales.

R. F. © 2008, Dansomanie

29 avril 2008 Onéguine

|