|

Sylvia, opus oublié de Frederick Ashton conçu en 1952 pour souligner la virtuosité de Margot Fonteyn, est revenu au répertoire du Royal Ballet pour fêter le centenaire du chorégraphe en 2004, à une époque où l’on célébrait celle de Darcey Bussell. Le ballet, tombé en désuétude après avoir été rapidement réduit par son créateur de trois à deux puis un acte, a donc été recréé avec bien des difficultés pour ressembler le plus possible à l’original, presque toutes les traces de sa création ayant disparu… Que reste-t-il aujourd’hui, dans la lecture que l’on peut en faire, d’une œuvre que le chorégraphe du Royal Ballet n’avait pas jugée bon de maintenir au répertoire, mais dont finalement, semble-t-il, il ne s'était pas opposé à la reconstruction?

L’histoire mythologique de Torquato Tasso (1573), pièce pastorale de la Renaissance, a été adaptée librement par Frederick Ashton qui en a cependant gardé l’inconsistance structurelle, partie prenante de la pantalonnade ; elle est servie par la musique, peu subtile également, de Léo Delibes dans le but de rendre un hommage au ballet à la française. Sylvia n’est donc à regarder que comme une démonstration de virtuosité, un divertissement sans aucune portée significative. Même si l'on s'arme de ces précautions, l'ouvrage reste assez difficile à appréhender. Bien sûr, on éclate de rire lorsque d’une manière absolue, Diane, la remarquable Deirdre Chapman, sort de son temple pour châtier les amants ; on se régale à guetter comment Aminta, mort, va légèrement mouvoir son corps pour laisser place à une danse de groupe avant de reprendre sa place au devant de la scène pour permettre la suite (Rupert Pennefather, tout en agonisante nonchalance, Federico Bonelli, comme si de rien n’était). Mais, comme le somptueux kitsch du décor le laisse penser, personne n’est impliqué dans l’histoire : c’est du théâtre comme on n’en fait plus aujourd’hui, où chacun joue pour soi. Sylvia, enlevée par Orion, ne pleure que pour sa flèche et pas sur la perte d’Aminta, et lorsque les deux danseurs sont réunis, il n’y a aucune interaction. Dans le troisième acte, Sarah Lamb a certes quelques regards pour Federico Bonelli, mais sans doute, Marianela Nuñez ne sait qu’elle danse son pas de deux avec Rupert Pennefather que parce qu’elle l’a répété avec lui.

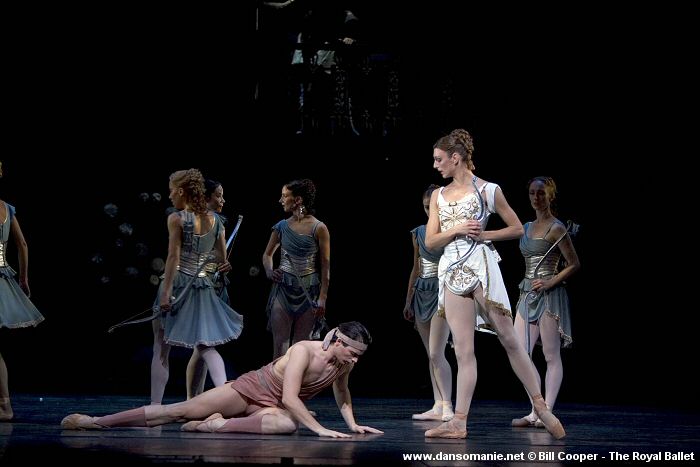

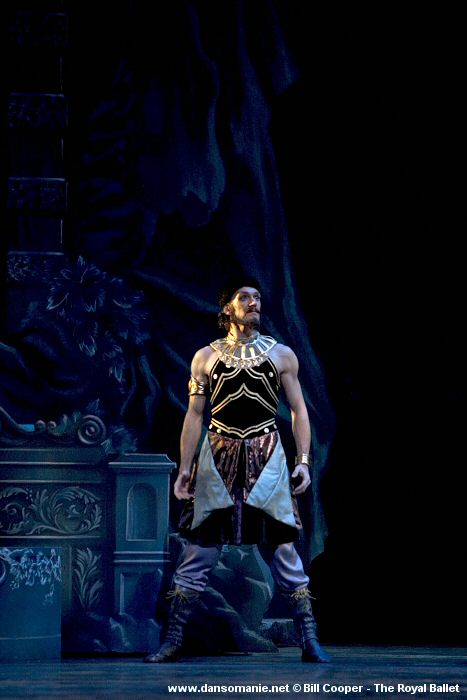

Aucun des quatre danseurs ne semble d’ailleurs à l’aise dans le style d'Ashton. La danse tendue des garçons est plus adaptée à Federico Bonelli sans doute, tandis que Marianela Nuñez parait plus sereine dans la virtuosité requise que Sarah Lamb, empêtrée dans des soucis d’accessoires ce soir là : la corne de Sylvia, dont elle n’arrive pas à se débarrasser et qui revient sur scène après avoir ricoché sur les décors, ou sa flèche, qu’elle perd par deux fois - dont une alors qu'elle danse dessus - et qu'elle cherche à récupérer dans les (rares) creux chorégraphiques afin de ne pas définitivement plomber l’histoire… Orion, le vilain, et Eros, le tentateur, s’en sortent beaucoup mieux : Thiago Soares tire de son personnage la quintessence du ridicule par son excès de démonstration, des sauts amples empreints d’expressions forcées, autrement dit une espèce de brute simple. A l’inverse, le naïf Eros, celui de Brian Maloney en particulier, dont la danse aérienne colle parfaitement au héros, renvoie à ses petites ailes dorées ou à ses petits pas très légers lorsqu’il incarne le dieu déguisé en sorcier (?) pour ramener Aminta à la vie - autre moment comique de la soirée. Baigné dans l’insouciance, il danse, il sautille, il vole (presque)…

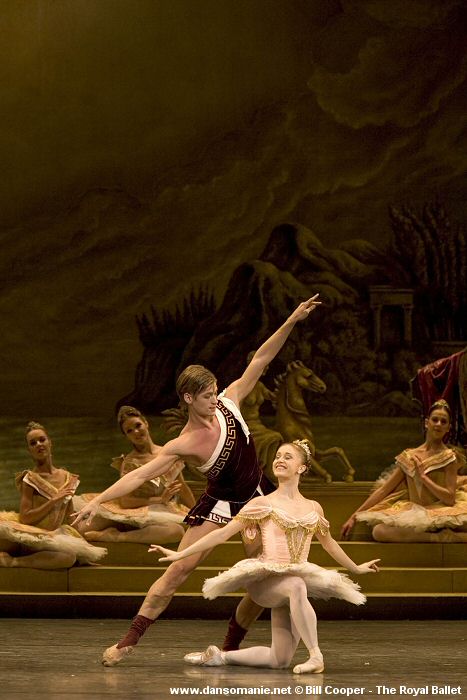

Les trois actes sont donc centrés sur le personnage de Sylvia plus que sur son histoire. Chasseresse dominatrice dans le premier, avec des sauts amples et des pirouettes rapides, elle est accompagnée de ses camarades dans des ensembles où elle fait montre de force et de rapidité, arc à la main, et où elle impose une ambiance combative. Elle défie Eros, contemple Aminta de haut et rejette Orion, mais cette posture s’effondre par la suite avec une défaite décevante dans sa brève lutte contre Orion qui situe le deuxième acte dans un style plus commun. Là, une Sylvia charmeuse, devenue femme, va captiver l’attention d’Orion pour le faire boire et s’enfuir… C’est ici que Marianela Nuñez impressionne, très en jambe, s’adonnant même à une profusion de "six o’clock" qui ont fait la gloire de Svetlana Zakharova. C’est de la démonstration, d’autant plus que les danses annexes sont réduites au minimum dans la tanière d’Orion. Les parties "à la chinoise" des deux esclaves d’Orion suscitent davantage le sourire que l’admiration au regard des pitreries - certes fort habiles - du très vif Kenta Kura et de Johannes Stepanek, très précis,

Dans le troisième acte, la variation des pizzicati est exécutée pile-poil, mais justement voilà, on s’ennuie et lorsqu’on se dit que le pas de deux va provoquer quelque chose, il ne se passe rien. Marianela Nuñez, toujours techniquement très pointue, se pare malheureusement d’un sourire de convention qui contraste avec le visage un peu rêveur de Rupert Pennefather. Sarah Lamb est plus nuancée et réfléchit peut-être un peu plus à ce qu’elle danse. Mais il faut l’avouer, elle manque de brio et il serait trop facile ici d’incriminer une défaillance de l'épaulement.

Bref, de cette ode à la ballerine, il reste plutôt à l’esprit les danses de groupe du premier et du troisième actes qui sont souvent très spectaculaires, même si davantage de synchronisation de la part des danseuses du Royal Ballet serait bienvenue. Les nymphes du premier acte sont cependant impressionnantes, et les vêtements colorés des acteurs de la fête finale permettent d’admirer l'espace de quelques instants, une chorégraphie très claire malgré le grand nombre d'artistes présents sur scène, et dont la consistance très dense soutient sans problème le rythme de la musique. Les exhibitions des solistes sont, contrairement à celles de Sylvia, très sobres et se succèdent sur scène à un rythme soutenu. Elles mènent à un final abracadabrant où Diane sort de son temple, châtie Orion et concède que l’amour existe au regard de son image figée dans un lointain passé … Maraxan © 2008, Dansomanie

|