|

|

|

|

|

Quelle

trajectoire personnelle vous a conduit à tourner des films

sur la danse?

J’ai

d’abord fait des études de cinéma et de

théâtre. Mon premier film, je l’ai

tourné

alors que j’étais encore étudiante. Il

s’agissait d’une fiction-document

consacrée à

Damia, une chanteuse d’avant Piaf. Le film a

été

sélectionné à Cannes et

extrêmement bien

accueilli. Il a même été vendu et

j’ai ainsi

gagné de l’argent, ce qui m’a permis de

continuer

dans cette voie. Mais moi, j’ignorais quel type de film

j’allais réaliser par la suite. Dans mon esprit,

le film

suivant ne devait pas porter nécessairement sur une

chanteuse,

il devait être uniquement motivé par mes

rencontres, mes

choix ou mes attirances artistiques. J’ai ainsi

écrit de

nombreux scénarios, qui ont été

refusés

à la commission des subventions, et cela m’a en

quelque

sorte «bloquée».

Parallèlement, j’avais

fait une rencontre, celle de mon ex-mari, metteur en scène

de

théâtre et d’opéra [Petrika

Ionesco,

notamment à l’origine des décors de la Cendrillon

de Noureev]. Je me suis alors plongée avec passion dans le

monde

du théâtre : j’ai notamment

été

assistante à la mise en scène, j’ai

appris la

direction d’acteurs… Pendant quelques

années,

j’ai donc laissé de côté le

cinéma.

C’est dans cet univers du théâtre que

j’ai

fait deux rencontres importantes : celles de Carolyn Carlson et de

Larrio Ekson. C’est par eux que je suis revenue à

la

danse. Revenue, car je connaissais la danse, j’avais fait de

la

danse jusqu’à 15 ans… J’ai

été

fascinée par les chorégraphies de Carolyn Carlson

et

c’est donc sur elle que j’ai fait mon premier film

sur la

danse, intitulé Blue

Marine.

Il s’agissait d’une petite fiction de 12 minutes,

tournée dans les souterrains de l’Opéra

de Paris,

et faite uniquement à partir de rushes.

Peut-on

à partir de là percevoir un projet à

long terme

derrière cette galerie de portraits que constituent vos

films

sur la danse?

Après

Blue

Marine,

le deuxième film que j’ai fait est La Barque

sacrée,

un film que je considère comme très important et

abouti.

J’ai eu beaucoup de chance car il a été

tourné avec le chef-opérateur que je voulais

absolument

avoir, à savoir Henri Alekan [chef-opérateur de

nombreux

films, notamment La Belle

et la Bête],

décédé peu après. Ce film

évoquait

la mythologie égyptienne, et plus

précisément le

mythe d’Isis et d’Osiris. Carolyn Carlson y

interprétait le rôle d’Isis, Larrio

Ekson celui

d’Osiris, tandis que Jorma Uotinen [danseur de la compagnie

de

Carolyn Carlson] était Seth. Ce film a

été

tourné en studio et coproduit par France 3 et la Sept,

c’était juste avant la création

d’Arte.

C’est mon film majeur, celui qui m’a vraiment

plongée dans l’univers de la danse.

Mon

idée

était en fait de construire toute une série sur

les

mythes, où les danseurs se substitueraient aux

comédiens,

et où, à chaque fois, un chorégraphe

différent serait évoqué. Le projet

suivant devait

ainsi porter sur la mythologie grecque. Le film était

prêt, il s’intitulait Le

Rêve d’Icare,

mais finalement il n’a pas pu se faire. Il faut avouer que

j’ai mis du temps à m’en remettre

financièrement. Pendant tout ce temps, j’ai

écrit

de nombreux projets, notamment sur le chamanisme, mais aussi sur la

danse.

C’est

en fait en voyant Le

Rêve d’Othello,

une création chorégraphique de Larrio Ekson,

interprétée par ce dernier et Agnès

Letestu, que

j’ai eu l’idée de créer une

petite fiction

sur le thème d’Othello.

J’ai passé beaucoup de temps sur le

montage,

après avoir tourné ce film en surimpression, une

technique rarement utilisée dans le domaine de la danse et

d’autant plus risquée que les balletomanes aiment

voir des

images «pures». Mais ici, le recours à

ce

procédé était

spécifiquement lié au

thème de la folie d’Othello. Agnès

Letestu a

beaucoup apprécié ce film et sa

réalisation.

J’ai

ensuite tourné un portrait de Larrio Ekson,

intitulé Flight of

Eagle Spirit.

Le film s’est fait entre Paris, New York et Venise.

J’ai

voulu raconter le parcours de ce danseur exceptionnel qui,

après

avoir connu une enfance très difficile à Harlem

et

découvert la danse à seulement 16 ans,

s’est

retrouvé en Europe à interpréter les

rôles

principaux dans les ballets de Jiri Kylian, de Maurice

Béjart,

de Roland Petit, et évidemment de Carolyn Carlson, dont il a

été le partenaire pendant trente ans. Je

l’ai plus

tard filmé dans un solo à la Biennale de Venise.

Ce film,

Agnès

Letestu l’a aussi vu et aimé, et à

partir de

là, le projet de lui consacrer un portrait est

né,

d’autant plus qu’elle atteignait –

c’était en 2004-2005 – sa

période de

maturité en tant qu’interprète.

J’ai donc

suivi Agnès Letestu pendant un ou deux ans, à

Paris, mais

aussi à Florence et à Valence et le

résultat,

c’est le film Regards sur une étoile.

Quelle

trajectoire personnelle vous a conduit à tourner des films

sur la danse?

J’ai

d’abord fait des études de cinéma et de

théâtre. Mon premier film, je l’ai

tourné

alors que j’étais encore étudiante. Il

s’agissait d’une fiction-document

consacrée à

Damia, une chanteuse d’avant Piaf. Le film a

été

sélectionné à Cannes et

extrêmement bien

accueilli. Il a même été vendu et

j’ai ainsi

gagné de l’argent, ce qui m’a permis de

continuer

dans cette voie. Mais moi, j’ignorais quel type de film

j’allais réaliser par la suite. Dans mon esprit,

le film

suivant ne devait pas porter nécessairement sur une

chanteuse,

il devait être uniquement motivé par mes

rencontres, mes

choix ou mes attirances artistiques. J’ai ainsi

écrit de

nombreux scénarios, qui ont été

refusés

à la commission des subventions, et cela m’a en

quelque

sorte «bloquée».

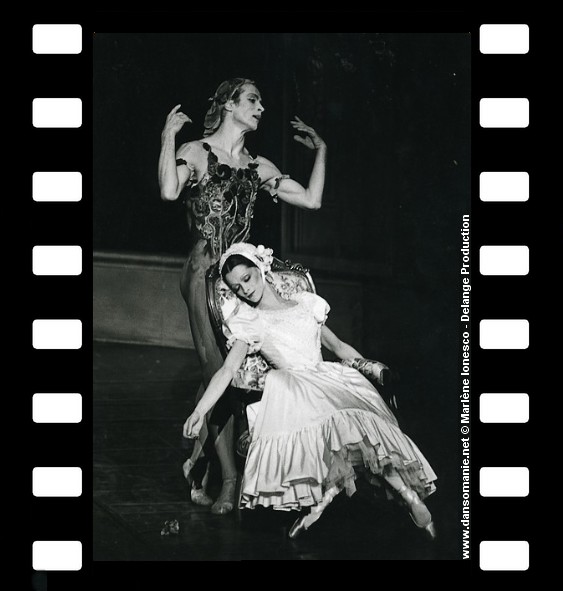

Parallèlement, j’avais

fait une rencontre, celle de mon ex-mari, metteur en scène

de

théâtre et d’opéra [Petrika

Ionesco,

notamment à l’origine des décors de la Cendrillon

de Noureev]. Je me suis alors plongée avec passion dans le

monde

du théâtre : j’ai notamment

été

assistante à la mise en scène, j’ai

appris la

direction d’acteurs… Pendant quelques

années,

j’ai donc laissé de côté le

cinéma.

C’est dans cet univers du théâtre que

j’ai

fait deux rencontres importantes : celles de Carolyn Carlson et de

Larrio Ekson. C’est par eux que je suis revenue à

la

danse. Revenue, car je connaissais la danse, j’avais fait de

la

danse jusqu’à 15 ans… J’ai

été

fascinée par les chorégraphies de Carolyn Carlson

et

c’est donc sur elle que j’ai fait mon premier film

sur la

danse, intitulé Blue

Marine.

Il s’agissait d’une petite fiction de 12 minutes,

tournée dans les souterrains de l’Opéra

de Paris,

et faite uniquement à partir de rushes.

Peut-on

à partir de là percevoir un projet à

long terme

derrière cette galerie de portraits que constituent vos

films

sur la danse?

Après

Blue

Marine,

le deuxième film que j’ai fait est La Barque

sacrée,

un film que je considère comme très important et

abouti.

J’ai eu beaucoup de chance car il a été

tourné avec le chef-opérateur que je voulais

absolument

avoir, à savoir Henri Alekan [chef-opérateur de

nombreux

films, notamment La Belle

et la Bête],

décédé peu après. Ce film

évoquait

la mythologie égyptienne, et plus

précisément le

mythe d’Isis et d’Osiris. Carolyn Carlson y

interprétait le rôle d’Isis, Larrio

Ekson celui

d’Osiris, tandis que Jorma Uotinen [danseur de la compagnie

de

Carolyn Carlson] était Seth. Ce film a

été

tourné en studio et coproduit par France 3 et la Sept,

c’était juste avant la création

d’Arte.

C’est mon film majeur, celui qui m’a vraiment

plongée dans l’univers de la danse.

Mon

idée

était en fait de construire toute une série sur

les

mythes, où les danseurs se substitueraient aux

comédiens,

et où, à chaque fois, un chorégraphe

différent serait évoqué. Le projet

suivant devait

ainsi porter sur la mythologie grecque. Le film était

prêt, il s’intitulait Le

Rêve d’Icare,

mais finalement il n’a pas pu se faire. Il faut avouer que

j’ai mis du temps à m’en remettre

financièrement. Pendant tout ce temps, j’ai

écrit

de nombreux projets, notamment sur le chamanisme, mais aussi sur la

danse.

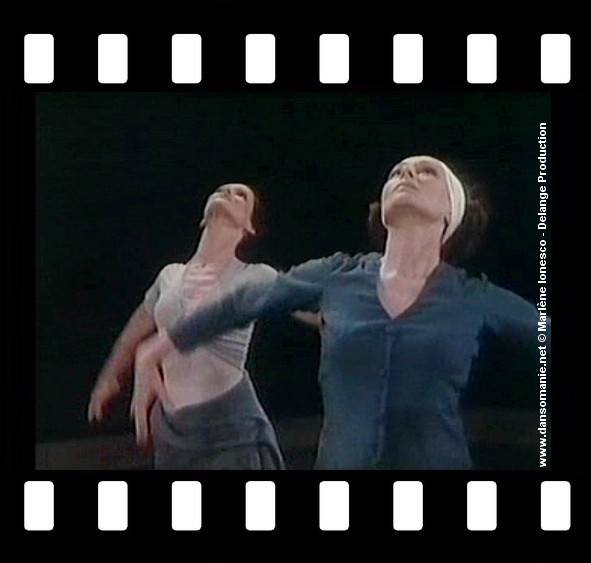

C’est

en fait en voyant Le

Rêve d’Othello,

une création chorégraphique de Larrio Ekson,

interprétée par ce dernier et Agnès

Letestu, que

j’ai eu l’idée de créer une

petite fiction

sur le thème d’Othello.

J’ai passé beaucoup de temps sur le

montage,

après avoir tourné ce film en surimpression, une

technique rarement utilisée dans le domaine de la danse et

d’autant plus risquée que les balletomanes aiment

voir des

images «pures». Mais ici, le recours à

ce

procédé était

spécifiquement lié au

thème de la folie d’Othello. Agnès

Letestu a

beaucoup apprécié ce film et sa

réalisation.

J’ai

ensuite tourné un portrait de Larrio Ekson,

intitulé Flight of

Eagle Spirit.

Le film s’est fait entre Paris, New York et Venise.

J’ai

voulu raconter le parcours de ce danseur exceptionnel qui,

après

avoir connu une enfance très difficile à Harlem

et

découvert la danse à seulement 16 ans,

s’est

retrouvé en Europe à interpréter les

rôles

principaux dans les ballets de Jiri Kylian, de Maurice

Béjart,

de Roland Petit, et évidemment de Carolyn Carlson, dont il a

été le partenaire pendant trente ans. Je

l’ai plus

tard filmé dans un solo à la Biennale de Venise.

Ce film,

Agnès

Letestu l’a aussi vu et aimé, et à

partir de

là, le projet de lui consacrer un portrait est

né,

d’autant plus qu’elle atteignait –

c’était en 2004-2005 – sa

période de

maturité en tant qu’interprète.

J’ai donc

suivi Agnès Letestu pendant un ou deux ans, à

Paris, mais

aussi à Florence et à Valence et le

résultat,

c’est le film Regards sur une étoile.

Comment

avez-vous décidé ensuite de tourner le film Comme

un rêve?

Tout est

parti

d’une rencontre. Dans un premier temps, c’est

Larrio Ekson,

avec lequel j’avais tourné Le Rêve

d’Othello,

qui m’a présenté Dominique Khalfouni et

plus ou

moins suggéré de faire un film sur elle. Cette

rencontre

avait eu lieu à l’occasion de la projection du Rêve

d’Othello

que Dominique avait du reste beaucoup apprécié.

Je

n’étais pas opposée à

l’idée de

Larrio, mais j’ignorais alors ce qui allait advenir de tout

cela.

C’est petit à petit que le projet s’est

imposé à moi. J’ai pourtant mis au

moins deux ans

pour convaincre Dominique Khalfouni de

l’intérêt de

ce tournage. Ensuite, il a fallu la découvrir peu

à peu,

car elle ne se livre pas facilement. Au fond, ce film a

été une aventure, comme tout film, mais une

aventure

progressive, en même temps qu’une amitié

magnifique.

Très rapidement, il est apparu évident

qu’il

fallait également évoquer Mathieu Ganio dans le

portrait

de Dominique Khalfouni, autrement dit la transmission de la

mère

au fils. Il venait d’être nommé

étoile et les

points communs entre leurs deux trajectoires sautaient aux yeux

Comment

avez-vous décidé ensuite de tourner le film Comme

un rêve?

Tout est

parti

d’une rencontre. Dans un premier temps, c’est

Larrio Ekson,

avec lequel j’avais tourné Le Rêve

d’Othello,

qui m’a présenté Dominique Khalfouni et

plus ou

moins suggéré de faire un film sur elle. Cette

rencontre

avait eu lieu à l’occasion de la projection du Rêve

d’Othello

que Dominique avait du reste beaucoup apprécié.

Je

n’étais pas opposée à

l’idée de

Larrio, mais j’ignorais alors ce qui allait advenir de tout

cela.

C’est petit à petit que le projet s’est

imposé à moi. J’ai pourtant mis au

moins deux ans

pour convaincre Dominique Khalfouni de

l’intérêt de

ce tournage. Ensuite, il a fallu la découvrir peu

à peu,

car elle ne se livre pas facilement. Au fond, ce film a

été une aventure, comme tout film, mais une

aventure

progressive, en même temps qu’une amitié

magnifique.

Très rapidement, il est apparu évident

qu’il

fallait également évoquer Mathieu Ganio dans le

portrait

de Dominique Khalfouni, autrement dit la transmission de la

mère

au fils. Il venait d’être nommé

étoile et les

points communs entre leurs deux trajectoires sautaient aux yeux.

Sur

combien de temps s’est déroulé le

tournage?

Le projet

s’est

concrétisé fin 2006, et le tournage a eu lieu

principalement mi-2007. J’ai fait un premier montage, sachant

que

le film n’était pas achevé, car je

voulais

absolument avoir les témoignages de Mikhaïl

Barychnikov et

Vladimir Vassiliev. Je me suis d’ailleurs

particulièrement

attachée à ce dernier, d’une part parce

qu’il

était très heureux de revoir Dominique Khalfouni

et

d’autre part pour le contenu si touchant de ses propos. Le

film

s’est donc fait à peu près sur deux ans.

J’ai

aussi voulu

suivre Mathieu Ganio à Saint-Pétersbourg quand

j’ai

appris qu’il allait danser Giselle avec Olesia Novikova dans

le

cadre du Festival du Mariinsky. Le concernant, je voulais terminer sur

une chorégraphie contemporaine, et comme Wayne McGregor

m’avait donné son accord, j’ai

filmé les

répétitions de Genus (on voit aussi deux minutes

de

spectacle) avec Agnès Letestu. Cela permettait

d’illustrer

une certaine évolution du répertoire de

l’Opéra de Paris. Il était

également

important à mes yeux de filmer Mathieu Ganio

précisément avec Agnès Letestu, qui

est

liée de près à sa nomination en tant

qu’étoile sur Don

Quichotte.

Il y avait là aussi comme une histoire de transmission. Je

me

suis dit aussi que c’était peut-être la

dernière fois qu’ils dansaient ensemble.

Pour

Dominique

Khalfouni, la recherche de documents, qui constituent un des aspects de

son portrait, s’est avérée

très difficile.

Par ailleurs, certains étaient très

abîmés,

comme ceux avec Noureev. D’une certaine manière,

ce

travail-là a aussi été une

véritable

aventure.

Comment

s’est fait le choix des intervenants?

C’est

un choix

personnel que j’ai également soumis à

Dominique

Khalfouni. Il y a aussi eu des changements au cours de la

réalisation… Je tenais en tout cas à

avoir les

témoignages de Michaël Denard ou de Patrick Dupond.

Le

choix s’est finalement porté sur Michaël

Denard, car

il a été un partenaire fréquent de

Dominique

Khalfouni. Cela dit, elle a apprécié tous ses

partenaires, il faut le souligner. La présence de Vladimir

Vassiliev était très importante, du fait de

l’admiration profonde que lui porte Dominique Khalfouni,

admiration qui s’étend plus

généralement

à la Russie. Mikhaïl Barychnikov était

aussi une

évidence, car elle a fait une tournée pendant six

mois

avec lui et l’ABT. Elle a d’ailleurs

hésité

un an ou deux entre les Etats-Unis et le Ballet de Marseille,

qu’elle a finalement décidé de

rejoindre, il est

vrai aussi pour ses enfants qui étaient alors en bas

âge.

Quant à Pierre Lacotte, il est un très grand

admirateur

de Dominique Khalfouni. Il a recréé Le

Papillon pour

elle et fait ses adieux à la scène dans ce pas de deux

qu’il interprétait à ses côtés. De

tels détails, peut-être moins connus, m’ont paru

importants et c’est aussi pour cela que j’ai voulu les

montrer dans le film.

Pourquoi

ce titre : Comme un rêve?

Un jour,

dans la salle

de montage, Dominique Khalfouni m’a dit : «Ce film,

ça a été comme un

rêve». Le titre est

venu comme ça, très simplement.

Comment

s’est fait le choix des intervenants?

C’est

un choix

personnel que j’ai également soumis à

Dominique

Khalfouni. Il y a aussi eu des changements au cours de la

réalisation… Je tenais en tout cas à

avoir les

témoignages de Michaël Denard ou de Patrick Dupond.

Le

choix s’est finalement porté sur Michaël

Denard, car

il a été un partenaire fréquent de

Dominique

Khalfouni. Cela dit, elle a apprécié tous ses

partenaires, il faut le souligner. La présence de Vladimir

Vassiliev était très importante, du fait de

l’admiration profonde que lui porte Dominique Khalfouni,

admiration qui s’étend plus

généralement

à la Russie. Mikhaïl Barychnikov était

aussi une

évidence, car elle a fait une tournée pendant six

mois

avec lui et l’ABT. Elle a d’ailleurs

hésité

un an ou deux entre les Etats-Unis et le Ballet de Marseille,

qu’elle a finalement décidé de

rejoindre, il est

vrai aussi pour ses enfants qui étaient alors en bas

âge.

Quant à Pierre Lacotte, il est un très grand

admirateur

de Dominique Khalfouni. Il a recréé Le

Papillon pour

elle et fait ses adieux à la scène dans ce pas de deux

qu’il interprétait à ses côtés. De

tels détails, peut-être moins connus, m’ont paru

importants et c’est aussi pour cela que j’ai voulu les

montrer dans le film.

Pourquoi

ce titre : Comme un rêve?

Un jour,

dans la salle

de montage, Dominique Khalfouni m’a dit : «Ce film,

ça a été comme un

rêve». Le titre est

venu comme ça, très simplement.

Avez-vous

des modèles en matière de films de danse?

Non. Ce

qui peut

éventuellement m’influencer, ce sont certains

cinéastes que j’ai aimés. Le

cinéma

tchèque, le cinéma italien, Kubrick aussi, et

surtout le

cinéma russe : Mikhalkov, notamment quand il traite

Tchekhov, ou

Konchalovsky. Comme un rêve a d’ailleurs

été

sélectionné en novembre dernier pour un festival

de

documentaires à la Fondation Soljenitsyne à

Moscou. Le

film a été conservé dans les archives

de la

Fondation et j’ai moi-même reçu un

diplôme

pour la promotion de la culture russe dans le monde. A cet

égard, je suis, tout comme Dominique Khalfouni,

très

attirée par la Russie. La Giselle

du Festival du Mariinsky, dont on voit des extraits dans le film, a par

exemple été une magnifique expérience

: j’ai

trouvé Olesia Novikova merveilleuse aux

côtés de

Mathieu Ganio. Cette fille est vraiment un amour, elle m’a du

reste fait penser à Dominique Khalfouni.

J’espère

vraiment que Mathieu Ganio pourra y retourner danser cette

année.

Avez-vous

des modèles en matière de films de danse?

Non. Ce

qui peut

éventuellement m’influencer, ce sont certains

cinéastes que j’ai aimés. Le

cinéma

tchèque, le cinéma italien, Kubrick aussi, et

surtout le

cinéma russe : Mikhalkov, notamment quand il traite

Tchekhov, ou

Konchalovsky. Comme un rêve a d’ailleurs

été

sélectionné en novembre dernier pour un festival

de

documentaires à la Fondation Soljenitsyne à

Moscou. Le

film a été conservé dans les archives

de la

Fondation et j’ai moi-même reçu un

diplôme

pour la promotion de la culture russe dans le monde. A cet

égard, je suis, tout comme Dominique Khalfouni,

très

attirée par la Russie. La Giselle

du Festival du Mariinsky, dont on voit des extraits dans le film, a par

exemple été une magnifique expérience

: j’ai

trouvé Olesia Novikova merveilleuse aux

côtés de

Mathieu Ganio. Cette fille est vraiment un amour, elle m’a du

reste fait penser à Dominique Khalfouni.

J’espère

vraiment que Mathieu Ganio pourra y retourner danser cette

année.

Pour

revenir

à la question, oui, j’ai vu des films de danse,

notamment

ceux de Dominique Delouche, dont j’ai suivi le travail, ce

qui ne

m’empêche pas d’aller mon propre chemin.

Qu’est-ce

qui au fond relie tous vos films?

Pour

répondre

à cette question, je dirais qu’il y a bien une

cohérence artistique derrière tous mes

films. A

chaque fois, c’est la conjonction de plusieurs facteurs : des

opportunités, des rencontres artistiques, sans

oublier une

attirance humaine. Pour moi, on ne peut pas faire un film sur la danse

et sur des danseurs sans une émotion

particulière, une

émotion qui doit exister dès le

départ. Dominique

Khalfouni m’émeut, tout comme Agnès

Letestu,

extraordinaire dans certains rôles. C’est cette

émotion qui me donne envie de suivre des artistes.

Après,

il est évident que certains se livrent plus que

d’autres.

Larrio Ekson par exemple se livre très facilement :

c’est

quelqu’un de très généreux

qui a un immense

besoin d’échange. C’est aussi le cas de

Vladimir

Vassiliev. Avec d’autres, que ce soit Agnès

Letestu ou

Mikhaïl Barychnikov, c’est plus difficile.

Barychnikov

notamment est très renfermé, il se livre peu, on

le

ressent d’ailleurs, je crois, dans le film. Il y a simplement

des

êtres que j’ai envie d’approcher :

Vassiliev ou

Maximova par exemple, je pourrais les filmer tout de suite,

même

si cela a déjà été

fait… Filmer de

belles images de danse ne me suffit pas, il me faut autre chose qui

relève de la sensibilité. Pour la suite? Natalia

Makarova

m’attire beaucoup, mais au fond, je ne sais pas ce que je

vais

faire et le futur reste encore un point

d’interrogation…

Entretien

réalisé le 13 décembre 2008

Dansomanie

© 2009

|

|

|

|

|

|